どうもです!前回に引き続き「情況把握力」をテーマとします!特に情況の整理と分析に着目します。

皆さんは、職場や日常生活で「今、この場で求められていることは何か?」を瞬時に理解できていますか?

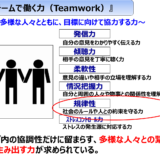

「情況把握力」は、社会人基礎力の中でも特に重要なスキルの一つであり、物事の流れや場の雰囲気を正しく理解する力です。状況を把握する力があれば、効率的に行動できるだけでなく、チームでの役割や立ち位置も明確になります。特に予測不能な出来事が多い現代社会では、この力が大きな価値を持ちます。

本記事では、「情況把握力」をどのように鍛えることができるのかを詳しく解説します。前回は情報収集力について整理しました。今回は集めた情報を分析して意思決定に活用できるように整理する力と情報に応じて視点や行動を適応する力を紹介します!

情況把握力を鍛えるための方法:情報を分類・整理する

得られた情報はそのままでは分析に使いづらいです。分析を前提に情報収集しても想定外のノイズが入ったり個々の情報では意味を持たなかったりします。

ノイズを除いて有効な情報のみを残す、構造化して視覚化するなどの分析のための工夫が必要となります。

どのように分類・整理すればよいかを考えていきましょう!

フレームワークを活用する

フレームワークの力

情報を分類・整理する上でフレームワークが役立ちます。フレームワークにより情報の抜け・漏れを回避したり、全体像の把握が容易になります。

階層構造化や因果関係の整理もできるので優先順位付けなどの分析もしやすくなります。結果、フレームワークは意思決定を助ける存在となるでしょう。

抜け漏れを防ぐという観点では情報収集前にフレームワークを活用するのも有効です。必要な情報を特定し情報収集の目的を定める助けとなります。

また、フレームワークは情報をシンプルに視覚化できます。そのため、情報共有の土台として議論を活性化・可視化できチームとしての意思決定の後押しとなります。

適切なフレームワークは目的ごとに異なります。分類・整理の目的ごとに適したフレームワークとの活用例を紹介します。

目的ごとに適したフレームワーク

情報を網羅・分析したい

分析する前に情報が網羅されているかを確認することは重要です。一つの要素の漏れが情報の解釈を大きく変えてしまう可能性があります。

例えば、3週間で体重が5kg減ったという情報を友人から聞いたとします。それだけの情報ではダイエットに成功したとった健康的な印象を持つかもしれません。しかし、精神的ストレスによる食欲不振という背景情報が加わるだけで解釈は真逆に変わります。

極端な例と感じるかもしれませんが、背景情報が考慮されておらず誤った解釈を招くことは分析の上で珍しいことではなく注意が必要です。

情報を網羅する上で便利なフレームワークは5W1H、テーマ×重要度評価、マインドマップです。

5W1H

5W1Hは基本的ではありますが、その分汎用性も高いフレームワークです。誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのようにの6視点で情報を整理します。

問題の洗い出しで情報の漏れがないか、構造的に抜けやすい視点はないかをチェックするのに有効です。また、基本的なフレームワークですので、議論でも相手を選ばず活用しやすいでしょう。

5W1Hに漏れがないかのみでなく、具体的な情報が揃っているかを深掘りするのもより有効活用する上でのポイントです。

テーマ×重要度評価

テーマ別に情報を分類し、その中で重要度による優先度を整理するアプローチです。

複数のテーマが含まれる情報を意思決定に活用する際に有効です。具体的にはアンケートや施策の整理、顧客の声の分析などに活用できます。

状況に応じてテーマの定義や重要度は変わります。そのため、チームの中で定義を統一しておくことが重要です。特に重要度の判断基準が曖昧だと主観に引っ張られてしまいます。そうなると折角集めた情報を有効活用できません。

具体例として従業員満足度アンケートの自由記述の分析を例示します。

活用シーン:従業員満足度アンケートの自由記述の分析

まず集められた情報をMECEを意識してテーマに分類します。

ここから各情報に対し重要度を評価します。重要度評価には関連度・影響範囲・実現性・緊急性などが基準となります。

結果を表にしてみると下記のような形式になります。

| テーマ | 内容 | 重要度(★5段階) | 理由・補足 |

|---|---|---|---|

| 評価・報酬 | 評価基準が不明確 | ★★★★★ | モチベーション・離職リスクに直結 |

| 労働環境 | 会議が長い、リモートワークの課題 | ★★★★ | 全社員に影響、働きやすさに直結 |

| ワークライフ | 休暇取得に差がある | ★★★★ | 部署間格差、制度の運用に課題あり |

| コミュニケーション | 上司との面談が良い/アイデア出しづらい | ★★★ | 両面の意見あり、今後の対応で差が出る可能性 |

| 教育・育成 | 研修内容の陳腐化 | ★★★ | 将来性に影響はあるが即時性は低い |

| 福利厚生 | 福利厚生が良い | ★★ | 高評価だが、既に満足している項目 |

今回は下記の基準を重要度の評価に使用しました。

- 対象者数の多さ(影響範囲)

- 組織の戦略への関連度

- 解決の緊急性

- 感情的な強さ(怒り、不満度など)

- 離職やモチベーションへの影響度

このように整理することでどの課題にアプローチするべきかの意思決定に活用できます。評価の理由や補足も補足しておくと共有や振り返りがしやすくなります。

今回は1テーマ1つの内容ですが1テーマに複数の内容が含まれることもあります。その際は内容毎に重要度の評価を分ける必要があることもあります。

マインドマップ

マインドマップは中心となるテーマから放射状に情報を広げて整理する視覚化手法です。

色分けや図を交えることで直感的に整理・理解しやすいという長所があります。そのためアイデア出しや企画構想など創造的な活動に活用するのがオススメです。

1つのテーマから掘り下げていくので主軸テーマの設定が重要です。主軸テーマが明確であるか、枝葉の情報を主軸としていないかに注意しましょう。情報が放射上に上手く整理できない場合はテーマ選択が不適切な可能性もあります。

書き込みすぎると見づらくなります。見やすいマップを書こうとすると重要な情報を特定をする力も鍛えられます。

マインドマップについては下記書籍もおすすめです!

構造的に因果関係を明確にする

構造や因果関係の把握は情況把握に欠かせません。正しく構造を把握することでどこに働きかけるべきかを特定できます。また因果関係を把握することでどんな施策が有効かを判断する材料となります。

ロジックツリー、5Whys、フィッシュボーンが構造と因果関係の把握に有効です。

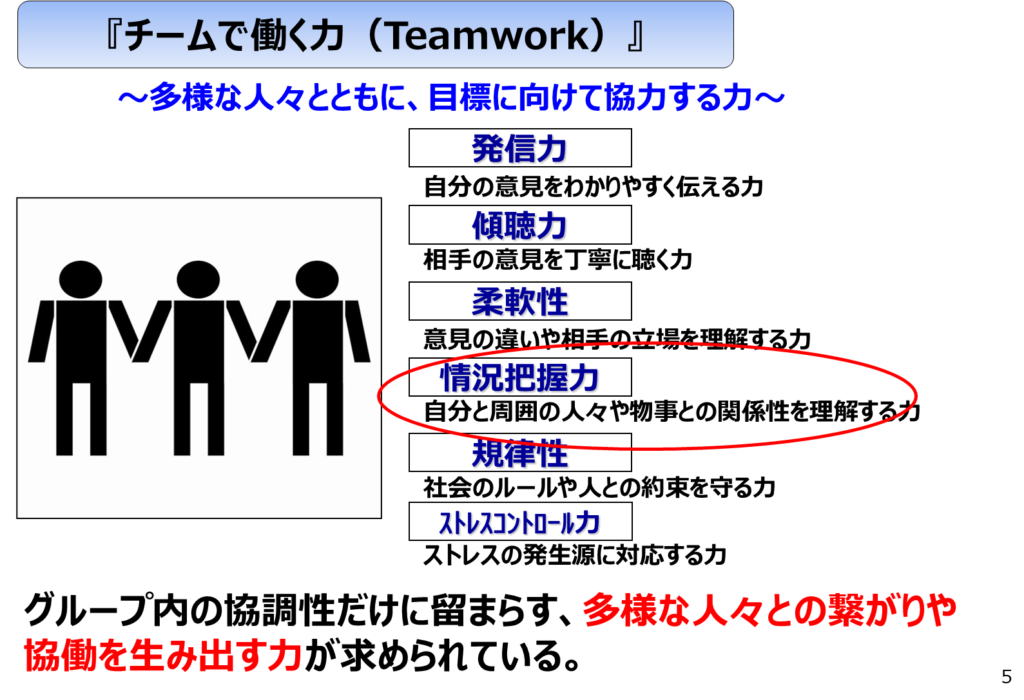

ロジックツリー

大きなテーマや課題を複数の要素に分解していく思考ツールです。構造を整理したり、細かい要素に分解したり、「なぜ?」「何が原因?」を木の枝のように展開して深堀することも可能です。

最初は大きく分けて、そこから徐々に具体的に深掘りしていきます。情報を整理する上での注意点は「MECE(漏れなくダブりなく)」です。

MECEという概念は有名ですがやろうとすると中々難しいです;

コツとしては分解基準を一貫させることです。各階層で同じ軸に基づいて分解することで重複や漏れを回避しやすくなります。例えば、売上 → 商品別、地域別、チャネル別など、1階層ごとにMECEを意識して1軸に固定するイメージです。

また、各軸の境界が曖昧だと各軸でダブリが発生します。各分類の言葉の定義を明確にしましょう(例:若年層=29歳以下)。

慣れない内はAIに分類案を貰うのも有効です。データの処理はAIの得意分野です。

そしてどうしてもどうしてもMECEに分けきれないときは、「その他」をあえて置くことで「漏れの把握」が可能になります。

さらに、上記を駆使しても構築に迷うときはその他のフレームワークで切り分けるのも一手です。

5Whysとフィッシュボーン

5Whysとフィッシュボーンは情報を深掘りしたり網羅的に情報を検討することで、潜在している課題や要因を特定するのに役立つフレームワークです。

まず5Whysは「なぜ」を繰り返し本質的な原因に到達する手法です。深堀していくことで根本的な原因を特定することを目的とします。

コツとして、まず発生した事実を元に検討を開始します。そして最初の問いは具体的に「なぜAが起きたか?」に焦点を当てます。最初から推測が多く抽象的だと後半の問いがうまく導けません。

またその後の各段階でも「客観的事実」に基づいた分析となっているかに注意が必要です。

一方でフィッシュボーンはプロセスや特性に沿って要素を整理するのに役立ちます。横軸はプロセスのように順序で並べることもありますし、4Pや6M「人・モノ・設備・方法・環境・情報」などの他のフレームワークを活用することで網羅的に整理できます。

下記の例示では4Pと組み合わせた例示となります。具体的に情況を把握するには枝を細かく深掘りすることがコツです。

5Whysとフィッシュボーンは「実行力の回」でも紹介しています。気になる方は是非ご参照ください!

優先順位をつけたい

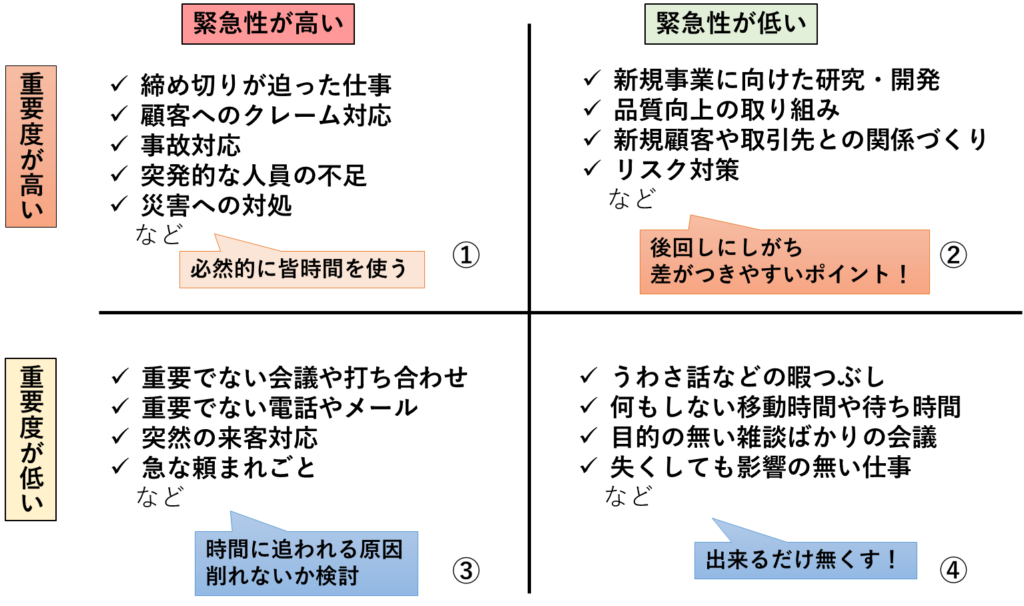

アイゼンハワー・マトリクス

優先順位をつける上では判断基準に沿って要素を整理するのが有効です。最も有名な優先順位の基準は重要度と緊急度です。そしてこの2軸に沿って4象限に対象を分布させるのがアイゼンハワー・マトリクスです。

タイムマネジメントの観点では緊急だが重要でないタスクは減らせないか検討する。また、非緊急だが重要なタスクを後回ししないように時間を割いてスケジュールを立てるという活用方法が挙げられます。

その他にも色んな基準がありますがそれは後述します。

パレートの法則

パレートの法則は、「全体の80%の成果は、20%の要素から生まれている」という傾向です。最初は経済学での発見でした。その後ビジネスや学習、日常生活など幅広い分野で応用されています。

多くを占めている要素が大きな影響を持っているように感じますが、その直感に反して少数の要素がほとんどの影響を占めている場合があります。その場合注力するべきポイントは大きく変わります。

この法則を活用することで、少数の重要な要素に集中することによる効率化が可能となります。

パレートの法則の活用のコツ

まずパレートの法則で重要なのは本質的な20%を見極めることです。直感に頼ると割合の大きい方に着目しがちです。偏見を捨てて「高い効果」をもたらしている要素の特定に集中しましょう。成果への寄与度を正確に把握することが客観的かつ正確な特定の鍵となります。

一方で寄与度の低い80%については最小限化や自動化でリソースを削減しましょう。そのままでは重要項目への集中は不可能です。

多数派の対象を削減するのには抵抗があるかもしれません。変革を進める上で寄与度の測定の正確性が説得の根拠として重要となります。

そしてパレートの法則は1度の適用で終わりません。繰り返し適用することでより効率的なリソース配分が可能となります。

パレートの法則の注意点

使用の際に注意が必要な点として割合は絶対とは限りません。70:30や90:10のこともあります。割合にこだわり過ぎて認識を捻じ曲げないようにしましょう。

また、20%を対象とした高インパクトな取り組みは難易度が高い傾向があります。多くの場合、闇雲に時間と労力を集中するのみでなく工夫が必要となるのに注意です。

そして、成果のみに目を向けていると長期的な成長やそれ以外の価値が失われてしまう可能性があります。人間関係やモチベーションなど、成果以外への影響も考慮しましょう。

宣伝効果や顧客の獲得チャネルなど、間接的な寄与度もあるので削減時にはその影響に注意が必要です。

パレートの法則は、「少数の重要な要素に集中し、最大の成果を得る」ための強力な思考ツールです。業務改善、時間や労力の使い方を見直す際に、最優先すべき領域をクリアにしてくれます。

ここまでフレームワークを活用し情報を整理する方法を紹介してきました。ここからは整理した情報を分析する方法を検討します!

因果関係を明確にする

因果関係特定の目的と注意点

分析の方法としては因果関係を明確にすることが挙げられます。

因果関係を明確にすることでその事象が起きた原因を特定でき、再発防止や改善策に繋がります。根本原因を正しく捉えることで真に効果的な施策設計が可能になります。

注意点としては単なる原因の羅列にならないようにしましょう。また、見かけの因果関係や因果の逆転に引っ張られないようにも注意です。

因果関係を明確にするアプローチ

因果関係を明確にするには前述の5Whysで原因を深掘りしたり、ロジックツリーやフィッシュボーンで主原因・副原因を可視化して構造的に整理することが有効です。

また、「課題発見力」の回で紹介した下記の質問も因果関係の精査に役立ちます。

| 質問の種類 | 期待できる効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 5Why分析の質問(なぜを繰り返す) | 表面的な原因ではなく、根本的な課題を見つける | 「売上が下がった → なぜ? → 広告のクリック率が低下 → なぜ?」 |

| データ確認型の質問(数値での裏付け) | 感覚的な判断ではなく、データに基づいた分析ができる | 「問い合わせが増えたと感じるが、実際の件数はどうなっているか?」 |

| 関係性を問う質問(相関関係 vs 因果関係) | 2つの事象のつながりを考え、誤った因果関係を避ける | 「新商品の売上が伸びたのは、広告の影響なのか?他の要因は?」 |

定性データのみでなく定量データや時間的相関を確認し、因果関係が本当に成立しているかを精査することを意識しましょう。

相関関係の確認

相関関係特定の目的

相関関係とは連動した動きを見せる関係のことです。直接の因果の存在は必須ではなく他の要因が存在している場合もあります。

因果関係の特定の際は単なる相関関係でないかに注意が必要です。

因果関係の特定の上で紛らわしい存在である相関関係。ただ相関関係単体でも意味があります。類似パターン間の共通点を確認することで潜在するカギとなる因子を洗い出すことができます。

全項目を精査出来ない時もあります。相関関係がある因子に着目することで、影響がありそうな部分に絞り込んで分析が可能となります。

そして、間接的な関係性や共通の背景因子が推測できれば、そこから仮説を立てて検証や改善案に繋げることが可能です。

相関関係を特定するアプローチ

相関関係は複数の変数を組み合わせてデータを集計・分析するクロス集計や2つの項目を縦軸と横軸にプロットする散布図により調べることができます。客観的に関係性を把握する上では近似線を引いて相関係数を活用しましょう。

相関関係が見つからない場合は極端な外れ値が無いか確認して処理しましょう。また全体で相関が見つからない場合は母集団や時系列を分けて分析することで隠れた関係性が明らかになることがあります。

相関関数と因果関係の区別

相関関係と因果関係を分析するには慣れが必要です。まずは細かい関係性にこだわらず「相関があるか?」と大枠で分析しましょう。次に「第三因子がないか?」を精査し、終盤では「因果関係があるか?」と仮説立てて検証すると整理しやすくなります。

優先順位を設定する

優先順位付の目的と注意点

整理した情報の分析により優先順位を設定できます。時間にもリソースにも限りがあります。複数の課題がある中で戦略的に行動を分配することが効率的に成果を上げる上で重要です。

優先順位を設定する上では複数の基準を設定しましょう。特にトレードオフの関係の基準に着目して整理することで判断が難しい決断を考えやすくなります。

また、設定した基準について定義が曖昧でないかに注意が必要です。定義が曖昧だと評価結果がブレて整理をした意味がなくなってしまいます。基準定義を明確にし意思決定者の中で認識を統一しましょう。

またそのまま分布するのみでは感覚的な配置・比較となりがちです。各要素で5点満点などで定量評価をすると比較整理がしやすくなります。

優先順位を検討するためのマトリクス

優先順位を決める上でマトリクスへの分布による整理が便利です。最も有名な重要度×緊急度のアイゼンハワーマトリクスは前述しました。その他の評価軸を下記に例示します。

基本的にはローリスクハイリターンのものを優先的に実行。ハイリスクハイリターンのものは評価をしながら計画的かつ慎重に実行。ローリスクハイリターンのものは効率化により余力があれば採用というアプローチとなります。

1. 【インパクト × 労力】マトリクス(効果-実行難易度マトリクス)

- 目的:限られたリソースで最大効果を出す施策を選ぶ

- 縦軸:インパクト(成果への影響度)

- 横軸:労力(リソース・時間・コストなど)

- 活用例:高インパクト・低労力のものに優先的に取り組む。高インパクト・高労力のものは計画的に実施。低インパクト・低労力のものは余力でやるか自動化を検討する

2. 【確実性 × 影響度】マトリクス(リスク管理にも活用)

- 目的:意思決定や優先施策の選定

- 縦軸:実現可能性/発生確率

- 横軸:影響度(影響範囲、損失規模)

3. 【やりたい × やるべき】マトリクス(内発動機 vs 外的要請)

- 目的:内発的動機を重視した優先順位づけ

- 縦軸:やりたい(興味・情熱・自己実現)

- 横軸:やるべき(社会的要請・成果貢献・責任)

4. 【意思決定のしやすさ × 緊急性】マトリクス(判断保留防止)

- 目的:優柔不断になりがちな場面での判断の明確化

- 縦軸:決断のしやすさ(情報の明瞭さ、過去の類似事例など)

- 横軸:緊急性

- 活用方法:しやすい×高緊急度は即決。しにくい×高緊急度は80点ルールで妥協して判断。しやすい×低緊急度のものは時間を決めて処理。しにくい×低緊急度のものは情報収集か後回しリストへ。

5. 【満足度 × 成長性】マトリクス(自己実現と幸福感重視)

- 目的:人生・キャリア・学習内容の優先度検討

- 縦軸:自己満足・幸福感(取り組んでいて楽しい・充実感)

- 横軸:成長性・将来貢献度(スキルアップ・キャリアへの影響)

状況や目的に応じて様々な基準の組み合わせがあります。人生の大きな決断にも活用できるので参考にあれば幸いです!

仮説を設定して検証する

仮説設定・検証の目的

ただデータを確認して傾向を整理しているだけでは行動に移せません。「こうすればこうなるはず」という仮説を設定することで次の検証に進め、より効果的な施策の施行が可能となります。

仮説設定の重要性、鍛え方、そしてコツは「課題発見力」の回で紹介しています。ここでは情況把握力に特化した内容を補足します。

情況把握力に特化した仮説設定のコツ

情況をより適切に把握し施策へ反映するには、適切なプロセスを踏むことが必要です。行き当たりばったりではなく基本的な方針を持つことがその助けとなります。

前回ご紹介した情報収集の目的を明確にして適切な情報源から収集する。MECEに気を付けて要素を分解して情報を整理する。そして 「原因→仮説→検証→修正」と分析を構造的にプロセス化することが具体例となります。

適切な目的設定や分析プロセスにより、不要な調査や分析を回避できます。その結果本当に必要な検証に時間を絞ることができます。

その他、検証可能であることを意識して具体的な仮説を設定する点は、通常の仮説設定と同様に大事なポイントとなります。

因果関係を明らかにする仮説設定の注意点

また、因果関係の確認を目的とする際は、A→Bと原因と結果の繋がりが明確な仮説にしましょう。「価格を10%下げると顧客数が15%増える」のようにある程度シンプルなものとします。複雑な仮説を設定すると複数の要素の干渉により結局何もわからないという結果に陥りかません。

一方で原因は一つとは限らず複数の原因があることもあります。仮説は一つに限定せず、複数の仮説を並列設定しましょう。複数設定することで1度に複合的な視点で検証でき見落としを回避できるとともに、1つの仮説の固執せず柔軟に別の仮説に切り替えやすくなります。

仮説設定時の注意点

最後に注意点として先入観やバイアスに警戒しましょう。自分の思い込みだけで仮説を立てず、客観的な事実・データを元に形を整えることがポイントとなります。都合の良い解釈を回避するために事前に仮説と検証方法・基準を設定するのも重要です。

俯瞰力・適応力:自分の視点に偏らず全体を広く捉え、変化に応じて視点や行動を調整する力

情報を整理・分析の後、まずは整理・分析した情報を統合して俯瞰して情況を把握する力が求められます。そして、視点や行動を調整する適応力が情報の活用の最後のカギとなります。

変化・適応する力が無ければ折角得られた情報も宝の持ち腐れです。

全体像を俯瞰する

全体像の把握と有効なアプローチ

変化・適応への決断を下す前に全体像の俯瞰が重要となります。情報収集や分析により様々な要素が現れます。それらを総合的に考え、何が対処すべき本質的なポイントなのかを複数の視点・基準で考えることが必要となります。

全体像を把握するにはマインドマップやロジックツリーで要素を一覧化することが有効です。その際はホワイトボードや付箋を活用して物理的に視覚化するのも有用です。大きな図で共有すると認識をすり合わせながら議論を促進できアイディアも湧きやすくなります。

全体像と細部のバランスを取る

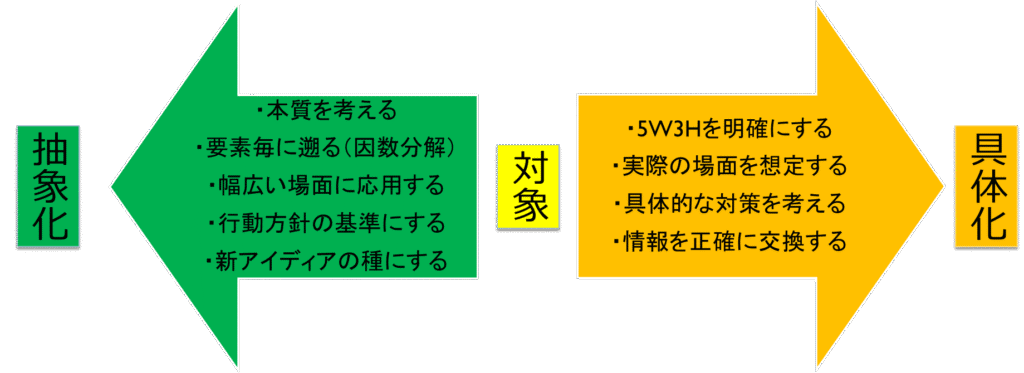

注意点としては全体像と細部のバランスです。木を見て森を見ないような、細部のみに着目していては最適解は見つかりません。一方で粗すぎる俯瞰では具体的な施策は生まれず実行に落としこめません。

適切なバランスを取るには抽象と具体を行き来するスライド思考が有効です。目的や背景、原則などから全体整合性を確認するズームアウトと具体的な施策や行動が適切であるかを精査するズームインを意識的に繰り返して切り替えることで適切なレベルへ思考が洗練されます。

これまでの体感ですが抽象化が不足している人が多い印象です。抽象化が不足していると感じる人は振り返りの際に経験から学んだことをより汎用的な原則へ抽象化できないか考える習慣を付けることをオススメします。

問いかけにより部下や後輩へ抽象化を促し学習内容を拡張できます。業務の報告を受けた際はそこから何を学んだか、それは他の場面でも応用できるように整理できているかを確認するようにしています。

他者の視点を取り入れる

視野の偏りを割け、多方向からの視点からバランスの取れた判断や対応をするため、他者の視点を取り入れることも重要です。

色んな人から意見を貰ったり、第三者視点で全体像を問い直してみましょう。客観視が可能となり検討の精度が高まります。

第三者視点を取り入れる場合は相手が話しやすい環境を整え、話が進めばオープンクエスチョンで具体的に情報を仕入ましょう。目的(または相手に期待すること)を明確にすることが適切なFBを貰う際のコツになります。

FBや本音を引き出すコツや便利な質問は「傾聴力」の回をご参照ください!

注意点として全員の納得を得るのは不可能です。必要以上に意見を集めすぎると軸のブレや対応の遅延に繋がります。そのような事態を回避するためにも事前に目的、聴取範囲、そして期限を明確にしましょう。

柔軟な思考を持ち適応する

最後に情況把握力を最大限に活かすポイントとして、変化や新たな発見に対して思考や行動を柔軟に適応する力が重要です。

しかし人は現状維持を好むため、変化を取り入れるのには習慣付やコツが必要です。適応力を伸ばすためのアプローチを整理します。

どの方法も習慣付が鍵となりますので継続が重要です。また日記やメモに視覚化して残すことで自分の思考や行動の変化に気づくことができるでしょう。自分の変化の力を実感すればより変化に柔軟に対応しやすくなります。

少しずつ試すことを習慣化する

人には習慣的なパターンがあり、そこからの変化にはストレスが生まれます。つまり、いきなり大きなかつ重要な変化を受け入れることは難しいです。

そのため、日常から新しい環境や視点に慣れておくことが有効です。日常のルーティンを意識的に変えることで、新しいことへの抵抗を減らす訓練となります。対象は通勤経路や食事のメニューや服の選び方など無理せず変えられるもので問題ありません。

日常から変化を取り入れることを習慣化することで、新しい環境や視点に対する慣れが生まれ柔軟性と適応力が向上します。

注意点としては無理なく小さな変化に留めることです。大きな変化を取り入れすぎると実益より無理による負荷の方が大きくなってしまいます。

思考を切り替える練習をする

思考パターンが固定化すると柔軟性は失われます。意識的に思考を切り替える練習をすることで固定概念を捨てて多面的な解決策や新たな発見ができるようになります。

方法としては毎週1回、効率的な仕事の進め方などの身近なテーマについて3人の異なる立場になりきり考えてみること役立ちます。

異なる立場としては顧客・部下/後輩、上司/経営層、競合、他部門/関係部署、社会/環境/公共の視点があげられます。

また、下記6つの色に応じて視点を変える6色ハット思考法も思考の切り替えの練習に役立ちます。

- 白色:客観的・中立的・定量的

- 赤色:主観的・直感的・感情的

- 黒色:否定的・悲観的

- 黄色:肯定的・楽観的

- 緑色:創造的・革新的

- 青色:俯瞰・統合・結論

実際に色を使うことで集団でのアイディア検討の促進にも役立ちます。

また、思考を切り替える練習をするアプローチとしては、自動的な思考パターンを脱却してあえてじっくり考える時間を作る「遅考術」も選択肢です。

あえて「遅く考える」?そのコツとメリットとは?:読書日記

あえて「遅く考える」?そのコツとメリットとは?:読書日記 思考切り替えの注意点としては、広い視野に加え深堀も両立するようにしましょう。表面的に考えるのみではあまり効果がありません。

成長マインドセット

柔軟性と適応力を上げるには認識の力の利用も有効です。人は想像以上に事実よりも認識によりメンタルや決断へ影響を受けます。

変化を妨げる要因の一つは現状から離れることと失敗への恐れによる現状維持バイアスです。変化への認識を変えることでこの抵抗を軽減することが可能です。

成長マインドセットとは変化を「成長」、失敗を「経験」と前向きに認識し直す習慣付です。

具体的には、毎月「未知の領域」や苦手分野に小さく挑戦し経験を記録します。この時に「何を得られたか」をメインに振り返ることで成功/失敗に関わらず、変化を前向きなものとして認識しやすくなります。

また、開始前に不安を書き出し終了後に感じた変化を振り返ることで、不安が妥当なものであるか確認しましょう。過度な不安と気づければ、認識を再構築できるので次回の挑戦をしやすくなります。

情況把握力を鍛えるための注意点

情況把握力を鍛える上では下記の点に注意が必要です。これらの点に気を付けることで効率的に情況把握力を鍛えることができます。

- 先入観を持たない: 状況を判断する際に、自分の偏見や先入観にとらわれないよう注意する。

- 柔軟な思考を持つ: 状況は常に変化するため、柔軟な思考で対応することが重要です。

- 過度な分析を避ける: 情報を過度に分析しすぎて行動が遅れることのないようバランスを取る。

参考となる書籍:FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え

今回紹介するのは世界で300万部の大ベストセラーである[FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え」(ハンス・ロスリング氏、日経BP社)です。

ファクトフルネスとはデータや事実にもとづき世界を読み解く習慣です。現在社会はデータや情報に溢れています。その中で正確に情報を読み取ることが情況把握力を鍛える上で重要です。

しかし、人には情況の把握を妨げる10もの思い込みのパターンがあります。この思い込みは知識レベルが高い人ほど引っ掛かりやすいというのですからより注意が必要です。本書はそのパターンを具体例を交えながら紹介し、世界を正しく認識するためのコツを学べる一冊です。

個人的にビジネス書でオススメの10冊を選べと言われたら本書を必ず選びます。世界への理解を深めるという点でもオススメです。まだ読んだことが無いという人は是非この機会に手に取って頂きたい一冊です!

おわりに

「情況把握力」は、社会人としての基礎的なスキルであり、日々の業務や人間関係において重要な役割を果たします。

この力を高めることで、より円滑なコミュニケーションや効果的な業務遂行が可能となります。ぜひ、日常の中で意識的に情況把握力を鍛え、実践してみてください!

それではまた次の記事で!