どうもです!経済産業省が提唱する、「社会人基礎力」のうち今回は「規律性」を扱います。

「社会人基礎力」とは仕事や社会生活において必要とされる12の能力要素の総称です。

特定の職種や業界に依存せず、あらゆる社会人に求められる力を指します。つまり、これらの能力を磨くことで、生涯役立つどんな場面でも活躍できる柔軟な土台を築くことができます。

社会人に必要な12個のスキルとは?

社会人に必要な12個のスキルとは? このブログでは、それぞれの能力要素が具体的にどんなスキルを指し、どうやって鍛えればいいのかをわかりやすく解説していきます。まずは、今日からできる一歩を一緒に踏み出してみませんか?

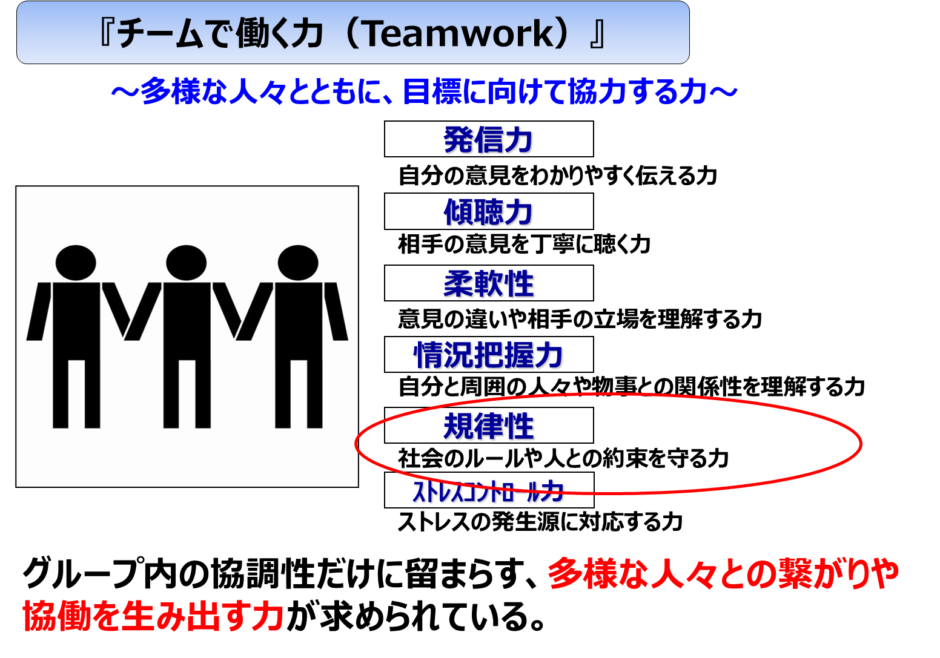

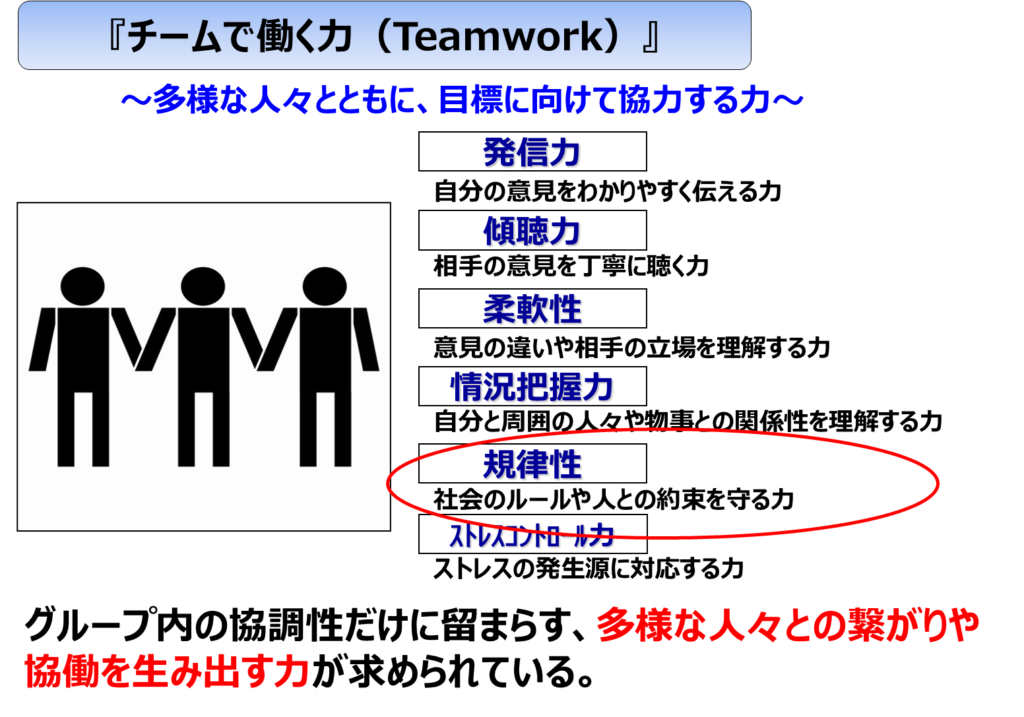

今回は「チームで働く力(チームワーク)」に分類されている「規律性」がテーマです!

「規律性」:「チームで働く力(チームワーク)」

「規律性」と聞くと、スキルなのか疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、実は私たちの生活や仕事の中で欠かせない重要なスキルの一つです。

社会人基礎力の要素として提唱される「規律性」は、社会のルールや人との約束を守る力を指します。規律性が高い人は、ルールや約束を守るので周囲から信頼される存在となります。周囲からの信頼はやりたいことを実現する上で大きな原動力となります。

本記事では、「規律性」がどのようなスキルを指すのか、どのような場面で必要とされるのか、またどのように鍛えればよいのかを詳しく解説します。ぜひ、この記事を参考に、規律性を高めるための一歩を踏み出しましょう!

規律性とは

まず、規律性とは「自らをコントロールし、社会のルールや期待に応じた行動ができる能力」を指します。具体的には、以下のような力が含まれます。

- 人との約束を守る力:契約を含め約束に対して納期や品質を守ることで、信頼を築く力。

- 社会的ルールを守る力(社会的規範):自分が果たすべき役割や義務を認識し、しっかり全うする力。

- 責任感:自分の役割ややるべきことに対して、やり抜く姿勢と覚悟。

- 自らルールを設定し守る力(自律性):自分で行動の基準をつくり、それに従って行動する力

規律性があることによるメリット

規律性があるとどのようなメリットがあるでしょうか?主に下記のようなメリットが期待できます。

- 信用と信頼が得られる

時間やルールを守る姿勢は、周囲に安心感を与えます。 - 安定した成果を出せる

行動にブレがないため、仕事の質が高まります。 - 自己成長が加速する

習慣化によって学びと改善のサイクルが定着します。 - ストレスが減る

やるべきことが明確になり、余計な心配が減ります。

最初、規律性と聞くと堅い印象を持つかもしれません。しかし、規律性があることで、自己成長やストレス軽減というポジティブな恩恵が生まれます。

また、周囲への信頼感を高める要因となるのでチームで働く上で大事な要素となります。

規律性が無いことによるデメリット

逆に規律性が無いと下記のようなデメリットが生まれます。

- 信頼を失う

納期遅れや無断遅刻が習慣化すると周囲の評価が下がる。 - 混乱が生まれる

自分勝手な行動によりチーム内での連携ミスやトラブルが発生しやすくなる。 - メンタルが不安定になる

ルールの逸脱により予想外のトラブルや対応が必要となる。結果としてt計画通りに進まず、焦りや自己嫌悪に繋がる。

規律性が無いと挑戦の機会や活動に割ける時間が減ります。また、無秩序な人と協力したいと思う人も少ないでしょう。その結果、自分の可能性を狭める要因となります。

特に直近ではコンプライアンス(法令順守)への目が厳しくなっており、ペナルティの対象にもなりかねませんので注意が必要です。

規律性が求められる場面

規律性は下記のように公私の色んな場面で発揮されます。

- 業務におけるタスク管理 例:納期を守るプロジェクト管理

規律性がある人は、締切に間に合わせるためにスケジュールを逆算し、日々の進捗を細かく管理します。例えば、月末提出の資料作成に向けて、週単位で作業を分割し、定期的に見直すことで突発的なトラブルにも柔軟に対応できます。 - チーム内の信頼構築 例:会議の準備や時間厳守

規律性のある人は約束やルールを守るため、会議前には資料をしっかり準備し、定刻に参加します。これにより、周囲からの信頼が高まり、「この人に任せれば安心」と思ってもらえる存在になります。 - プライベートにおける目標達成 例:資格取得の勉強

自己管理力を持っている人は毎日少しずつでも時間を確保し、計画通りに進めます。それが「規律性」の一環となります。誘惑に流されず、自分で決めたことを実行に移せる人は、人生の様々な場面で成功の機会を増やします。 - 健康管理や生活習慣の維持 例:毎朝決まった時間に起きる、運動習慣を守る

規則正しい生活リズムを保つことは、一見簡単なようで意外と難しいです。規律性が高い人は、睡眠時間を守り、適度な運動や食事管理を継続する力を持っています。結果として、長期的な健康や集中力の維持にもつながります。

自己管理という観点で健康管理にも役立つスキルです。

規律性を鍛えるための方法

それでは規律性はどのように鍛えればいいのでしょうか?「性格による影響も大きいのでは?」と感じるかもしれません。しかし日々の取り組みにより確実に鍛えることができます。

人との約束を守る力、社会的マナーを守る力、責任感、自らルールを設定し守る力に分類してそれぞれについてアプローチを考えてみましょう!

人との約束を守る力

仕事や活動を進める中で周囲の人との約束を守る必要があります。約束を守るからこそ信頼関係を築き機会や協力を得られます。

自分の可能性を広げたいのであれば、周囲の信頼を得ることが必須であり、そのための最も直接的なアプローチが約束を守ることです。

この約束には契約という明文化されたものから口約束、更には期待という不明瞭なものまで多岐にわたります。そして約束の対象は大まかに時間と品質に分類できます。様々な視点よりどのようなポイントがあるかを考えていきましょう!

時間を守る

約束を守る第一ステップは時間を守ることです。時間を守れない人はだらしない印象を持たれ信頼感を得られません。

時間を守る上では個々の予定に対する時間と業務の納期という短長期の視点に更に分かれます。

個々の予定に対する時間厳守

信頼を得るには長期的な納期がイメージしやすいかもしれません。しかし日々の予定を守る積み重ねを見落としてはいけません。

時間を守ることは相手を重要に思っていることを意味します。逆に時間を守らないことの常習は相手を大事に思っていない表れと囚われかねません。重要感は相手の信頼・協力を得る上で強力な要素です。

時間を厳守する上でのポイント

早め行動を習慣付

時間を守る手段としては〇分前行動による早め行動の習慣付がシンプルですが強力です。早めに行動することで不測の事態にも対処でき余裕を持って予定通りに計画を進めることができます。

時間を守るとは開始時間にその場にいればいいというものではありません。準備に時間が掛かったりシステムエラーなどで時間通りに会議や打ち合わせを始められなければ意味がありません。

時間になっても始められない事態は手際の悪さを露呈することになり、信頼感を失う要因となります。

不測の事態や事前確認の時間も考慮し、時間通りに開始できるようにスケジュールする必要があります。例えば、会議開始10分前には会議室に入り資料準備とツールの接続を完了しましょう。

また、初めて行く場所は道が分かりにくかったり乗り換えに時間が掛かったり、予定外の時間が掛かることもあります。乗り換えや到着時間には余裕を持って予定を組みましょう。

また、少なくともアポイント前日には、持ち物とあわせて移動経路を確認して当日焦ることのないようにしましょう。

接続・乗り換えがうまくいかなかったり、時刻表の変更がwebで分からなかったり・・・。私自身も色々想定外の事態に焦ったことがあります。

スケジューリングでの工夫

一方で予定を適切に把握しておくことも重要です。予定のすっぽかしやダブルブッキングは大きく信頼を失う要因になります。

Googleカレンダーやリマインダー機能を活用し見落としを回避しましょう。タスクリストやスケジュールへの漏れが怖いので予定が決まった段階で直ぐに反映させることが重要です。

どうしても見落としがちな人は前日と当日に通知を設定したり、前日の終わりか朝にスケジュールを確認する時間を設定しましょう。

ミスコミュニケーションが不安な人は、相手と時間や場所を文書で明確に確認しましょう。口約束だと認識にズレがある場合があります。また、忙しい相手では前日や当日朝に予定の確認を入れておくこともオススメです。

また、予定を組む際は一つ前の予定が遅れる可能性も考慮し、調整用の余白時間を入れるようにしましょう。予定をぎちぎちに詰め込んでしまうと一つのトラブルで全ての予定が狂ってしまいます。

余白時間があれば気持ちにゆとりを持ってそれぞれの活動に集中できます!

時間を厳守する上での注意点

時間を厳守するのは重要ですが、早過ぎると相手の負担になる場合もあります。相手や場に応じた調整を意識しましょう。

また、やむを得ない事情でどうしても遅れてしまうこともあるでしょう。そのような場合はなるべく早く連絡して信頼感へのダメージを軽減しましょう。

間に合うかギリギリの場合は連絡を迷うこともありますが、相手を心配させない、時間を奪わないためにも、可能性の段階で連絡をするのがより誠実です。間に合えば逆に信頼を得る要因にも残談のネタにもなります。

中長期的な時間(期限・納期)を守る

仕事や活動の中では中長期的な時間に対する視点も必要です。期限や納期までに成果物を完成させるため、計画的にタスクをこなしていく力が求められます。

仕事の中では1つの期限遅延が他部署やその後の行程に大きな影響を及ぼします。そのため、1回の遅延でも周囲からの信用を大きく失う恐れがあるのでより注意が必要です。

逆算思考で余裕を持って進める

中長期的なスケジュールでは、どのように業務を進めるか計画を立てる必要があります。その上で最も重要なポイントが逆算思考です。

いつまでにどの段階まで進んで良いかを期限という未来から考えてマイルストーンを設定することで進捗の目標・目安を立てやすくなります。進捗の目標・目安が分かれば直近の行動を短期的タスクとしてスケジュールすることが可能です。

複雑な業務もマイルストーンを介して細かいタスクに分解することで取り組みやすくなります。

この時にタスクが期限で丁度完了するように設定してしまうと、計画が崩れた時に修正しづらくなります。マイルストーンの段階から余裕を持って検討し、遅くとも期限前日にはタスクが完了するように計画しましょう。

時間順守の上で致命的なのは期限の取り違えと必要な作業の見落としです。それらを回避する上でも終わりから考える逆算思考が非常に有効です。

逆算思考は「計画力」の回で詳細に紹介していますのでそちらもぜひご参照ください!

報連相・情報共有によりミスコミュニケーションを軽減する

ミスコミュニケーションによる恐怖

一人で完結する仕事は少なく、チームで働く上で規律性は重要です。時間を守るという観点でも期限までに完了するために周囲との適切な連携が欠かせません。

個人の経験で仕事の期限遅延の最大のリスクの1つはミスコミュニケーションです。期限間近でやり直しや追加対応が必要となると業務の進捗に大きなマイナスとなります。ミスコミュニケーション、およびそのリスクを軽減することが期限順守に必要です。

ミスコミュニケーションによるリスクの経験として、私が相手の意図を理解できていなかった時もありますし、相手に意図を伝えられなかったパターンの両方の経験があります。

前者については成果物の形式や異なったり、必要な情報、書類、そして手順が不足していたり、目的がズレていたりするパターンがありました。

後者については期限が適切に伝わっていなかった、必要性が伝わっておらず優先順位を下げられてしまった、成果物のゴールの状態にズレがあったなどの経験があります。

ミスコミュニケーションを回避するための積極的な報連相・情報共有:業務を受ける時

ミスコミュニケーションを回避するには積極的な報連相や情報共有が有効です。

成果物のイメージや作業の計画については整理出来次第早めに共有しましょう。認識のズレを修正したり相手の作業が必要なタイミングを明確化できたりします。認識のズレがあっても早期に修正できれば影響を最小に軽減できます。また、ガントチャートは逆算思考にも計画の共有という観点でも便利です。

報連相に対し事後のイメージが強い人もいるかもしれません。しかしリスク軽減という恩恵を考えると事前や経過における報連相の方がより重要であることに気づきます。

この時、期限に間に合わなそうな場合はそのリスクを隠さず報告しましょう。早期なら調整可能なケースも多いです。隠しておいて期限直前で発覚というパターンは必ず回避しましょう。時間が無いと打てる対策も限られ信用や事業への影響も大きくなってしまいます。

特に初めて取り組む業務では見落としや成果物のイメージが不十分であるリスクが高いです。どのような成果物をイメージしておりどう進めるか、作業に進める前に整理して方向性に問題が無いか確認しましょう。この時、作業内容のみでなく目的や背景まで確認することで、表面上では気づきにくい無意識な思い込みによる潜在的な見落としにも気づきやすくなります。

ミスコミュニケーションを回避するための積極的な報連相・情報共有:業務依頼時

業務の依頼時は相手に必要な情報が伝わっているかも重要な視点です。伝達ミスにより相手の対応遅延が律速になりスケジュールが崩れることがあります。また、無駄な作業で相手の時間を奪ってしまうと、信頼を失う要因にもなるので注意です。

自分のミスで相手の時間を奪ってしまうという罪悪感も生まれます・・・。

業務を依頼する際は期限、業務の目的、求められる成果物を明確にしましょう。加えて可能な範囲で背景情報も共有すると意図や重要性が相手に伝わりやすくなります。

相手に判断する材料を提供できているかが重要です。動ける情報が揃っているか相手視点で考えてみましょう。

また、口頭のみではミスコミュニケーションの元です。温度感を伝える時は口頭の方が便利ですが、必ず文面もあわせて伝えるようにしましょう。

そして一方的な伝達ではミスコミュニケーションに気づきにくいです。相手の計画や方針について、認識のずれが無いか能動的に確認しましょう。「大丈夫」という曖昧な言葉を鵜呑みにし過ぎないようにしましょう。

個人的には作業に専念して不要なコミュニケーションは回避したいのが本音です。しかし、認識のズレによるリスクを痛感しているので連携不足がないかに留意しています。また積極的なコミュニケーションで信頼関係を作っておくと、いざ困ったときに助けてくれるという副産物があることにも気づきました。

逆算思考に限らず、期限を守れるように計画を立てるコツは「計画力」の回で紹介しているのでそちらもご参照ください!

品質を守る/期待を上回る

約束としては時間のみでなく品質という観点も重要です。時間通りでも求められる品質に達していなければ評価は得られません。誤字などの細かいエラーでも数が多いとテキトーにやっている印象を与えてしまいます。

また提示された基準までではなく期待を上回るという視点も必要です。指示された範囲で作業していては新しい発想や価値提供はできません。何が必要であるかを考え成果物に+αの工夫をする姿勢が重要です。

期待を上回ることで周囲の信頼は大きく上がります。そうすれば次のチャンスも舞い込んでくるでしょう。+αを考える姿勢は新しい発想と挑戦の機会を生み成長に繋がります。

まずは品質を守るためのアプローチを考えてみましょう!

品質を高める

求められる基準・期待値を正確に把握する

品質を保つ上でまず必要なことは求められる基準や期待値を明確に理解することです。ゴールが不明であれば達成は困難です。

依頼を受けた段階で求められているレベルを確認しましょう。その際は前後の行程や目的も確認していくと後述の期待を超える上でのヒントとなります。

また、口頭のみでは認識のズレが起きやすいです。可能な場合はプロト版を使用したり、視覚情報を交えてゴールを確認するようにしましょう。

ひな形やアウトラインの段階で一度途中確認を挟むのも有効です。中間確認の日を最初から確保しておくのも一手です。

品質を安定させる仕組みをつくる

品質を高めるには安定性も重要です。業種や作業内容により温度感の差はありますが、毎回品質がバラバラだと信頼は獲得しづらいです。偶然ではなく再現性のある体制を整えることが重要です。

これはチームで働く上で個人差が出ないようにという点も含まれます。組織で活動する以上、誰でも一定の品質を達成できる体制を作ることが重要です。

効率よく品質を安定させる仕組みを作れる能力は組織で非常に重宝されます。ただ業務をこなすのみでなくどうすれば仕組み化できるかという視点も同時に持ちましょう!

品質を安定させるには手順書・マニュアルの作成やよく使う資料のテンプレート化などが有効です。このアプローチは個人でも組織でも品質の安定に役立ちます。

下記に手順書・マニュアルを作成する上でのポイントと注意点を整理します。特に組織でのアプローチの時は誰が読んでも問題ないようにいろんな点に工夫が必要となります。

手順書・マニュアルを作成する上でのコツ

- 読み手の知識や経験に合わせる。実際の使用者のレビューを挟む。

- 1ステップ1アクションを意識する。複数の作業を1つにまとめない。工程ごとに分ける。

- 図・画像・スクショを活用する。

- 注意点や補足を手順に併記する。注意喚起でミスやトラブルを未然に防ぐ。

- 最新の情報を反映する。定期的な見直しと更新の時期や手順を決める。

手順書・マニュアルを作成する上での注意点

- 専門用語・略語は必ず説明をつける。

- 曖昧な表現を避ける。複数の解釈を生まないように注意する。

- 作成者の思い込みで書かない。品質の核となるため複数の視点によるレビューを入れる。

- 文章量に注意。要点を絞る、箇条書き、図を入れるなど「読みやすさ」も意識。

- 目的を忘れない。誰が・いつ・何のために使うかを常に意識する。

また、漏れやすいポイントや重要な点を網羅したチェックリストの作成も品質の安定化に繋がります。個人で見落としやすい苦手なポイントがあれば自分用のチェックリストを作るのも選択肢です。

期待を上回る

目的から+αを考える

目的や意図を想像し、「想定外の一工夫」を加えることで相手の期待を超えられます。具体的には提出物に補足資料や今後の提案を添える、予定された依頼の背景を読み取り代替案を用意するなどが挙げられます。

+αを考える上では何を求めているか、何があれば助かるかという相手のニーズと目的を知ることが重要です。そのためには常に目的や本質を考える姿勢が役立ちます。

また依頼を受ける際に不明点はしっかり聞きましょう。ここで相手の本音を引き出す上で「傾聴力」が力を発揮します。

ただ+αを考え過ぎて品質不足や期限超過となるのは本末転倒です。時間配分に注意して時間を掛け過ぎないようにしましょう。ここでも余裕を持った逆算思考が役に立ちます。

フィードバックを活かす

過去に受けた指摘や要望を蓄積し、次の対応に反映させる姿勢は信頼を生みます。逆に同じミスを繰り返していては周囲からの信頼は得られません。

フィードバックを歓迎する姿勢で好意的に受け取り確実に次に活かしましょう。有用な助言や新たなチャンスはそのような姿勢の人に集まります。

教育をする身となって、助言を直ぐに行動に反映してくれると嬉しく思いますし、優先的にサポートや支援をしたくなります。(過保護にならない程度に)

指摘や要望はメモし、直ぐに次に活かせるようにしましょう。その場でどのように活かすかを考えられると、資料や手順に反映する上で工夫ができ漏れを防げます。

定期的な業務であればルーティンで使用するファイルやフォルダにメモを残しておくのも一手です。

社会的ルールを守る力

次は社会的なルールを守る視点で規律性を鍛える方法を考えてみましょう。社会的なルールと言っても暗黙の了解やルールから明文化された規則から法令まで幅広いす。それぞれどんな点に注意が必要かを考えていきましょう!

TPOをわきまわえて振る舞う

まずはTime(時)、Place(場)、Occasion(場面)についてです。ビジネス・プライベート問わず、場面や相手に応じて服装や言動を適切に切り替えることで、信頼や好感度を高めることができます。TPOを意識した行動は社会人としての基本的な資質です。

第一印象は相手のその後の印象を大きく左右します。初対面では特に服装や敬語や振る舞いに注意しましょう。組織外の人と対応するときは自身はその組織の顔として見られることを意識しましょう。

TPOに沿った服装を選択する方法

①事前にドレスコードを確認する

会議やイベントなどの参加前に、主催者や関係者にドレスコードを確認しましょう。可能であれば過去の写真を参考にすることで大きく外す可能性をほぼ0にできます。

ドレスコードの情報が入手できない場合もあると思います。そのような場合は「フォーマル寄り」を心掛けると無難です。

②基本パターンを決めておく

毎回その時々で0から服装を考えると大きな負担となります。スーツ、ビジネスカジュアル、オフの日の装いなど、自分なりの定番スタイルを用意しておくと慌てず対応できます。

もし自分の手持ちで対応できない場合は急な場面に対応できるように揃えておきましょう。

③ 季節・天候・会場条件も考慮

季節・天候も考慮して過ごしやすい服装を選ぶこともTPOのポイントの1つです。真夏は軽量素材や通気性のある服を選ぶ、雨天なら防水靴を選ぶなど快適でパフォーマンスを発揮できる服装を選択しましょう。

フォーマル=TPOとは限りません。動きやすさを重視した服装を求められる場面も少なからずあります。

作業があるような場面で動きづらい服を着ていくと逆に浮いてしまいますね。

④過剰・不足に注意しバランスを取る

最終的には周囲から浮かないことが基本です。目立ちすぎる柄・アクセサリー、カジュアルすぎるスニーカーやジーンズはNGな場面も多いので注意しましょう。

個性が求められる場面を除いては「清潔感・控えめ・場に馴染む」がキーワードとなります。

TPOに沿ったマナーを身につける

① シーンごとの基本マナーを学ぶ

マナーが求められる代表的な場面は限られます。職場、会食、顧客訪問、冠婚葬祭など、代表的な場面ごとに必要なマナーを事前に学習しておけば慌てることは少なくなります。

現代は情報源も増え、書籍やビジネスマナー講座、ネットの動画教材を活用して、場面別に学ぶことが可能です。

② 良いロールモデルを見つけて真似る

生のお手本ほど参考になるものはありません。職場などはそれぞれで独自のルールがあり、社会の定型的なルールが最適解でない場合もあります。

社内や業界のマナーが行き届いている先輩・上司の言動を観察し、言葉づかいや立ち振る舞いを取り入れてみるのも一手です。

観察の際は「なぜこの人は信頼されているのか?」を意識してみましょう。

先輩によっては慣れ過ぎており、自分に取り入れるのが不適切であったり、そもそも取り入れるべきでない振る舞いである場合があります。正確なマナーとの違いを見極め適切な相手を選びましょう。

③ 振り返りとフィードバックを取り入れる

自分の振る舞いは中々客観的に見れません。

時間を置いたり人の意見を取り入れることで改善ポイントを特定しやすくなります。

マナーのある行動ができたか、場にふさわしかったかを毎日簡単に振り返ったり、信頼できる同僚や先輩に「話し方などで失礼な点はなかったですか?」とフィードバックを求めてみましょう。この際もフィードバックを求める相手は適切に選びましょう。

④ シミュレーションと実践を繰り返す

失敗できない場面では事前にシミュレーションをすることも一手です。頭でわかっていてもすぐにできないのがマナーや振る舞いです。社内研修やロールプレイング、練習会を活用して実践の場を繰り返しましょう。

その際に先輩社員や同僚に協力をしてもらい③のフィードバックを組み合わせるとより効果的です。

以上TPOに沿ったマナーを守るコツを考えてきました。

服装とマナーに関する注意点として、必要以上に厳格であると、個性や柔軟性を損ない本末転倒です。マナーは相手を思いやる「手段」です。形式にとらわれて逆に距離を作らないように注意しましょう。場の文化や雰囲気に合わせるバランス感覚が求められます。

TPOに沿ったコミュニケーションのコツ

また、TPOと聞くと服装やマナーという定型のポイントに意識が向くかもしれません。しかし、実際は笑顔やアイコンタクトを含めたコミュニケーションも重要な要素です。表面をどれだけ取り繕ってもコミュニケーションに不具合があれば相手との距離を縮めることはできません。

TPOを守る目的はあくまで信頼関係の構築です。相手との距離感を縮め、スムーズなコミュニケーションを取るにはどのようなアプローチが必要か、どんなコミュニケーションが適切かを考え柔軟に実践する力も求められます。

① 言葉遣いを状況に応じて切り替える

上司・社外・フォーマルな場では敬語を丁寧に使いましょう。一方で社内のカジュアルな場では適度に崩すことで親しみやすさを表現しましょう。

初対面や年上には丁寧さ重視し、相手が崩してきたら徐々に合わせるのがコツです。

崩しすぎると相手を不快にしてしまう可能性もあります。相手の反応を見ながら徐々に調整しましょう。崩して良いか確信が持てない場合はフォーマルを維持しましょう。

② 聴き手の立場・状況を観察する

相手の状況を鑑みて話し方やタイミングを変えることも大事なマナーです。

具体的には相手が忙しそう、不機嫌、疲れているなどのサインを読み取って話し方・タイミングを調整しましょう。

どうしてもタイミングを調整できない場合は、「緊急で今〇分程お時間を頂けますか?」など、簡潔に理由や必要な時間を添えて丁寧に断りをいれましょう。

相手が忙しそうな時でも伝えるべきことは伝える姿勢も必要です。保留していては問題がどんどん大きくなってしまいます。適切な緊急度の判断が必要となります。

③ 圧や主張が強すぎない言い回しを使う

圧や主張が強い言い回しは相手を不快にさせたりストレスを与えたりします。そのような空気は伝搬して職場の雰囲気の悪化の要因となりかねません。快適なコミュニケーションが交わされる良い環境を形成するためにも普段の言葉遣いは相手に配慮しましょう。

具体的には「〜して下さい」などの命令寄りな一方的な表現ではなく、「〜していただけますか」「〜して頂けると助かります」など、相手の気持ちに配慮した表現に変えましょう。

特にメールやチャットだと文字のみでの表現となると圧が強くなりがちです。メールだと凄い怖い印象であったのに会ったらすごい丁寧な人であったというギャップを経験したこともあります。

一方で控えめすぎて意図が伝わらないのも逆効果です。伝えたい要点は明確にしましょう。

④ 非言語も重要(表情・声のトーン・距離感)

コミュニケーションにおいては表情・声のトーン・距離感を含めた非言語的コミュニケーションも重要です。

基本的には相手と合わせるペーシングが関係性を深めるには有効でしょう。

非言語的コミュニケーションとペーシングについては「傾聴力」の回で詳細に紹介していますのでそちらも是非!

特に緊張していると無表情になりがちです。そうなると、相手との距離が縮まらず、より緊張するという悪循環に陥りかねません。緊張を感じる場面こそ意識的に柔らかさを持つようにしましょう。

公共マナー・エチケットを守る

公共マナーやエチケットは「相手の立場に立った配慮」の積み重ねです。小さな気遣いが職場全体の信頼と生産性向上に繋がるので、円滑なコミュニケーションと職場の信頼関係を築く上でとても重要です。

ここでは特に職場や組織の中という観点で具体的なポイントを見ていきましょう。

オフィス内の共有スペースでのマナー

共有スペースは自分のものではありません。適切な使用が求められ、使用後は必ずきれいに片づけることが基本です。日頃の振る舞いは色んな人が見ています。雑な使い方をしていると知らず知らずのうちに評価を落としかねません。

例えば、会議室・給湯室・休憩スペースは「次に使う人のため」に整えましょう。また、汚れや不備に気づいたら対処するか、手に負えない場合は担当者に連絡しましょう。こまめな取り組みが信頼感アップにも繋がります。

音や声のマナー

オフィスで意外と気になるのが音や声のマナー。仲間内では楽しいおしゃべりでも集中したい人にとっては雑音になりかねません。色んな人が集まるオフィスでは周囲への気遣いが必要です。周囲の喋り声が電話先に伝わりクレームに繋がる可能性もあります。

コミュニケーションの上で雑談は重要な要素ですが、周囲の状況を見て配慮したり声のボリュームを調整しましょう。特に静かな静かなフロアでは「声のボリュームを半分」にする意識を持ちましょう。

雑談が長くなるならカフェスペースに移動したり、ランチ会や飲み会を設けてそこでコミュニケーションを取りましょう。

無意識の独り言やため息も周囲に不快感を与えることがあるので要注意です。ネガティブな発言は空気を悪くし、チームの作業効率を下げることが報告されています。礼節の大切さは下記本でも学べます。

また、パソコンからの音にも注意が必要です。オンライン会議や動画の視聴はヘッドセットやイヤホンを使用しましょう。

社内や組織の中であっても情報によっては機密漏洩になるケースもあります。

デスク周りの整理整頓

デスク周りの整理も大切なマナーです。書類が散らかっているとだらしない印象を周囲に与えてしまいます。それだけでなく書類の紛失というリスクにも繋がります。また、機密情報の保持という規律的観点からも重要なポイントです。

書類はデスク周りに放置せず、必要な書類は鍵付きキャビネットで保管、不要となった書類は速やかにシュレッター等適切な方法で廃棄しましょう。

電子でのやり取りも増え紙での保管が求められることは減っています。本当に必要なものを除きPDF化し、所持書類は最低限としましょう。

PCのファイルも整理整頓することで時間の効率化にも繋がります。

書類を溜めないことや定期的に整理する時間を設けることがポイントです。整理整頓ができる人は仕事の正確性や信頼度も高く見られます。

コミュニケーションのエチケット

日々のあいさつや何気ない声掛けが職場の環境を作ります。直接関係ないメンバーやビルのスタッフさんも対象外ではありません。平等に目を合わせながら明るく挨拶しましょう。

忙しいときほど雑な対応になりがちです。しかし、そういう時こそ丁寧さが信頼に変わります。万が一雑な対応をしてしまったと感じた場合は、当日中にフォローしてわだかまりが残らないようにしましょう。

また、声掛けの際も相手への気遣いが重要です。相手の状況を鑑みて都合のいいタイミングで声を掛けましょう。

ただ忙しい相手に話掛ける必要がある場合もあります。そのような場合は緊急度と必要な時間を伝えた上で時間をもらえるか確認しましょう。

どうしてもその場で時間を貰えない場合は、いつ時間を貰えるかアポイントを確保し、それまでに詳細情報をメールやチャットで送付しておきましょう。

忙しそうな相手でも最低限の挨拶は省略しないように注意です。

電子ツールによるコミュニケーションのマナー

仕事や活動の上で、電子ツールによるコミュニケーションの占める割合が大きくなりました。正しく使いこなすことで業務を効率化できますが、使い方がまずいと問題や信頼感を失う要因となります。

電子ツールの内、メールやチャットの使用頻度が高いと思います。共通して注意したいのが読み手が内容を直ぐ把握できるかです。何が言いたいか分からない内容は読み手にストレスを与えます。

特にどんな対応が必要かを一目でわかるようにしましょう。「要対応」、「確認依頼」などの依頼事項や期限などが直ぐに分かるかがポイントです。メールであれば件名に追記することで一目で判断できるようになります。

メールやチャットは電話や対面と異なり、相手の状況に関わらず情報を送信できるのが強みです。とはいっても、時間帯は意識しましょう。深夜・早朝・休日の連絡は相手へのプレッシャーになります。

文字のみだと冷たい印象になるので言い回しに注意が必要です。また、CCやグループチャットなどで過不足ない相手に情報を共有しているかにも注意です。適切な情報共有が業務効率には欠かせません。

ツールが色々ある分、どれを使えばいいか悩むときもあるかもしれません。基本的には目的と相手の好みが使い分ける際の基準になります。相手の好みが分からない時は直接聞く形で合意を得るのも一手です。

また、チーム内に複数の連絡方法が存在し複雑化している場合は、チームとしてのコミュニケーション方法をルール化して整理することで効率化や悩みの解消に繋がります。

法令順守(社内規程)

次は法令順守という観点で、より明文化された公的なルールに関して考えます。法令順守といっても多様な場面で使用され範囲が広いのでまずは社内規程に絞ります。

社内規程は、会社が独自に決める社内ルールで、企業理念や文書取扱規程、就業規則、そしてハラスメント防止規程などがあります。

社内規程を設定することで社内の秩序を維持したり、業務を効率したり、リスクを防止したりといったメリットが期待できます。会社を守るのみでなく、その社員を守る目的の規定も含まれており、これを守ることで社員は安心かつ効率的に利益を上げることができます。

順守の上で注意が必要なものをピックアップして紹介します。

就業規則の順守

就業規則とは就業時間、休暇、残業、休憩などの労働条件や職場内の規律などについて定めた規則です。社内規定の中でも就業規則は労働基準法により作成が義務付けられており重要度が高い規則です。

悪質な労働環境は品質低下のみでなく、事故という形で被害が拡大するケースもあります。また、労働者の健康被害にも繋がります。企業の法的責任と、従業員の健康と安全を守る上で重要な規則となります。

順守についてはマネジメントとメンバーの視点に分けて深堀します。

マネジメントの視点

マネジメントには部下の状況を管理する義務と責任があります。就業規則から逸脱した指示をするのは言語道断です。

労務リスクという観点も勿論重要ですが、部下の健康とモチベーションを守り、働きやすく生産性が高い職場を維持するためにも、チームの労働状況が適切であるかの管理が重要です。

主に確認と働きかけが必要なのは下記の視点です。確認はシステムのデータが活用できればそちらを中心にしつつ、データで図れない変化や様子を観察するために普段のコミュニケーションも活用しましょう。

- 過剰な残業が無いか確認し、業務配分を見直す

- 有給取得が滞っているメンバーがいないか確認し、体制の見直しや取得を促す

- 過不足含め不適切な勤怠申請が無いかを確認する

残業が常態化すると過剰な残業が発生しやすいです。残業時間無しで帰ったり、休みを適切に取るなどメリハリのある働き方をマネジメント自身が示すことが重要です。

仕事を丸投げにして休みのは反感を買うので、普段のメンバーとの関係性構築、サポート方法、そして仕事の振り方なども大事な要素となります。

勤務時間外の業務連絡は極力避けたり、タスクの優先順位を明確にしたり、無残業デーや有給取得推奨デーを作ったり、発信・管理側として働きやすい環境を作るために取り組める工夫は様々です。

メンバー側の視点

職場の環境はマネージャーのみでなく、メンバーと一体で作りあげるものとなります。

一人一人が自身の影響力も鑑みて責任を持った振る舞いをする必要があります。下記が主に守るべきポイントになります。

- 業務時間・休憩・休日のルールを遵守

- 出退勤時間は即時入力し、忘れず正確に打刻する

- サービス残業をしない・させない

- 有給休暇や休暇の適切な取得、体調不良や事情がある時は上司に速やかに相談する

- 無理な働き方になりそうなら、早めに相談する習慣を持つ 相談・協力の文化を広める

いくら仕事をこなすためとはいえ、サービス残業や規則外の振る舞いを繰り返していては、心身の不調に繋がる恐れがあります。「自己犠牲」が評価されるべき文化ではない点に注意しましょう。

また一人の振る舞いは周囲にも伝搬します。サービス残業をしているメンバーがいれば他もやらなければならない空気が生まれかねません。結果として規則の逸脱が頻発する環境となり、過労リスクやトラブルによりチームの生産性低下にも繋がります。

仮に上司からのプレッシャーがある場合でも、労働規則違反を容認せず、しかるべき窓口に相談しましょう。規則違反の常態化は大きな問題に繋がり、違反の結果に対する責任から会社や社会は守ってくれません。最終的に自身の身を守るという上でも上に流されない対応が求められます。

正直口に言うには安しで、ニュースを見ると困難なケースも少なくないと感じます。その上でも信頼できる相談相手を身近に持つことが大事と感じます。

経費・資産管理のルール順守

会社の資産(経費、備品、予算)の使用と管理でも言うまでもなく規則の順守が必要です。小さいものでも横領罪に該当しますし、虚偽申請は重大な懲戒事由となります。

自分ルールでこれは大丈夫だ、これはばれないだろうという甘い気持ちが悲惨な将来を招きかねません。

決められた手順に従って必ず事前申請・承認を取得し、対応する領収書や明細は正確に管理・提出しましょう。

また、会社や組織の会計・決算情報にも関わりますので経費精算は期限内に完了させることも重要です。

情報セキュリティ・機密保持

こちらもニュースで目にすることが多いポイントです。業務で取り扱う顧客情報、社員情報、業務データなどの保護は会社の信頼性に関わります。

情報漏洩は損害賠償や信用失墜の防止に直結し、次の社会的責任とコンプライアンスという観点でも重要なポイントです。

個人情報保護法、情報管理規定などを正しく理解し適切に情報を取り扱うことは現代の必須スキルといえるでしょう。どのような情報が機密情報に当たるかは業界や会社・組織により細部が異なります。会社・組織からの研修は自分事として受け止めて受講しましょう。

紙資料は最小限として機密情報は不要に持ち出さない、打ち出さないことを徹底しましょう。PC上でもデスクトップに保存しない、暗号化して適切に管理する、社外での作業はVPN経由でネットワークを接続するなど日々留意して作業する必要があります。

外部と情報をやり取りする際は開示できない情報が含まれる恐れがないか作業プロセスを見直しましょう。パスワードやファイル名の工夫、ファイル使いまわしの回避などでリスクを低減できます。

また、外部からの攻撃も宛名を明記してきたり、似たHPやURLを用意したり、手口が巧妙化しています。フィッシングメールなどの最新情報をアップデートし常に警戒しましょう。

最後に基本的に会社の情報は会社の持ち物です。私用PCへの転送や転職時のデータ持ち出しは重大な法令違反となりますので、注意しましょう。

SNSも何気ない投稿から流出の可能性もあるので注意が必要です。

ハラスメント防止

パワハラ、セクハラ、モラハラ、マタハラ等、様々なハラスメント行為が存在します。職場の人権尊重と安全な労働環境を実現するためこれらを防止することが重要です。ハラスメント防止も次の社会的責任とコンプライアンスという観点でも重要なポイントです。

コンプライアンス研修・ハラスメント研修を必ず受講し、自分事として気を付けるポイントを整理しましょう。自分の言動が相手にどう届くかを意識することがポイントです。「冗談」「昔はこれが普通だった」は通用しない点に注意しましょう。

ハラスメントを防止することで、職場の心理的安全性が向上し、離職率の低下やチームの生産性向上に繋がります。結果的に自分自身もハラスメントから守られる環境を作れます。

逆に自身がそのような扱いを受けた際に、対処に悩んだら悩んだらすぐ第三者に相談(人事・総務・社外窓口)しましょう。

また、組織内に限らず、取引間での無茶な要求や不当なクレームによるカスタマーハラスメントも近年注目されています。カスタマーハラスメントを受けた際は立場上対処に悩むと思います。

まずは社内規程か公的なマニュアルを参照し、しかるべき相手や窓口に相談しながらカスタマーハラスメントに該当するかの判断と必要な対応を取りましょう。毅然な対応の連続が環境の改善に繋がります。

法令順守(社会的責任とコンプライアンス)

次はより広い視野で会社や組織に求められる社会的責任とコンプライアンスを考えます。規模が大きいものは一見他人事に感じるかもしれませんが、一人一人の積み重ねがその組織を作りますので、社会的責任とコンプライアンスの理解とそれに沿った行動が全員に必要です。

情報セキュリティとコンプライアンスは先述済みなのでその他の視点で考えます。

公正な取引

公正な取引は、経済活動の健全な発展と消費者の信頼を支える上で重要です。取引の上では独占禁止法、下請法等の遵守が求められます。法令違反は会社の信用を大きく損なう要因となり、未来の取引にも強く影響を与えます。短期的な得に目がくらみ社会的責任を損なわないように注意しましょう。

特に一部に限らず、全メンバーに汎用的に注意が必要なポイントを紹介しますので、ご自身の行動で改善すべき点がないかを照らし合わせながらご覧ください。

① 誤解を招く表現・過大広告の禁止

商品・サービスの性能や効果について誤解を与える表現はNGです。短期的には利益となっても、社会の信用を失い長期的には損となるでしょう。

謳い文句、特に数字が伴う情報に、本当に客観的な根拠があるか、展開の前に注意深く確認しましょう。意図的な切り抜きや都合の悪い情報の隠ぺいにも注意が必要です。

これはCMに限らずパンフレットやSNS発信などのよりカジュアルな発信でも同様です。

誤った、もしくは誤解を招く情報を世界に発信する責任は重いです。

② 無断の情報共有・リークの防止

社内で知り得た価格、取引条件など、機密情報を無関係な人に話さないようにしましょう。取引先や顧客に迷惑が掛かりますし、損害賠償を請求される恐れもあります。

また、情報や時期によってはインサイダー取引の対象となり、相手を犯罪者としてしまう可能性があります。

「オフレコ」、「雑談」でも漏洩リスクがある点に留意し、友人やSNSで取引先の情報などを口外しないようにしましょう。

③接待・贈答のガイドライン遵守

過剰な接待や贈り物は賄賂と見なされる可能性があります。高額なギフトカードや過度な飲食の提供は避けましょう。特に相手が公務員や準公務員の時はよりルールが厳密化されているので注意です。

どんな点が該当するかはガイドラインが展開されています。

・国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ

また、貰ったものは返したくなるのが人の性です。無意識の内に会社より個人の利益を優先する利益相反行為に誘導されかねません。提供を受ける立場となった際も、理由と共にキッパリ断ることが重要です。

過度と判定される基準や必要な対応は組織や業界により異なるため、社内ルールや業界ガイドラインを確認しましょう。

④不公平な対応・取引を避ける

取引先によって対応や条件に偏りがないか注意しましょう。人付き合いが絡むと無意識にも優遇しようという気持ちが浮かびますが、「前からの付き合いだから」、「身内が社員にいるから」という理由で特別扱いするのはNGです。

公正な取引という観点に加え、特別扱いはしばしば会社の利益を損なう可能性があります。このように個人の利益と会社の利益が対立する状態を「利益相反」と呼びます。利益相反に対しても直近問題視の目が厳しくなっています。

取り締まり役が利益相反を犯し会社に不利益な対応となった場合は賠償責任の対象ともなりますし、従業員も会社や社会の不利益に繋がる行為を取らないように注意が必要です。

取引先に関係者がいるなど利益相反に該当しそうな場合は、自ら担当を外れたり、会社で求められるプロセスを踏んだりする必要があります。

従業員視点での利益相反についてはindeedの記事「利益相反とは?その定義、例、回避するためのヒント」が分かりやすくまとまっています。

また、下請け・パートナーへの不当な圧力を掛けないという点にも注意が必要です。納期短縮や無理な値引きを一方的に求めることはNGです。

どうしても委託側の権力が強くなりがちですが、取引間でのカスハラや不当な要求への目がより厳しくなっています。このような行為は独占禁止法や下請け法により明確に禁止されており、対等なパートナーシップを持つことが社会的に求められます。

⑤取引記録を適正に残す

取引の正当性や透明性を担保するには適正な取引記録が必要です。帳簿など適切な方法で適切な保存期間残すようにしましょう。2025年現在、電子帳簿保存法では、法人で基本7年(最長10年)/個人事業主では原則5年(最長7年)の文書の保存が求めらます。

口約束や非公式なやり取りのみでの取引は社会的に求められる義務からの逸脱となりますし、「言った・言わない」のトラブルにも繋がり取引先との信頼関係にも影響します。

以上5つの視点から正当で適切な取引のあり方について考えてきました。細かいルールは業界や会社毎に異なるので、最新の適切な情報を参考にして取り組んでいくことが重要です。

正当な取引については公正取引委員会のホームページが図解付きで分かりやすいので、より詳細に知りたい方はこちらもご参照ください!

その他、環境保護とサステナビリティの遵守も企業や組織に求められる要素です。廃棄物分別の徹底、紙・電力使用量の削減、エコ製品の積極利用、工程における無駄の排除など、出来るところから日々の振る舞いを改善して責任を果たしましょう。

ここまで規律性についてと、鍛えるポイントの内、「人との約束を守る力」、「社会的マナーを守る力」を紹介してきました。

次回は「責任感」と「自分でルールを設定し守る力」と注意点や参考となる書籍を紹介します。自分の力で判断して行動するというより応用的なポイントを扱いますのでお楽しみに!

それではまた次の記事で!