どうもです!

あなたは「社会人基礎力」という言葉を耳にしたことがありますか?これは、経済産業省が提唱する、仕事や社会生活において必要とされる12の能力要素の総称です。特定の職種や業界に依存せず、あらゆる社会人が共通して求められる基本的な力を指しています。つまり、これらの能力を磨くことで、生涯役立つどんな場面でも活躍できる柔軟な土台を築くことができます。

社会人に必要な12個のスキルとは?

社会人に必要な12個のスキルとは? しかし、「12の能力要素」と聞くと、「そんなにたくさんあるの?」と少し尻込みしてしまうかもしれません。でもご安心ください!これらはどれも、日常生活や仕事の中で少し意識するだけで身につけられるスキルです。

このブログでは、それぞれの能力要素が具体的にどんなスキルを指し、どうやって鍛えればいいのかをわかりやすく解説していきます。まずは、今日からできる一歩を一緒に踏み出してみませんか?

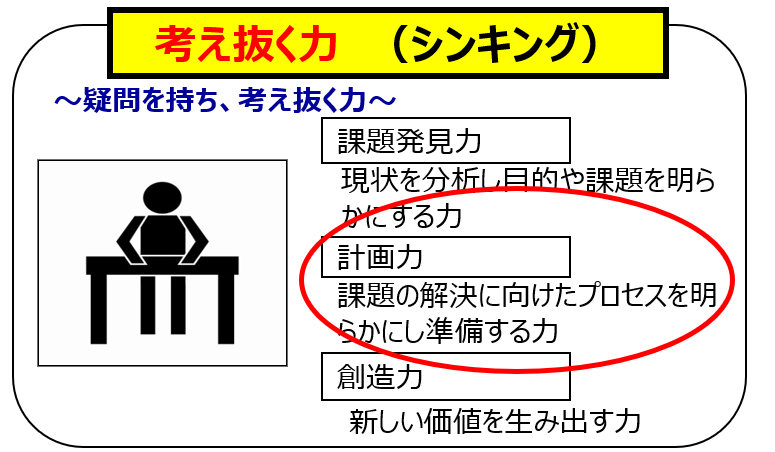

今回は「考え抜く力」に分類されている「計画力」がテーマです!

計画力とは?

計画力とは、課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力と定義されます。つまり、目標を達成するために必要なプロセスを具体的に設計して行動に繋げるスキルを指し、以下の要素が含まれます

- 目標設定力:達成したい目標を明確に定める。そして達成目標、マイルストーン、そして行動目標に落とし込む力。

- スケジューリング力:行動目標をスケジュールに落とし込み、効果的な順序で計画通りに進める力。

- 進捗管理力:計画通りに進んでいるかを確認し、必要に応じて調整する力。

計画力は単にスケジュールを作成するだけの力ではありません。「どうやったら実現可能か」を深く考え、現実的かつ効率的なプランを作成する能力です。このスキルは無駄を減らし、目標達成のスピードを大幅に向上させることができます。

「計画を立てたのに思い通りに進まない……。」「そもそも何から始めていいのかわからない。」――そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

ただやみくもに行動するだけでは、仕事や日常生活で成功を収めることはできません。目標達成までの道筋をしっかりと描く「計画力」が必要不可欠です。また、このスキルは個人のみでなく、チームや組織全体の成果にも大きな影響を与えます。

計画力が持つ力

計画力が求められる場面

あらゆる場面で計画力は役に立ちます。特にその力を発揮する場面として下記をピックアップしました。

- プロジェクトの進行管理

チームでのプロジェクトを成功させるためには、全員が同じ方向へ進む必要があるため、計画力がより求められます。具体的には、最終目標、マイルストーン、タスクを明確にして共有し、状況に応じて進捗を管理・調整する力が求められます。「働きかけ力」や「チームで働く力」を組み合わせることでプロジェクトの成功確率を高められます。 - キャリア形成

将来のキャリアを考える上では、短期的のみでなく長期的な計画も必要です。より充実した人生を過ごすためには、自分の人生に重要なものを特定し、関連する活動に多くの時間を注ぐための計画を描くことが欠かせません。具体的なステップを描ける人は成長スピードが格段に早くなります。 - 趣味、自己啓発

趣味や自己啓発でも計画力は役立ちます。むしろ、ノルマや他人からの管理が無い分、より計画力が求められる対象と言えるでしょう。例えば、勉強の成果をあげるためには、「3カ月で資格取得」のような自主的な目標設定と、目標を達成するための計画設計が必要になります。

組織に属していれば、目標やスケジュールは与えられることが多いかもしれません。しかし、それはあくまで組織のためのものです。自分の人生を充実させるには主体的な人生の計画設計と進捗管理が必要になります。

計画力があることのメリット

最大のメリットは仕事や行動のスピード感が上がることです。

計画力には目標を具体的なタスクに分割してスケジュールに落とし込む力も含まれます。これは、物事を着実に進めるために必要です。また、進捗を管理する力は目標や計画の軌道修正により、目標達成の確率を高めます。

計画力を鍛えることで、目標達成の数と確率という両側面より成果アップに繋がるでしょう。

開始から継続まで長期的に実行力を強化する能力とも言えますね。

また、スケジューリング能力により行動の遅延や無駄な時間を減らすことができます。その結果、振り返ったら何の成果も成長も得られなかったという時間の浪費も減るでしょう。時間を効率的に使えて1日辺りの行動量が増えるので日々の充実感がアップします。

計画力が成長すると、想定外のトラブルの発生を想定した柔軟なスケジューリングや代替案の用意も可能になります。その結果トラブルへの対応能力がの向上もメリットとしてあげられるでしょう。間接的には対応能力の向上により、ストレスの低減効果も期待できます。

計画力がないことによるデメリット

逆に計画力が無いと様々なデメリットが生まれます。

目標達成が困難になる

まず、行動が行き当たりばったりとなるので、目標達成が困難となります。

計画が不十分で目標自体が曖昧であったり、行動と目標がミスマッチであると、どれだけ行動しても成果や成長には繋がりません。進捗管理や振り返りが後手に回ると、問題点に気づくのも遅くなり更に無駄が多くなります。

取り敢えず取り組んでみた目標が、その先に繋がらないという状況が生まれます。自己啓発のために折角取った資格が何にも使えないというのは悲しいですよね・・・。

また、チームでの視点では、曖昧な目標では他の人を巻き込み協力を得るのは難しいです。人を動かすには納得感のある目標や計画の共有が必要です。

無駄な時間が増える

更に、日々の時間の使い方という側面でも、無駄な時間が増えるというデメリットもあります。

例えば、計画が不十分で優先順位が曖昧だと行動は行き当たりとなり、取り組みが非効率になりがちです。また、行動の決定にも時間が掛かります。ひどいと何をしようか考えている内に1日が終わっていたという事態に陥りかねません。無駄をなくし時間を効率的に活用する上で計画力が大事な力となります。

そして、事前準備や予備の時間の設定もできないため、トラブルへの対応が後手となります。トラブル対応に追われると使える時間も減り、更に成果を上げづらくなります。

締め切りやトラブルに追われる日々ではストレスも増えてしまいます。

上記のような状況を回避するためにも、組むべきタスクの明確化とスケジュールへの落とし込み、そしてその進捗の管理に必要な「計画力」が非常に重要になります。

計画力を鍛える方法、実践するために

それでは計画力を鍛えるための方法を考えていきましょう。「計画力」は「目標設定力」、「スケジュール力」、「進捗管理力」の3つに分けられまる。今回はその内「目標設定力」を中心に紹介します。

「スケジュール力」と「進捗管理力」については、「実行力」の回で計画実行力として紹介しています。今回は計画検討の段階で工夫できるコツを追加で紹介していきたいと思います!

PDCAに当てはめると、目標設定力:Plan, スケジュール力:Do, 進捗管理力:Check, Actionが対応するイメージです。

目標設定力:達成すべきゴールを明確にする

計画を立てる上でまず大事になるのはゴールを明確にし、マイルストーンと行動目標に分解することです。その上で、「何を達成したいのか?」を明確にし、具体的な行動に落とし込む目標設定力が必要になります。

目標設定力を鍛えるためには下記のような要素が役に立ちます。

SMARTフレームワークの活用

まず目標設定に必要な要素を網羅するSMARTフレームワークが有名でしょう。

| 項目 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| Specific:具体性 | 明確な目標にする | △仕事の効率を上げる ◎時間当たりの対応件数を1.5倍に向上させる |

| Measuarable:測定可能 | 数値などで達成度を測れるようにする | △売上を上げる ◎3か月で営業成績を20%向上させる |

| Achievable:達成可能 | 現実的に実現可能な目標にする | △来月に顧客数を倍にする ◎3か月で顧客数を1.3倍にする |

| Relevant:関連性がある | 自分の目的や仕事に合った目標にする | △取り敢えずTOEICを受ける ◎海外の顧客との会議のために、毎週英会話教室に通う |

| Time-bound:期限がある | 達成期限を設定する | △いつか痩せる ◎3か月後までに4kg減痩せる |

このフレームワークは最終的な達成目標、途中のマイルストーン、行動目標のすべてに適応可能で、目標を設定する上で非常に強力なフレームワークとなります。

抽象的な目標では実行に移せません。、また、関連性が無ければ取り組みの方向性が間違ってしまいます。そうなるとせっかくの努力が水の泡となってしまいます。

また、このSMARTはこれから紹介するポイントと強い相互強化の関係にあります。SMARTが他のポイントの効果を強化する一方、SMARTを考えるのに役立つポイントもあります。

それではSMART以外のポイントを見ていきましょう!

逆算思考で計画を作る

逆算思考とは

目標までの道筋を考える上で逆算思考が非常に役に立ちます。逆算思考とはどのようなステップが必要かをゴールから考えることを意味します。マイルストーンや行動目標を設定して計画を具体的に立てる上で有用な思考法です。

人は行動をするときにやりたいことや簡単なことから手を出しがちです。その結果、肝心なタスクに手が回らず、頑張りが目標達成に繋がらない事態に陥りかねません。

また、全体像を把握した上で適切な順序を計画することが効率性アップの上で重要です。必要な基礎練習や手続き、資格勉強、アウトプット、事前交渉などを後回しにしていると、それが律速になり目標達成の障壁となります。

モチベーションの維持のためにはある程度やりたいことに手を出すのも必要であり、大事なのはバランスだと思います。例えば楽器を始める時に基礎練習が必要です。しかし、それだけでは退屈で続かない場合もあるでしょう。そのような時はは好きな曲を弾いてみる時間を設定してみるのも一手です。私は基礎練習を疎かにするタイプなのでそれは良くないなと自省しています・・・。

逆算思考のためには明確性と期限が重要

逆算思考をする上で、SMARTの「Specific:明確である」が重要です。目標が明確でないと、どのようにたどり着けばいいのかというロードマップを引けません。

逆に計画段階で逆算思考を取り入れることで、自身の目標の曖昧な部分に気付け、目標の「Specific:明確である」を強化することが可能となります。

更には、「Time-bound:期限がある」にあるように、いつまでに目標を達成したいかを明確にすることが逆算思考をするために重要です。

期間が分かれば、マイルストーンとしてKPIを設定しやすくなります。更には期間ごとに必要な行動目標を効率的な順番で設定することが可能となります。その結果、計画の効率性もあがりますし、進捗管理や振り返りもしやすくなります。

目標における期限設定は実行力の強化にも繋がる

目標によっては、期限を中々決められず、手つかずになっているものもあると思います。

「いつか」と、やる時期を先延ばしになっている夢や目標はありませんか?

しかし、人生がいつまで続くかは誰にも分かりません。最期に後悔を残さないためにも、やりたいことは出来るだけ早めに取り組み始めることを推奨します。

期限がないものについては、取り敢えずの期限を設定することも一手です。実際に取り掛かってみて無理な計画と分かれば、そこから調整可能です。取り敢えずの期限の精度は大きな問題となりません。

人は期限を設定することで、やることの明確化と完了への使命感によりモチベーションがあがりやすくなります。また、実際に取り組みに移せれば経験値が溜まるので、次に立てる目標や計画の具体性と現実性もあがるでしょう。

えいやで取り組む上で重要なのは、開始時点でお金をかけ過ぎないことですね。形から入ることも大事ですが、始める前の情報が少ない情報でお金をかけ過ぎるのはリスキーです、失敗した時に次の挑戦へのモチベーション低下に繋がりかねません。私は小さく始める派です。

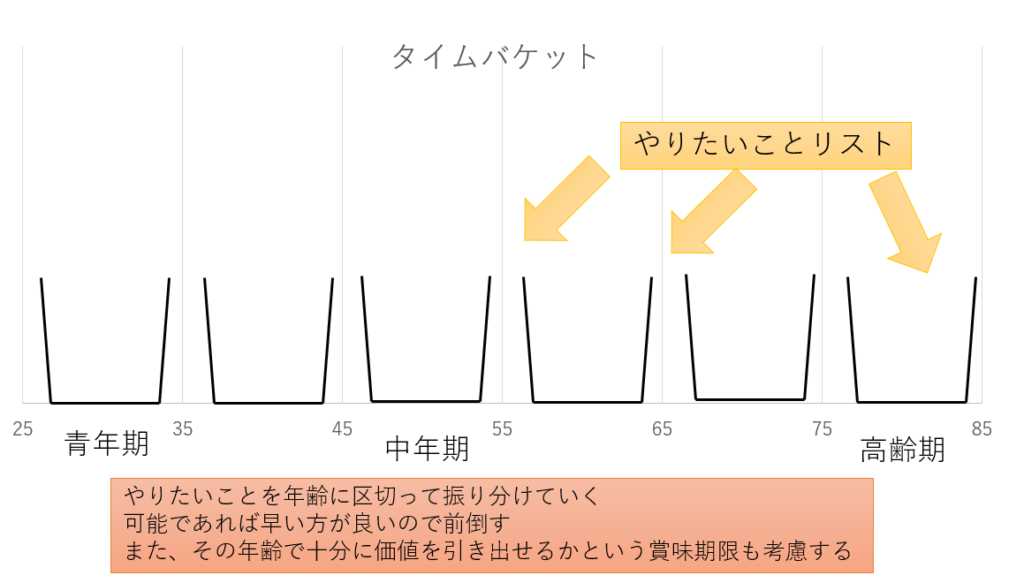

タイムバケットの活用で人生のマイルストーンを計画する

それでも、中々手が付けられない目標がある場合は、ビル・パーキンス氏のDIE WITH ZERO – 人生が豊かになりすぎる究極のルール」(ダイヤモンド社)に関する記事で紹介したタイムバケットを活用してみてはいかがでしょうか?

本書は人生が豊かにするものへお金を使い、貴重な人生を無駄にしないためのルールを学べる一冊となっており、タイムバケットとは、「死ぬまでにやりたいことリスト」を自分の年齢に対し振り分けることを指します。タイムバケットを作ると、人生が無限でないことと、年齢によりやりたいことの賞味期限が失われることを実感できます。

このアプローチはやりたいことリストに達成したい成果や趣味の活動を含めば目標設定という観点でも活用可能と考えます。

人生についてじっくりと長期の視点で考える機会ともなるため、やりたいことの優先度と、いつまでに取り掛からなければいけないかというデッドラインを認識するきっかけにもなるでしょう。

期限が明確になれば、どの時点でどの段階というマイルストーンも設定しやすくなります。そのマイルストーンにあわせて現実的な計画を立てやすくなります。

タスクレベルまで目標を細分化する

目標を細分化するメリット:アプローチの有効性アップ

逆算思考と相性がいいポイントが細分化です。目標が大きすぎるとどこから手をつけていいか考えづらいです。そうなると悩むうちに取り掛かりはどんどん先延ばしになってしまいます。

達成に必要な条件を考え目標を細分化してみましょう。どのような順番で取り掛かればいいか優先順位付をしやすくなります。結果としてマイルストーンや目標達成までの道筋も考えやすくなります。

目標を細分化することで、どのような取り組みが実際に効果があるかを考えやすくなるので、計画の上での「Relevant:関連性がある」を高めることができ、アプローチの有効性アップを期待できます。

複数の要素が絡んだ目標を1つのアプローチで達成しようとすると、中身が抽象的となり効果が分散して薄まってしまいがちです。目標を細分化してシンプル化できれば、必要かつ有効なアプローチを特定しやすくなります。

目標を細分化するメリット:実行力・継続力のアップ

また、目標を達成するには、毎日少しずつでも取り組みを継続することが重要です。毎日取り組みを継続するという観点で、目標をタスクレベルまで十分に細分化することが有用です。日々行動できるレベルまでタスクを細分化することで、実行に移しやすくなります。

例えば「ブログを書く」という大雑把なタスクだと、どこから手をつければいいかを考えるのにも時間が必要で、毎回取り掛かるまでに非効率な時間を要してしまいます。そうなると、多くの時間を取れる日に取り掛かれる機会が限られ、実現のための行動がズルズルと先延ばしになってしまいます。

しかし、これを「テーマ決定」「構成作成」「リサーチ」「執筆」「校正・編集」のように細分化すると、やることが明確になるので直ぐに取り掛かりやすくなります。更に必要な時間の見積もりの精度も上がるのでタスクをスケジュールに落とし込みやすくなり、隙間時間も活用しながら日々の行動量を積み上げやすくなります。

内発的動機に紐づく計画を立てる

ここまでは効率の話を中心にしてきました。少し視点をかえると、計画が本当に自分にとってプラスになるかという精査も重要です。計画が自分にとって本当に大切なものであればあるほど、取り組む上でのモチベーションは上がりますし、目標を達成した時の価値は高まります。

折角計画を立てるのであれば、わくわくした充実感を得られるものにしたいですよね?その上では計画が内発的動機に紐づいているかが重要であると感じています。

内発的動機の判断基準

これまでの経験で内発的動機に絡んでいる判断基準としては下記要素が挙げられると考えています。

- 自身が関心のある問題の解決に繋がる、目標を達成して得られる結果が自分にとっても好ましい

- 取り組みもしくはその結果が、自身にとって大事な人やコミュニティへの貢献に繋がる

- 自己実現や自己表現の機会となる、自身の特徴や得意なスキルを活用できる機会を得られる

- 得られる経験やスキルが今後の自身の目標達成のために必要となる

内発的動機に紐づいた計画は自分事として「Relevant:関連性」の高いものになります。また、内発的動機とどれだけ紐づいているかは、優先順位を考える上で重要度の基準として活用できます。

例え、組織の解題解決などの自分発信でない計画であったとしても、結果か過程のいずれかに内発的動機に繋がる要素があれば、それは自身にとって重要な計画といえ、優先度を上げる基準となるでしょう。また、自分にとって重要なポイントを計画やプロセスに組み込むという強かさもあると良いでしょう。

例えば、自分の能力を発揮するにはどのようなアプローチが可能かであったり、スキルを鍛えるための機会にできないかを考えたりなどです。環境により差はありますが、仕事は必要なポイントさえ押さえて結果に繋がれば、仕事の進め方の自由度は高く、自分にとって充実したものにアレンジできるものも少なくありません。

内発的な動機付けについてもっと詳しく

内発的な動機付けとのその効果(主体性や創造力への影響)については下記の動画があわせて参考になります。

また、取り組みへのモチベーションを上げる最も理想的な状態の一つはその活動自体が目標となるという状態です。具体的にはその活動で多くの幸福感・充実感が得られ、取り組むこと自体が目的となる状態です。

活動自体が目標になるには、過去記事で紹介した高集中状態で充実感を得られるフロー体験や欲求階層説で有名なマスロー氏が提唱する至高経験が得られるかも一つの判断基準になるでしょう。

計画がどうしてもワクワクしたものにならない、立てても実行に移せない(もしくはメンバーが動いてくれない)と悩むときはこれらの要素を散りばめられないか考えてみましょう!

スケジューリング:計画をスムーズに進める

どんなに素晴らしい計画や目標設定をしても、行動に移せなければ意味がありません。計画とタスクをスケジュールに落とし込むコツを考えていきます。

タイムブロッキングを活用する

目標達成のためには、タスクをスケジュールに落とし込み、 効果的な順序で実行して行動目標を達成することが必要です。タスクを確実に実行するためには、 「スケジュールの時間枠をブロック」 して予定を組むと効果的です。

例えば出社前にブログを1日200文字進める。家から帰ったら部屋着に着替えずジョキングに行く、土曜の午前はその週の振り返りをするなどです。

いつ組み込むかが効率的かはその人の習慣やタスクの種類により異なります。

例えば、朝のエネルギーがある時間に取り組みたい人、仕事が終わり家に帰るまでの時間や寝る前の時間の方が時間を確保しやすい人もいるでしょうし、隙間時間で効率的にこなした方がいいもの、まとまった時間でじっくり取り組んだ方がいいもの、とタスクの種類により効率の良い時間は変わるでしょう。

私は夜は直ぐ寝てしまうタイプで、かつ朝の方が集中しやすい環境なので、朝の時間を目標達成に使えるように計画を立てています。逆にブログの最終チェックと文字の装飾は、相対的にエネルギーを必要としない作業なので夜に行っています。

優先順位に基づきスケジューリングする

重要なタスクにどれだけ時間を割けるかが鍵

重要度の高いタスクにどれだけ時間を割けるかが目標への進捗を左右します。優先順位付けが不十分であると、スケジュールへのタスクへの落とし込みがうまくできません。

目標とタスクのそれぞれのレベルでの優先順位付け、さらには自分にとって最も重要なことは何かが定まっていると、何から取り組めばいいかが明確に分かり、大事な活動に十分な時間を割きやすくなります。

また、目標やそれに繋がるタスクをすべてこなすのは現実的でありません。時間は有限ですので、できないものは一旦でもいいので端に置き、優先度の高いものに時間を集約し、「Achievable:達成可能」なスケジュール/行動目標を立てることが、取り組みを目標達成まで継続するために必要となります。

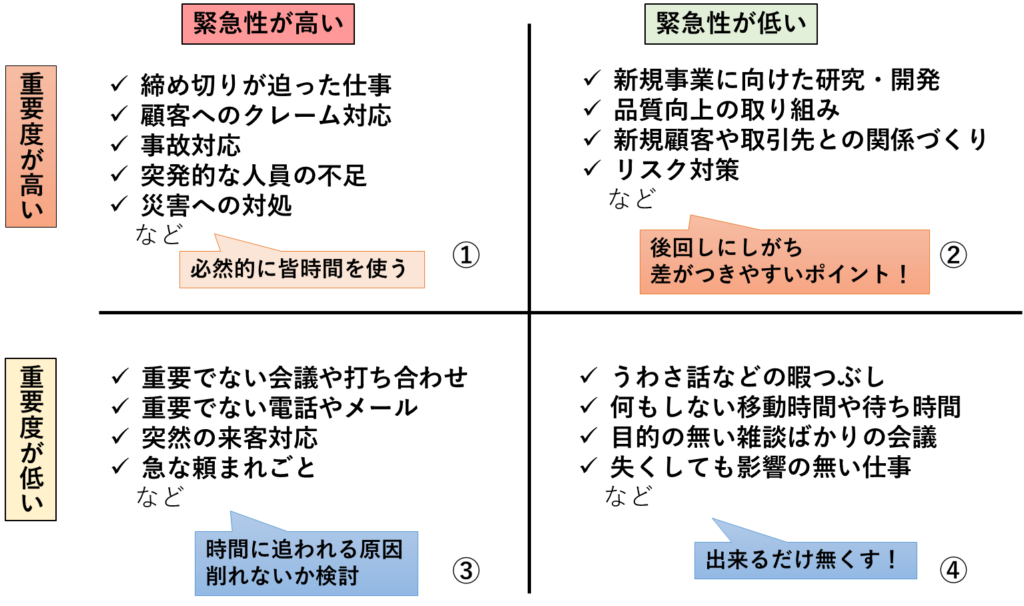

緊急・重要度のマトリックス

優先度といえば、緊急・重要度のマトリックスが有名です。期限が明確な緊急度の高いものは目立つのに対し、緊急ではないタスクは重要なものであっても先延ばししがちです。

そのため、下記の図の②に該当する緊急性が低いが重要度が高いものから優先的にスケジュールに組み込みブロッキングをすることを推奨します。

また、重要度は、緊急度と比較して基準が分かりにくいという悩みもあると思います。

タスクレベルで言えば、目標実現にどれだけ寄与するかというのが重要度を決める判断基準となります。

視覚やスキル、ツールなど、目標実現の上で必須のものもあるでしょう。そのようなものの優先度は必然と高くなります。

また、前述の内発的動機との関連性というのも、重要度の大事な判断基準となるでしょう。内発的動機に紐づいた活動を優先して取り組むことで、継続のモチベーションが湧いてきます。

バッファーの時間を設定する

計画はあくまで計画であり、予定通りに進むとは限りません。むしろ想定外のことが起こらない方が珍しいでしょう。

基本的な一週間のスケジュールとタスクリストを見比べて、どの時間にどのタスクを割り当てれば効率的か考えてブロッキングしましょう。

計画を立てている時は楽しいので、過剰にやることや予定を詰め込んでしまいがちですが、想定外のことが起きると想定し、余裕をもってスケジュールすることを推奨します。

何が起こるかは予想できませんが、何かが起こること自体は想定し、時間に余裕をもって計画を立てることは可能です。社会人1年目のリーダーから「1週間4.5営業日で回せるように」というメッセージは10年たった今でも覚えていますし、有用だったと実感しています。

準備や片付けも含めて少し余裕をもって時間枠を想定しておく、1週間の間にイレギュラー対応のための時間を設定しておくなど、バッファーの時間を設定することで、行動目標を柔軟に達成しやすくなります。

また、無理を感じたら達成目標を含めて柔軟に計画を修正することも重要です。過度に高いハードルを設定すると、達成できない状態に慣れてしまいます。そうすると改善への意欲も失われ、計画を立てた意味が無くなってしまいます。

SMARTの「Achievable:達成可能」の視点です。未達の目標ばかりとなるとモチベーションが低下しますし、向き合うことすら嫌になってしまいます。

進捗管理力:振り返り進捗を評価し修正する

当初の予定通り計画が進むことは稀です。進捗が予定通りあるかを適時確認し、目標達成のために修正することが必要です。

計画段階で振り返りの視点を持つ

計画の段階から振り返りの視点を入れることは非常に重要です。

PDCAでいう、Dの後の計画を考えられていないパターンをよく見ます。振り返りを前提として計画を立てないと、計画通りに進んでいるのか、取り組みに効果があるのかという評価ができません。

そのため、途中での修正ができず成果が上がらなかったり、やりっぱなしとなり中途半端な結果となったり、効果があっても客観的な評価が得にくくなったりしてしまいます。

そのため、SMARTで特に注意が必要と考えるのは「Measurable:測定可能」です。

PDCAのPlanの段階でどのようにCheckをするのかという視点が重要です。計画の段階で評価可能な目標を設定できるかが、進捗管理や計画修正のカギを握ります。

振り返りの指標と時期を設定する

振り返りの指標の設定

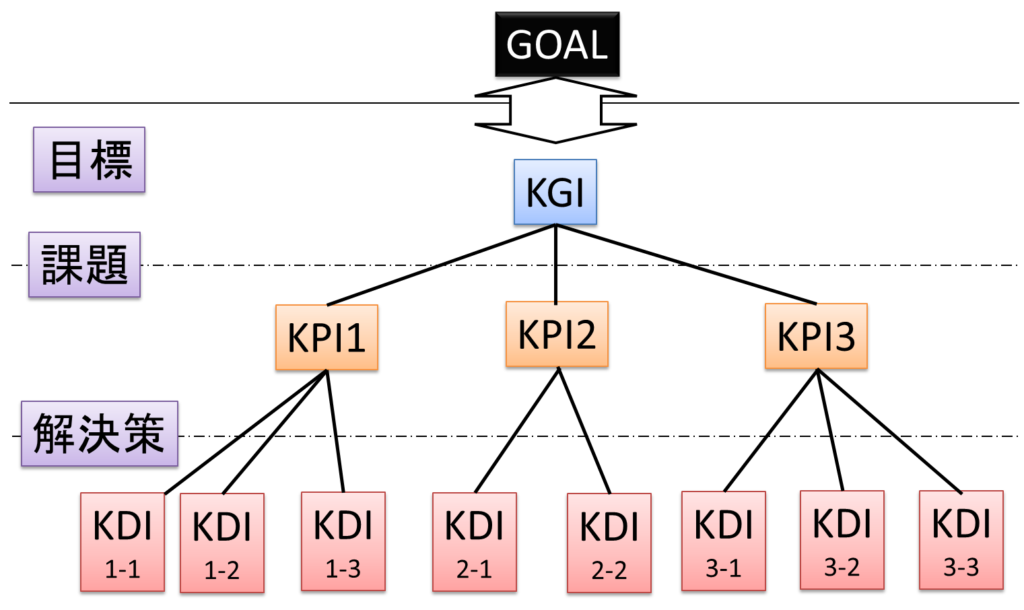

「実行力」の記事でも紹介した通り、目標となるKGI(Key Goal Indicator)、目標達成に必要な要素かつマイルストーンとなるKPI(Key Performance Indicator)に加え、行動目標となるKDI(Key Do Indicator)を設定することで、目標をタスクレベルまで細分化して落とし込むことが可能となります。

それぞれのIndicaterを明確に設定することで、どのような取り組みが必要かを具体的に計画でき、またいつどのような視点で振り返ればいいかの基準をKPIとKDIから得られるので、日々の習慣、計画の妥当性、進捗の評価が可能となります。

また、自分で設定したマイルストーンや行動目標について、どのタイミングで振り返るかも計画に盛り込んでおくとやりっぱなしを回避しやすくなります。

振り返りの頻度の目安

設定した目標により多少前後しますが、下記が振り返りの頻度の目安となります。

- KGI:本格的な検証は月に一回程度

- KPI(マイルストーン、達成目標):対象により調整 (Doの効果の影響のしやすさ(行動による反映のしやすさ)を考慮)

- KDI(行動目標):毎日確認して日々修正、時間を最も費やす必要あり

更に振り返りのポイントをスケジュールにまで落とし込んでおくと漏れが減らせます。例えば、毎日寝る前にKDIを、毎週土曜日9時にKPIの確認をする、第一週の土曜日は本格的な検証をするため長めの時間を取る、などがあげられます。

一方で数値化は一筋縄でいかないというのは、「「課題発見力」の記事でも紹介した通りです。目標を数値化するためのコツをもう一段階深堀してみましょう。

特に人事や教育など、結果が出るまで時間が掛かったり、取り組み以外に複数の要因が結果に絡んだり、取り組みを数字に直接反映しづらい取り組みもあります。測定可能な数値化された目標を設定するのにコツと慣れが必要だなと感じています。

目標を数値化するコツ:定性データの定量化

まず、数値化するためには、取り組みが完了した後の理想の状態をどれだけ具体的にイメージできるかがポイントとなります。

このイメージが具体的であればあるほど、前述の目標の細分化をしやすく、各要素に対して適切な数値化をしやすくなります。逆に数値化が出来ない場合はイメージが抽象的で曖昧な可能性があります。

定性データの定量化

その際、定性的パラメータなど、どうしても数値化しづらい達成目標があるでしょう。そのような場合は達成状況を理解度や達成度、満足度などのランク設定により定義することが解決策になります。ランク付けにより定性的データも5段階評価という形等で定量的データに変換できます。

例えば、教育では参加者の理解度や行動変革に移せた人の割合、サービスでは顧客満足度、労務では削減できる残業時間を目標に採用することで数値化が可能となります。

または、その取り組みをしなかったことによる損失やリスクに着目して達成目標を導き出すこともアプローチの一つです。例えば、取り組みをしないことにより離職率や採用応募者、現場の教育コスト、そして現場の定着率などの悪化が予想される場合、その数値のキープもしくは改善をKPIの選択肢とできます。

新しい計画を立てる時何かを実現したいという目的があるはずですが、その取り組みにより直接得られるものだけではなく、その取り組みが無かった時に失われるものにも視点を向けるイメージです。

以上を踏まえても、どうしてもアイディアが浮かばない時は研究や他の組織がどのような数値をIndicatorに採用しているのか見てみましょう。「巨人の方の上に立つ」ように、関連する論文を検索してみるのも一手です。また、自分の部署に対するサービスを提供する会社がどのような付加価値を謳っているかをHPやIR情報から参考にするのも選択肢となります。

目標を数値化するコツ:達成目標を数値化する上での注意点

数値化をする上で過去の数値も参照できるかも重要なポイントです。過去の数値が利用できれば取り組みによる効果を評価しやすくなります。逆に過去の数値が参照できない場合は、アンケートやテストなどの評価のための方法を考え、取組前に数字を取っておく必要があります。

事前の数字が無いと、適切な評価ができません!また、アンケートを取る場合は主観的なデータとなるので、回答を誘導した設問になっていないか、KGIやKPIに繋がる実用的なパラメータであるかに注意が必要です。

数値設定をする上では、組織全体の最終目標(利益やミッションの達成)に繋がる目標であるかにも注意が必要です。

最初は検証が出来ず仮説として設定せざるを得ない場合もあるでしょう。そのような場合も含め、仮説を仮説のままやりっぱなしないようにしましょう。

達成基準が最終目標と紐づいた「Relevant:関連性がある」な目標であるかの検証が重要です。

目標を数値化するコツ:行動目標に着目する

また、進捗を管理する上では、行動目標に目を向けることも必要です。

達成までの必要な行動や要素を考えその実施度合いを考えることで、実現に繋がる行動の目標を数値化できます。

行動は回数、頻度、時間といった数字と結び付けやすいです。そのため、行動目標は達成目標より数値化しやすいという特徴があります。

設定をしやすい分、意味のない行動を増やして逆効果とならないよう注意が必要です。行動目標が最終的な目標と「Relevant:関連性がある」ものであるかに注視しましょう。また、目標を立てすぎないように「Achievable:達成可能」であるかにも注意です。

上記に注意すれば、行動目標の達成度を達成目標と設定することも選択肢になります。

第2、第3の選択肢も用意しておく

計画はあくまで計画ですので、うまくいかない時もあるでしょう。計画の段階でその想定があると、修正がしやすくなります。

逆に計画をガチガチに固めすぎてしまうと修正の余地が少なくなります。また崩れた時のショックも大きくなるので注意が必要です。

また、目標やアプローチを検討する際は視野を広げて複数の選択肢を用意しましょう。

選択肢が複数あれば、最初の挑戦でうまくいかなかった時に修正しやすくなります。取り組んで初めて分かり得られる情報もあります。その情報を活用すれば残した選択肢への優先順位付けと評価・判断の精度もあがるでしょう。

最初に用意した選択肢に固執せず、取り組みの結果生まれる新しいアイディアや気づきにも目を向けることも大切です。

実践する上での注意点

最後に計画力を発揮する上での注意点もあわせて紹介します。

- 過剰に細かい計画は立てない

細かすぎる計画は、少しの変化で破綻する可能性があります。大枠はしっかり決める一方で、柔軟性を持たせることが重要です。 - 計画倒れを防ぐために小さく始める

完璧な計画にこだわりすぎると、行動が遅れてしまいます。まずは簡単な目標と計画から始め、慣れてきたら徐々に精度を上げていきましょう。 - 自己管理だけに頼りすぎない

進捗管理の責任を自分だけで抱え込む必要はありません。むしろ抱え込みはリスクの元です。チームや上司に計画を共有することで、外部からのフィードバックやサポートを得られます。また、チームに共有することで計画を実行するメンバーの責任感も高まります。また、リマインダーや進捗を数字で測れるツールの積極的な活用も検討しましょう。

終わりに

「計画力」は、目標達成を支える強力なスキルです。このスキルを鍛えれば、あなたの仕事や日常生活はさらに効率的になり、より充実した日々を過ごせるようになるでしょう。

「明日から始められることは何か?」を考え、小さな一歩を踏み出してみませんか?

計画を立てて実行する習慣を身につけることで、人生の質が一段と向上します!

それではまた次の記事で!