どうもです!

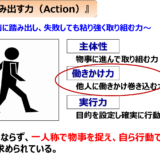

あなたは「社会人基礎力」という言葉を耳にしたことがありますか?これは、経済産業省が提唱する、仕事や社会生活において必要とされる12の能力要素の総称です。特定の職種や業界に依存せず、あらゆる社会人が共通して求められる基本的な力を指しています。つまり、これらの能力を磨くことで、生涯役立つどんな場面でも活躍できる柔軟な土台を築くことができます。

社会人に必要な12個のスキルとは?

社会人に必要な12個のスキルとは? しかし、「12の能力要素」と聞くと、「そんなにたくさんあるの?」と少し尻込みしてしまうかもしれません。でもご安心ください!これらはどれも、日常生活や仕事の中で少し意識するだけで身につけられるスキルです。

このブログでは、それぞれの能力要素が具体的にどんなスキルを指し、どうやって鍛えればいいのかをわかりやすく解説していきます。まずは、今日からできる一歩を一緒に踏み出してみませんか?

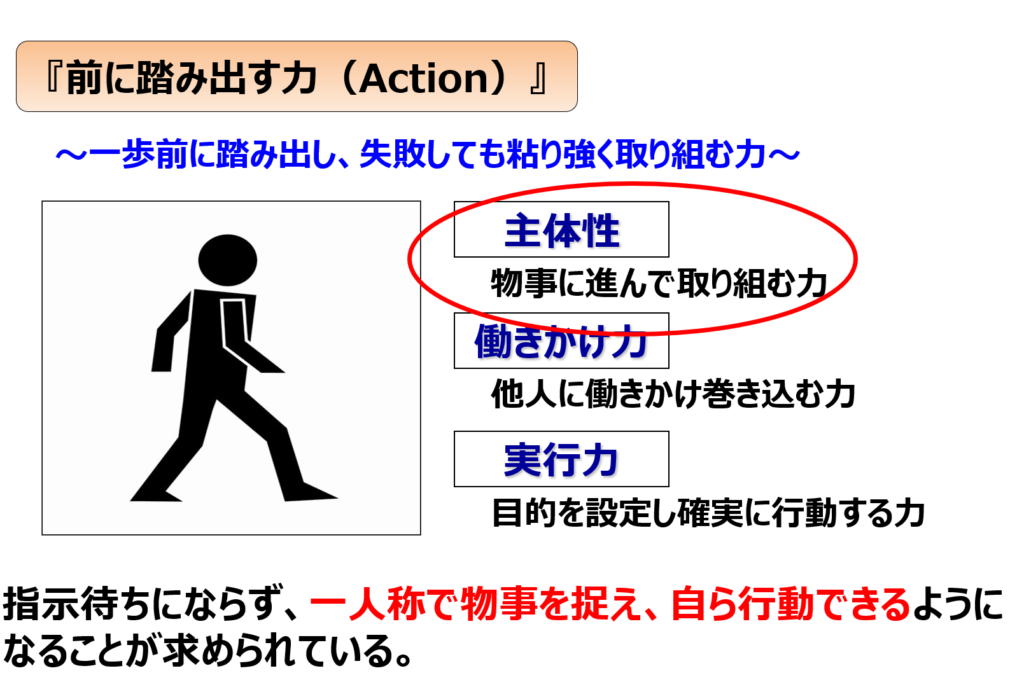

今回は「前に踏み出す力」に分類されている「主体性」がテーマです!

主体性とは?

まず、そもそも主体性とはどのような能力を指すのでしょうか?

経産省では、「主体性:物事に進んで取り組む力」と定義しており、自分の意志で考え、自分で選択し、行動する能力を指します。

社会では与えられる指示を受け身で待つのではなく、状況を判断して自ら動く力が求められます。この能力は、ただ自ら動くことを指すのみでなく、日常の業務の中で課題に気づき、それを解決するための行動を考え選択するという思考的な側面も重要です。

例えば、職場で「何か改善できることはないか?」と考えたり、「こうしたらもっと効率的になるのでは?」と提案する行動は主体性の表れです。もちろん、仕事だけでなく、趣味やプライベートの場でも、自分でやりたいことを計画して実行する力として役立ちます。

主体性の持つ力

主体性が求められる場面

では、主体性はどのような場面で求めらるのでしょうか?主体性はあらゆる環境で求められ、以下のような具体例が挙げられます。

- 職場:新しいプロジェクトで役割分担が決まっていない時に、率先して目標や、課題、必要な行動を提案する。

- チーム活動:課題をメンバーが解決できずに困っているとき、自分から手を挙げて助けに入る。

- 日常生活:家庭で「これが問題だ」と気づいたら、自分から行動を起こして解決に導く。

課題を自主的に自ら見つけ率先して解決に取り組み姿勢は、組織や状況を前向きに改善する存在としてどの場面・コミュニケーション能力でも頼もしい存在として重宝されるでしょう。

主体性によるメリット

主体性は、「特定のリーダーポジションにいる人」に限らず、どのような立場であっても発揮できるスキルです。

むしろ、役割が明確でない若手の時こそ、主体性は新たな挑戦の機会をもたらし、生涯での大きな成長を生みだす要素と言えるでしょう。

「気づいたら動く」この小さな習慣が、主体性を持つ人としての周囲からの信頼と期待感を築き、チャンスを呼び込み自分の可能性の拡大に繋がります。

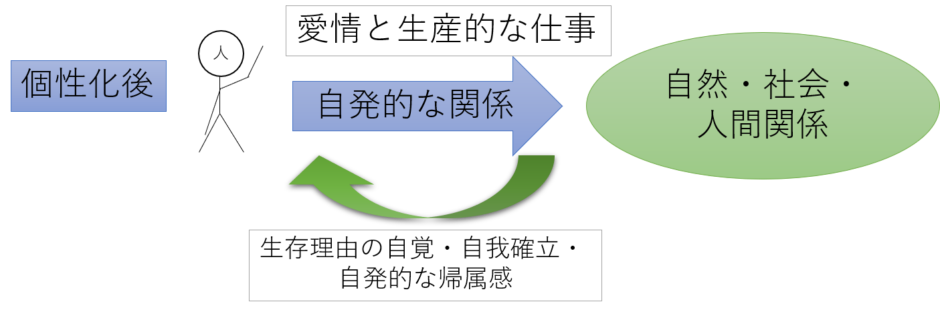

また、主体的な行動は人生の充実感や心理的健康に繋がる要素として心理学者や哲学者にも着目されています。

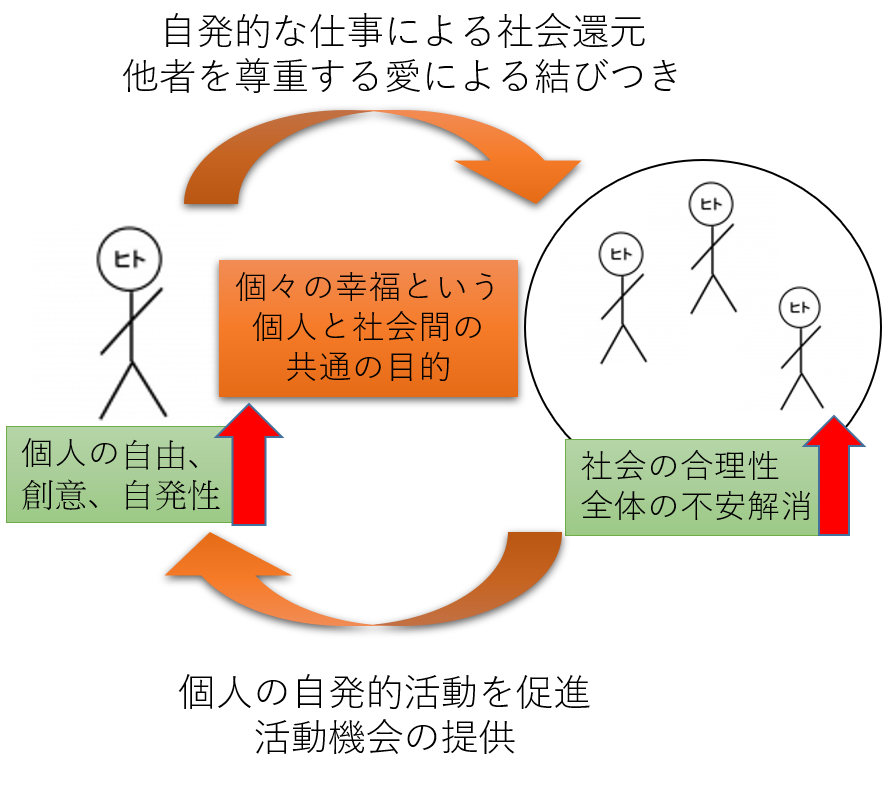

例えば、「自由からの逃走」の著者であるフロム氏は自発性を自我の実現や独創的な思考、そして積極的な自由(個人的健康性に必要とされる外界との自発的な関わり方)の実現に必要なものとし、自発性にもとづく積極的な自由が、自我の弱体化を回避して孤独の恐怖を克服する唯一の道とまで主張します。

「自由からの逃走」を図を交えて整理してみる-読書日記_12

「自由からの逃走」を図を交えて整理してみる-読書日記_12 主体性が無いことによるデメリット

逆に主体性が無い人は、仕事や日常生活において指示待ちの傾向となり、自分で考えて行動する力を欠いてしまいます。この結果、問題解決力や責任感が不足していると見なされる場合があります。

また、自分から意見を発信しないため、職場やチーム内での信頼や存在感が低くなる可能性があります。さらに、受け身の姿勢が長期的に続くと、自分のスキルやキャリア形成において重要な成長の機会を逃す恐れもあります。

そして、多くの研究/調査が主体性(もしくは自立性)と幸福感/満足感の正の相関を報告しており、人生を充実させるための要素の一つとしても重要であることが示唆されています。(フリーで全文読める論文例:中国の労働者における研究, トルコの高齢者における調査結果)

受け身が前提ですと、時間を自分のやりたいように使えるというコントロール感の喪失も懸念されます。他人から与えられた仕事をこなすのみで、そこに主体性が無ければ、自分の人生は自分のためにあるという実感は得にくいでしょう。このような観点でストレスの増加や幸福感の減少というリスクも懸念されます。

主体性が無ければ、周囲の問題を自ら解決することもできず、愚痴や不満ばかりの人生となることも懸念されますね。

実際に鍛える方法、実践するために

課題を探すアンテナを磨く

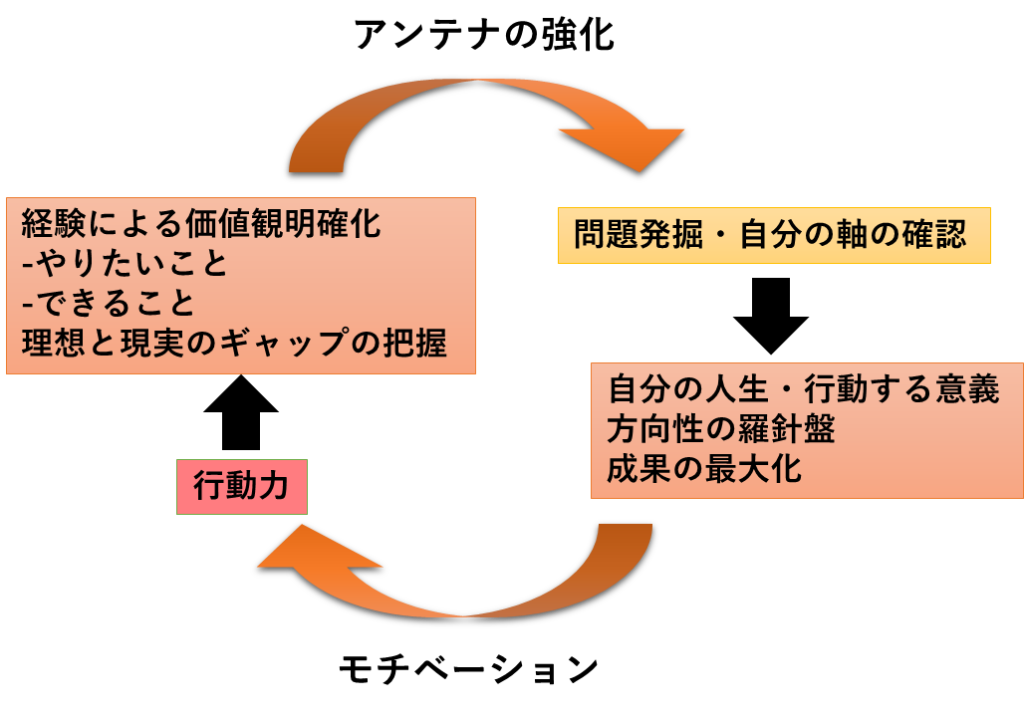

主体性は行動力のみでなく、前段階として「解決すべき課題に気づく」能力も含まれます。

この能力が無ければ、行動は早くても何をすればいいかを自分で考えることが出来ず、指示待ち状態から脱却出来ません。

詳細は「課題発見力」の回で深堀りしますが、主体性のきっかけとなる課題発見のためにはどのようなポイントが重要であるかを考えてみましょう。

理想は何かを考える

まず、課題を見つけるアンテナを強化するのは、「理想は何か」を考える視点です。課題とは現実と理想とのギャップと言い換えることができ、このギャップを見つけるためには理想が何かを考える習慣が必要になります。

たとえば、効率の良い作業、分かりやすいシステム、広く普及したサービスという理想があるからこそ、この作業はもっと効率よくした方がいい、このシステムはもっとわかりやすくする必要がある、このサービスをもっと多くの人に届けたいという改善のための着眼点や動機に繋がります。

逆に理想の想定が無いと、現状何を改善すればいいか、何に取り組めばいいかという課題の発見が困難になります。

また、理想を考えるには、「自分は何をしたいのか」「どんな結果を求めているのか」といった自分の軸をはっきりさせることも重要です。

自分の軸を見つける

自分の内なる動機は何か?

理想を考える上で社会で何が求められるかという外的なニーズを考えることも重要なのですが、同時に自分が何のために力を注ぎたいのかという自身に基づく動機付けも重要となります。

自分の軸が決まっていないと、日常の何に意識を向ければいいかというアンテナも育たたいので課題発見が困難になります。さらには課題を見つけてもそれを解決しようとする動機が生まれず、行動に移すのに時間が掛かります。

自分の軸は主体性の原動力といっても過言ではないでしょう。

軸は経験のなかで見つかる/MCWの輪の活用

しかし、自分の軸を決めることは簡単ではありません。最初から定まってはおらず、経験を重ねる中で徐々に明確になっていくものでしょう。

人生の目的を自分の軸を見つけることだと捉えている人もいると思いますし、人生にはそのような側面もあると感じます。

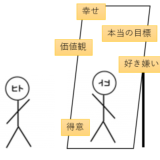

社会的に求められること、自分がやりたいことを考える。そしてその中で自分が何が出来るかを考えることで、どのような方向で主体的な行動を起こせばいいのかの方針が定まります。

この方針を定める上で、3つの観点を同時に満たす活動を探す「MCWの輪」が有名です。

- Must:周囲から求められること:ノルマ・課題、家事・子育て、社会から求められること、収益という対価を得やすい

- Can:自分が得意なこと:労せず出来ること、成果を上げやすいもの、自信があるもの

- Will:自分のやりたいこと:関心を持ち価値を感じること、モチベーションの源泉となる

日々の気づきを行動に移す

次に実際に行動に移すステップを考えてみましょう。折角課題を発見してもそれに取り組まなければ、いつまでたっても成果に結びつきません。

目標を立てる

気づきを行動に移すアプローチとして「目標を立てる」ことがあげられます。目標は自分が何をすればいいかという日常での意思決定の指針となるためです。

目標を設定することは意思決定の指針となるのみでなく、課題をどのように解決すればいいかを考えるきっかけとなることで、具体的に行動に落とし込むためのステップともなります。

逆に目標が無いと何をすればいいかの決断に時間がかかり、行動が受け身になりがちです。

目標が定まることで、何に取り組めばいいかの基準が明確化されます。すると今日何をしようか悩む時間を短縮でき、行動までのハードルが下がります。

短期的な目標でも良いので、小さな達成感を積み重ねることが大切です。達成感の積み重ねは、自分の能力への信頼(自己効力感)を成長させ、主体性の強化に繋がります。

具体的な目標の立て方のポイントは、「計画力」の回で詳細に触れたいと思います。

タスク化とスケジュール化

タスクを行動目標に落とし込みスケジュール化する

スキルを習得する上で障壁となるのが習慣化です。それも行動系の習慣は明確な目標や基準が無いと継続するのは困難です。

その上で役に立つのがタスク化とスケジュール化です。時間の使い方でもったいないのは悩んでいる時間です。また、物事を決めること自体にもエネルギーが必要になります。

目標を折角立てても行動が抽象的であれば毎回行動を考える必要があります。そして毎回悩んでいると、実際の行動に割く時間が無くなってしまいます。

忙しい日常の中では意識しないと考える時間を作ることも困難。主体性獲得にも繋がる自分の目標のための行動はどんどん後回しになってしまうでしょう。

そのため、目標を設定する際は理想の状態(達成目標)のみでなく、日々の行動目標(なにをいつどれくらいの頻度でするか)にまで落とし込むことを推奨します。

「なに(タスク)」を「いつするか(スケジュール)」をある程度決めておくことで、行動に移すまでのハードルを下げられます。

アイディアを円滑に行動に移すには

行動に移す上で有用と感じるコツは、アイディアをスケジュール帳に直ぐ書き込むことです。

やりたいことや新しい挑戦のアイディアは、意外とリラックスしている時に舞い降ります。しかしその思い付きはそのままにしておくと、行動に移せずに忘却されてしまいます。それはもったいないことですよね?

文章を考えるのに適していると言われる「三上(さんじょう)」という言葉も有名ですよね。

私は何か思いついたとき、そのアイディアを翌日か次の営業日の集中できる時間にタスクをスケジューリングして備忘録をつけています。こうすることで折角のアイディアを失うことなく、実際の行動に移せる可能性が高まります。

主体性を伸ばす上で自分のために時間を使う習慣付も重要です。日々重要なことに取り組むためのコツを学ぶ上では、「時間術大全 人生が本当に変わる「87の時間ワザ」」(ジェイク・ナップ、ジョン・ゼラツキー、櫻井祐子訳、ダイヤモンド社)が非常に参考になりましたので気になる方は是非こちらもご覧ください!

「自分の時間を取り戻そう!」-重要なことに取り組むコツ-読書日記1/2

「自分の時間を取り戻そう!」-重要なことに取り組むコツ-読書日記1/2 行動を起こす

次に重要な視点は実際に行動に移す力です。課題を見つけ、目標や計画を立てても、実際に行動しなければ成果は上げられません。

行動と言っても、いきなり大きなことを成し遂げる必要はありません。日常的な小さな行動を積み重ねることで徐々に鍛えられます。例えば、次のような行動を意識するのも有効でしょう。

- 誰かが困っている時に、「それ、手伝います」と一声かける

- 誰も発言しない会議で、勇気を持って意見を言う

- 自分のタスクの進捗状況を上司に報告し、「次にできること」を提案する

- 自分の感じる課題や解決のためのアイディアを周囲と共有する

これらは一歩踏み出す習慣を身につけ、新たなことへの挑戦を切り開く一歩となるでしょう。

特に最後の課題とアイディアの共有は、個人的に最も効果を実感しているアプローチです。応援やアドバイスをもらえたのみでなく、一緒に取り組む仲間が見つかることもありました。

ポイントとして、状況に応じて適切な相手を選ぶのが重要と感じます。挑戦に前向きな人、客観的に助言をくれそうな人などがオススメです。

行動を振り返る

振り返る時間を持つ

行動の積み重ねは主体性を直接鍛える原動力にもなります。また、前述の自分の軸を探す機会ともなります。

理想を描いてみても実際に取り組んでみると思ったような満足感が得られなかったり、逆に充実感を得られるポイントや関心を惹かれる新たな課題などの想定外のポジティブな発見があったりします。そのような活動の中での感情の動きに、自分の価値観を探るヒントが隠れています。

しかし闇雲に行動を繰り返していても次のステップには繋がりません。行動を次の行動への原動力につなげる上で大事なのが振り返る時間を持つことです。

行動を通してどのような感情を得たか、どのような過程・結果に満足感を得られたかを振り返ることで、自分がどのようなことに興味を持ち、何を使命としたいのかという自分の価値観や軸を見つけるきっかけとなります。

また、自分の行動でどのような影響があったかを振り返ることで、次への改善点というステップアップのヒントや自身の存在意義の確認による自信の獲得というメリットも期待できます。

振り返りにより価値観の軸を見つける

つまり、主体性は行動力を増強し自分の価値観を見つける機会を増やすので、それ自体で主体性の成長に繋がることが期待できます。鶏か卵かという話にも近いのですが、好循環が生まれるのです。

ちなみに自分の価値観を見つける活動は仕事に限定されないと考えます。趣味は仕事で経験できない感情や体験を増やし、価値観を見直すきっかけとなります。具体的には過去記事もご参照頂けると嬉しいです!

自分の価値観と向き合ってみる-インプット系の趣味を通して

自分の価値観と向き合ってみる-インプット系の趣味を通して  アウトプット系の趣味でより楽しい毎日へ-5/6:成果物を作ることによる長期的なメリット-自己効力と自分らしさの獲得

アウトプット系の趣味でより楽しい毎日へ-5/6:成果物を作ることによる長期的なメリット-自己効力と自分らしさの獲得 主体性を磨く際の注意点

ここまで主体性の必要性や鍛えるためのアプローチを紹介してきました。一方で主体性を鍛える上での注意点はあるのでしょうか?鍛える上で注意が必要な点と、鍛えるために注意が必要な観点で下記2点を紹介します。

- チームワークも重視する

主体性は周囲とのバランスを取ることが大切です。何でも自分でやろうとすると、周囲への意見の押し付けなどにより反感を買いかねません。また、一人の力には限界があるため、同時に「チームで働く力」も発揮することが重要となります。 - 失敗を恐れない

主体的な行動は時に失敗も招きますが、それを恐れていては成長できません。失敗から学ぶ姿勢を持つことが大切です。

12の能力要素は一つに特化するのではなく、同時に発揮することで成果を最大化できます。得意な要素をより活かす要素もあわせて鍛えることで、自分の価値の最大化に繋がります。

参考となる書籍

「7つの習慣」:スティーブン・R・コヴィー博士

主体性を更に考える上でスティーブン・R・コヴィー博士の「7つの習慣」が参考になります。

「7つの習慣」は最も有名な自己啓発本の一つです。そしてこの第1の法則として紹介されるのが、「主体的である」です。本書で紹介される「主体的である」は刺激と反応という観点をベースとしており、一般的な主体的なイメージとは異なる側面を持ちますが、本書から主体性を鍛える上で有用な視点を得ることができるでしょう。

努力と時間を影響の輪に集中する

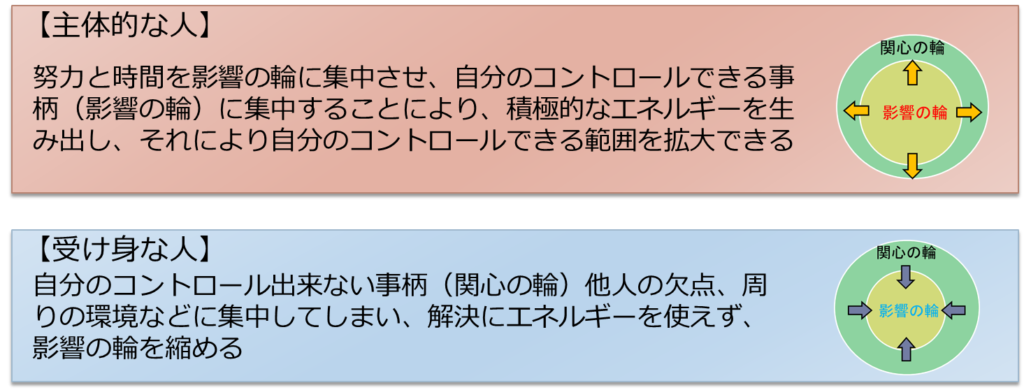

個人的に特に重要と感じるのは、「関心の輪」、「影響の輪」という考え方です。

関心の輪は関心がある範囲、影響の輪は自分の働きかけて影響を与えられる範囲を指します。この内、影響の輪に集中することで、時間やエネルギーを効率的に成果に結びつけられます。

手に負えない問題に頭を使うのは時間の浪費ですし、自身喪失の要因ともなります。目の前の問題に取り組みながら影響の範囲を徐々に拡大していくことが重要です。

一方で、アンテナを広げるという観点では、関心の輪を徐々に広げることも重要です。関心の輪を広げることで視野が広がり主体性を刺激する新たな課題に気づく、もしくは取り組みの中で新たな学びを得る機会が増えるので成長につながります。

影響の輪の意識は時間や労力を集中させる優先順位度付にも非常に役に立つ考え方です。

「選択と集中」は投資のみでなく、人生の軸を決める上にも役立つキーワードだと思います。

「7つの習慣」は、主体性という観点以外でも多様な要素を学ぶ上で非常に参考になります。これから読む方にはイメージをつけやすいマンガ版もあるのでそちらもオススメです!

おわりに

主体性は、自分の人生やキャリアを充実させるために欠かせないスキルです。最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ実践を積み重ねることで、確実に身にきます。

「まずは何か一歩を踏み出してみよう!」という気持ちを持って、今日から主体性を育む行動を始めてみませんか?あなたの人生はあなた自身のものです!

それではまた次の記事で!