どうもです!これまで整理してきた社会人基礎力の12個の各スキルに対し、より確実に鍛えるための日々の行動リストを紹介しています。

スキルを身につける上で必要な要素を抽出し、それぞれに対してどのような行動がレベルアップに繋がるかをリスト化して考えていきます。

行動リストが日常の中で具体的に行動に移す上での皆様の助けとなりましたら幸いです!

行動リストを全て実施するのは非現実的です。特に取り組むべきポイントを絞り、確実に日々の行動に移しましょう!慣れにもよりますが、個人的には特に重要と感じた3つに絞るのがオススメです。

今回のテーマは課題発見力です!

課題発見力とは?

課題発見力とは、物事の状況やデータを分析し、問題点や課題を見つける力を指します。この能力は、問題解決力とは異なり、「解決すべき本当の問題を発見する力」にフォーカスします。

新たな挑戦や課題の解決により日々の生活過ごしやすくなったり、付加価値が生まれ成果も上がったり、人生の充実に繋がります。

その上でどのような取り組みをするかを決めるきっかけとなるのが課題発見力です。

より大きな成果を上げるには、解決すべき本当の問題に時間を割くことが重要です。そのためには課題発見力が欠かせません。

また、主体性や実行力の基盤となる重要なスキルです。課題発見力についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください!

課題発見力を鍛えるために必要な要素と行動リスト

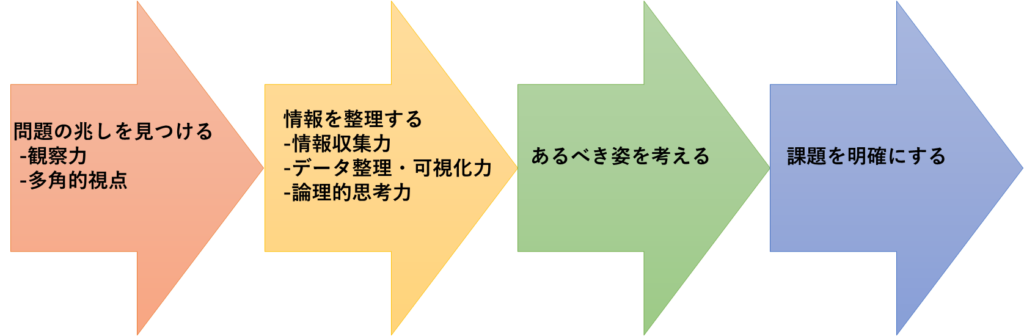

課題発見は「問題の兆しを見つける」→「情報を整理する」→「あるべき姿を考える」→「課題を明確にする」というステップに分類できます。この大枠に沿い、その中の重要な要素にも着目しながら行動リストを紹介していきます!

1. 問題の兆しを見つける:観察力・多角的視点

課題を見つける上で、その兆しに気付く観察力・多角的視点を磨くことが第一歩となります。情報が限定的では視野が狭まり課題に気付けません。

また、情報があってもアンテナが錆びていては宝の持ち腐れです。そこから何をするべきか観察して気づく力が必要になります。

情報を広く集め、そしてそこから気づきを得る力を伸ばすために役立つ推奨行動を紹介します!

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 小さな違和感を見逃さない | 業務トラブルの兆候を早期発見 | ・特に観察するべき対象を決める ・毎日1つ気づきを得る | ・トラブル発生件数を前年比50%削減 ・業務の効率改善10%アップ |

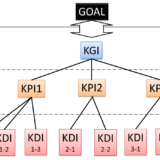

| KPIや数値をグラフ化して傾向を把握する | 変化を客観的に把握する | ・定量化できる目標(KPI)を設定する ・週1回データを可視化、進捗により対策を検討する | ・半年でKPIの達成率を20%向上 ・定期的な可視化と対策検討を3か月以上継続 |

| 作業手順を図示して抜け漏れを確認する、プロセスに分けて改善点を探す | ミスを未然に防ぐ、改善点を見つけやすくする | ・業務フローを図解で確認 ・改善点を毎月1つ以上見つける | ・ルーティン業務の80%以上を図示する。 ・半年で改善点を6個以上特定 |

| 情報の幅を広げる | 新たな視点でより本質的な課題に気づきやすくする | ・週に1回意識的に異なる行動パターンを組み入れる ・月に2回以上他業界/部門の情報を入手して整理 | 半年で他業界/部門から得られた気づきが6個以上 |

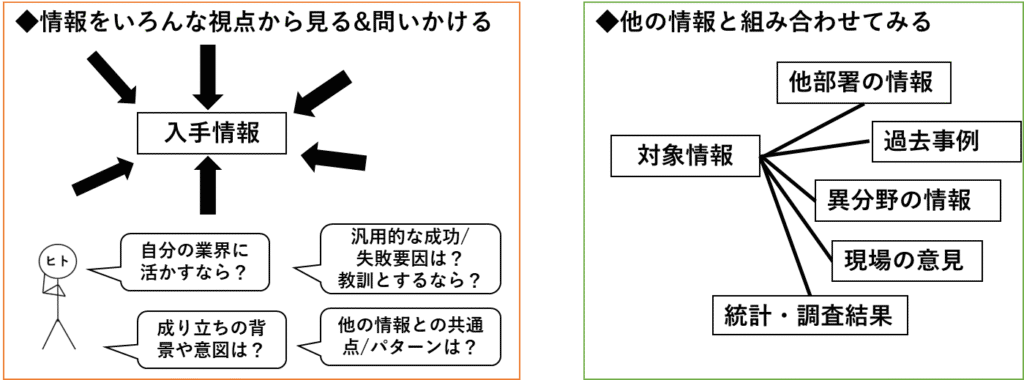

| 色んな視点から問いかけ、他の情報と組み合わせる | 異なる視点で情報を捉えて新しい気づきを得る | ・週に1回入手した情報に問いかけをし自分事に結びつけ課題を1つ以上見つける。 ・他の情報との組み合わせで新しい気づきを毎月1つ以上得る | ・半年で気づきを20個以上リスト化する ・得られた気づきを活かし半年で3個以上課題を発見する |

人は慣れやすいので意識をしないと観察力は鈍りがちです。1週間で気づきが1つもなければ危険信号、というように基準を設けておくのが観察力を磨くのに有用です。

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| メンバーの表情や発言の変化を観察する | 心理的リスクを早期に察知する | 毎日1人に声かけを行い観察 | 離職率を20%改善 |

| メンバーと積極的に情報交換する | 現場の異変やリスクに早期に気付く、メンバーの観察力アップ | ・毎週全員に状況変化やリスクが無いか問いかける ・情報共有の重要性と期待することを毎月メンバーに説明 | 半年後に報連相が自主的になされる関係性を構築 |

| 議事録やタスク進捗を見える化する | チーム課題を明確にする | 週次でタスク進捗表を更新 | ・課題検知スピードを前年比2倍 ・半年で進捗達成率20%アップ |

| 業界や社会の変化を調査し共有する | 外部環境の兆しを把握する | ・毎週1つ業界ニュースを共有 ・ニュースの影響も共有orメンバーに問いかけ | 変化対応力を高め新規施策数を年間3件創出 |

| 週次で課題の兆しをチームに共有する | チーム全員の課題感を高める | ミーティングで必ず1つ課題兆候を提示 | メンバーからの自主的改善提案を前年比30%増加 |

複数の視点の活用

状況を適切に把握し、問題の兆候を見つける際に複数の視点の活用が重要です。その一例として活用されるのが下記の「○○の目」です。立場や役割によって活かしやすい目が変わるので、自分一人で網羅しようとするのではなく、異なる立場の人と情報交換をすることも大事です。

- 鳥の目:俯瞰する視点。全体を見通して戦略を立てるために必要。経営者やリーダーが考えることが多い。

- 虫の目:物事を深く知る視点。現場や専門知識を分解して詳細に把握。現場職や専門職が情報を持っていることが多い。

- 魚の目:物事の流れを見る視点。過去 → 現在 → 未来へと流れる時間の経過を捉える。経営者やリーダーが考えることが多い。一方で経験や情報へのアンテナにより時制に対する強さが変わる。

- コウモリの視点:逆の立場で物事を見る視点。顧客や取引先の視点でニーズを捉える。前提を疑うなど意識的に考え方を変えたり、インタビューなど自分達の枠を超えた情報収集などが必要。

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 練習や活動を動画・数値で記録する | 成長を客観的に測定する | 毎回の練習を動画・メモで記録 | 技能を1年で30%向上 |

| 失敗事例を振り返りパターン化する | ミスを繰り返さない、練習の効率化 | 練習後に必ず3行日記を書く | ミス率を半年で20%低下 |

| 他者のやり方を参考に多角的に観察する | 新しい技術を習得する | 週1回他者の動画や記事を学ぶ | 新しい技術を年3つ習得 |

| 成果やミスを見える化する | 成長を可視化してモチベーションを保つ | 月1回グラフやチャートを作成 | 成長実感を定量化し継続率を90%以上に維持 |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 体調や気分の小さな変化に気づく | 家族の健康を守る | 1日1回家族の様子を観察メモ | 体調不良の早期対応率を80%以上に改善 |

| 支出や生活習慣を数値化・可視化する | 家計と生活の安定を図る | 月1回家計や生活習慣をグラフ化 | 家計の黒字率を年間90%以上に維持 |

| 会話や行動を観察して次の行動に活かす | 家族との信頼関係を深める | 毎日「今日はどうだった?」と質問 | ・家族満足度を年5%以上向上 ・情報交換の時間を半年間で20%向上 |

2.問題の兆しを見つける:観察をストックし活かす

観察により得た気づきをそのままにしていては課題の特定には繋がりません。その後情報を整理するためにも気づきをストックしておくことが必要です。そしてそのストックを活かすための習慣付も鍵となります。

ストックし活用する上で役立つつポイントを整理します!

①仕事、③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| メモ、ストック方法を検討 | 自分に合ったメモの方法を確立する | ・日々の気づきをメモする ・毎週振り返り、より効率の良い方法が無いか検討する | ・3か月でメモの方法、ルールを確立 ・メモの活用率20%アップ |

| メモを振り返る | メモを活用する習慣を作る | ・1週間に一度メモを振り返る。 ・メモから今後の業務に活かせるポイントを毎週1個以上抽出する | ・半年でメモを振り返る時間を30%アップもしくは毎週確保 ・半年でメモを活かした改善案を15個以上提案or実践 |

| 成果と行動の関連を記録しパターンを探す | 成果の再現性を高める | 毎日1つ成功行動をメモ | 成功行動をもとに標準化ルールを年2件策定 |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| チームの進行状況を視覚化し停滞要因を明確化 | 生産性を改善する | ・毎週/月状況をメンバーと共有 ・メンバーの反応や取り組みを確認 | ・遅延要因を半年で50%削減 ・半年でメンバーの80%以上から自主的な提案 |

| アクションリストを整理する | 会議の生産性アップ | ・アクションリストを毎会議に設定する ・次の会議までにアクションアイテムまでの進捗状況を確認・フォローする | アクションアイテムの達成率95%以上 |

| メンバーの気づきや提案を整理 | メンバーの意見を反映、モチベーションアップ | ・1on1や日常会話で出たメンバーの意見や提案を整理&フォロー | ・半年でメンバーからの提案数20%増加 ・意見や提案の放置0(採用するか、採用しない場合理由や条件を説明する) |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 家族が口にした要望を必ずメモに残す | 小さな願いを忘れず大切にする | 1日1回家族の発言を記録 | 半年で100件以上の要望ストック |

| 定期的に家族会議で要望リストを確認する | 家族の期待と認識を合わせる | ・月1回リストを共有 ・優先度付けをし重要なイベントは予定をブロックする | 家族の満足度を前年比20%向上 |

3.情報を整理する:情報・データを整理、可視化する

問題の兆しとなる情報や気づきが得られたら、次は分析のために情報を整理する必要があります。ここで適切に情報を整理できると根拠と説得力が増し、その後の意思決定や実践が円滑に進みます。

どのようなアプローチがあるかを見ていきましょう!

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 業務データをフォーマットに沿って/因数分解して整理 | 情報を誰でも理解できる状態にする | ・重要な目標に繋がるデータを把握、共有する ・上記データを収集、評価する仕組みを作る | ・3か月で重要項目を評価できる仕組みを構築 ・半年で対象項目を20%以上改善 |

| 重要項目を数字化 | 進捗や達成率を評価、確認可能な状況にする | ・週1回、進捗や達成度をグラフ化し共有 ・重要項目を「5段階評価」のラベリング等、評価可能にする方法を検討する | ・半年で重要項目の評価体系を確立 ・プロジェクト成功率/重要項目の達成率を20%向上 |

| 指数の変化を分析し、行動目標を設定する | 改善点を見える化する | ・月1回、指標の変化を分析 ・各指標への改善のための行動目標を設定 | ・半年で行動目標達成率80%以上 ・年間で業務効率を10%改善 |

| 過去データを蓄積し、前年比や平均値の推移を因数分解して比較 | 傾向を把握しやすくする | 月末に必ず前年同月と比較、対策が必要な点を早期に特定 | 早期対策による半年間の目標達成率20%アップ |

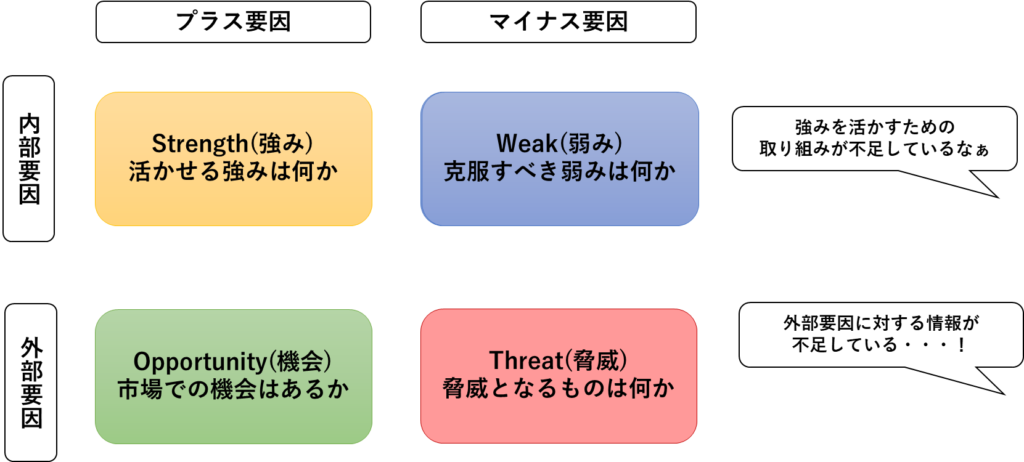

| フローチャート/フレームワークを活用する | 抜け漏れを回避して網羅的に情報を整理する | ・2週に1度新しい業務をフローチャートに整理する ・1カ月に1回フレームワークを活用し情報を整理する習慣を付ける | ・基本的業務の80%をフローチャート化する ・1年間でフレームワークの使用方法をマスターする ・半年で改善点の提案を5回以上 |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| チーム成果を一覧化して整理 | メンバーに達成感を与える | ・タスク完了数や報告回数などメンバーに対する行動目標を設定 ・毎週、行動・達成目標の成果を共有資料にまとめる | ・1年でチームの目標達成速度10%向上 ・半年でメンバーのモチベーション15%向上 |

| KPIを可視化し、達成率や進捗率を因数分解してグラフ化 | 成果と課題を共有する | ・月1回、KPIをグラフ化して報告 ・課題をメンバーと協議し対策を決定する | チームの目標達成率80%以上を維持 |

| 個々の進捗を見える化し、遅延件数や進行中案件数を「5段階評価」でラベリング | サポートの必要性を早期発見 | 週1回進捗一覧を更新 | チーム全員の遅延案件をゼロに |

| 可視化データをもとに会議を進行 | 議論を効率化 | 会議で必ず1つグラフを使用 | 会議時間を20%削減 |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 練習が必要なポイントを体系的に整理 | 着実にレベルアップする | ・必要なスキルをロジックツリーに整理 ・毎月練習が必要なポイントを特定し計画を立てる | 半年でスキルアップを実感できる項目を4個以上 |

| 行動量を定量的に確保する | 優先度を上げて時間を確保する | ・行動目標を設定する ・毎週達成状況を振り返る | 3か月で行動目標の達成率90%以上 |

| 計画の進捗を評価 | 進捗状況を確認し、モチベーションを高める | 1か月ごとに計画の進捗や成果を振り返り | 1年間の目標の達成率80%以上 |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 家計簿を整理し、支出総額や項目比率を因数分解して記録 | 支出を把握し無駄を減らす | ・毎日支出をアプリに入力 ・対応が必要なポイントを特定する | 年間支出を10%削減 |

| 家族の予定をカレンダーに可視化 | スケジュールの重複を防ぐ | 予定が決まったら即時入力 | ・家族の予定調整ミスゼロを実現 ・優先的なイベントの実行/参加率100% |

| 家族の希望や要望をリスト化 | 家庭の計画に反映 | 週1回、要望をメモ整理 | 年4回、家族の希望を反映したイベント実施 |

4.情報を整理する:論理的思考力

情報を整理する上では論理的思考力が重要となります。課題発見力において論理的思考力とは何が課題の本質であるかを見抜く力です。

論理的思考力があることで、因果関係や相関関係等の原因と影響、結果の関係を適切に分析出来たり、解決が必要な真の課題の特定が可能になります。

また、仮説思考が身に付くことで、思考の客観性を高め、意思決定の精度の向上にも繋がります。

日々どのように取り組めば論理的思考力がスキルアップするのか考えてみましょう!

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 課題を「原因・影響・解決策」に分解して整理 | 複雑な問題を明確にする | ・毎回の業務課題を3要素で記録 ・原因に対して5Whysなど深堀して真の課題を特定する | ・半年で提案する解決策の実効性を80%以上に高める |

| 原因を深掘りして真の課題を特定する | 表面的な対処を避け、再発を防ぐ本質原因に到達する | ・主要インシデントは発生24時間以内に「5 Whys」を実施 ・根本原因仮説を週1件以上記録 | ・再発防止策の再発防止率90%以上 ・半年で真の課題の特定率を75%以上 ・根本原因に紐づく対策の実行率80%以上 |

| 事実と推測を区別する | 判断の質を上げ、手戻りを減らす | ・報告・提案は全主張に事実/推測ラベルを付与し区別 ・事実の90%以上にには出典リンクや根拠データを付ける | 6か月で誤認識による追加工数を20%以上削減 |

| 事象の関係性を正確に把握する(相関・因果) | 誤った因果推論を避け、効果の高い打ち手を選ぶ | ・相関を見つけたら時間順序・第三要因・逆因果をチェックリストで確認 ・月1件はA/Bや前後比較の簡易検証を設計・実施 | ・1年で因果確認済みの施策比率60%以上 ・施策の成功率15%以上アップ* |

| 仮説を立ててデータで検証 | 思考の客観性を高める、検証可能な仮説を設定することで試行錯誤に一貫性を持たせる | ・調査や取り組みの前に仮説を設定しているか確認 ・月1回、仮説の妥当性を検証する | 年間で仮説の妥当性を70%以上に |

| 図やフローで説明を整理 | 情報を整理&説明の分かりやすさを向上 | 週1回、業務報告を図解で実施 | 会議での説明理解度をアンケートで80%以上に |

| 結論から説明する練習 | 情報を論理的に整理する習慣付をする | 報告・連絡時に「結論→根拠」の順で伝える | ・半年で報告時間を20%削減 ・報告相手が1度で納得する割合を30%向上 |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| チーム課題を因果関係で整理 | 問題の本質を特定する | 会議で課題を「原因と結果」で図示 | 半年で解決に至る課題率を20%増加 |

| 事象の関係性を正確に把握する(相関・因果関係など) | 誤解のない判断を促し、効果的な施策を実施する | ・議題にデータがある場合は「相関か因果か」を必ず確認 ・関係性の検証が可能なように計画を立てる | ・1年で因果確認済み施策の割合を70%以上に引き上げ、施策の成功率を15%アップ |

| 事実と推測を区別する | 議論をクリアにし、意思決定の質を高める | 発言・提案に対し、必ず「これは事実か/推測か」問いかけチーム全体で情報の質を高める | ・3か月でチーム全体で事実と推測を区別する習慣付 ・誤認識によるエラーを50%以上削減 |

| 原因を深掘りして真の課題を特定する | チームの課題解決を本質的に導き、成果を最大化する | 主要トラブル発生時はチームで原因分析セッション(5 Whys)を週1回以上実施し、共有資料に記録 | ・6か月で同種課題の再発件数を30%削減 ・根本原因を基にした改善施策の定着率80%以上 |

| 仮説を設定してから議論・計画を進める | チームの思考を整理し、無駄のない検討を進める | 新規施策や課題検討の際、必ず仮説を明文化(「〜だから〇〇が起きている」)してから議論を始める | ・6か月で主要会議の仮説提示率を90%以上 ・半年で実施した施策の仮説検証可能率を70%以上 |

| 設定した仮説を小さく検証する仕組みを持つ | 大きな失敗を防ぎ、改善サイクルを早める | ・新施策は必ず小規模テスト(PoCやA/B)を月1回以上実施し、数値で効果検証する ・取組後に振り返りを行う、KPT法等でメンバーの意見も集める | ・1年で施策の有効性検証率を80%以上に引き上げ ・無駄施策を30%以上削減 |

| 意思決定の根拠を数値で説明 | 合意形成を円滑にし納得感を持って実行に移す | 重要決定は数値根拠を添えて提示 | 1年で意思決定の納得度を90%以上に |

| メンバーの意見を論理構造に整理 | 誰の意見も活かせる形にする | 会議で出た意見をロジックツリーに整理 | 半年で会議後のアクション率を70%以上に |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 趣味の上達課題を分解 | 趣味の上達課題を分解 | ・週1回は趣味に関する改善点を3つ以上記録 ・練習ごとに1つ課題を分解して記録 | 半年で達成した課題を10件以上に |

| 成果や失敗を仮説立てて振り返り | 次の行動改善につなげる | ・月1回、試した方法を検証 ・毎回成功要因と失敗要因を1つ以上メモ | ・1年で成功率を20%向上 ・1年で成功再現率を20%向上 |

| 成果を数値で評価(例:タイム・回数) | 成長を客観的に実感 | ・活動ごとに成果を記録 ・成果の方向性を自分の軸と比較 | ・1年で初期値より20%成長 ・自分との軸との合致確認を毎月実施 |

| 他者に成果を説明 | 表現力も同時に磨く | 月1回、趣味仲間に成果を共有 | 半年で説明の理解度アンケート80%以上に |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 家族の要望を因果関係で整理 | 計画に反映しやすくする | 要望を「目的→手段」でメモ | 半年で反映率を80%以上に |

| 家計の支出理由を分析 | 無駄を特定しやすくする | 支出ごとに理由を簡単に記録 | 1年で不要支出を10%削減 |

| 家庭内の課題を仮説検証 | 解決への納得感を高める | 月1回、課題解決方法を試す | ・1年で初期値より20%成長 年4件の家庭課題を解決 |

5.あるべき姿を考える:理想や付加価値を考える

情報を整理できたらいよいよ実行の方向性を考えるステップです。課題とは、理想と現実のギャップです。そのため、目の前の情報を分析するのみでは不十分です。社会のニーズを考え、どのようにあるべきか理想の姿を考える能力も必要となります。

また、課題というのはマイナス状態から通常状態に復旧するという類のもののみではありません。未来や環境変化を見据えて現状や停滞を打破するための前向きで未来志向の課題も存在します。

現状に満足せず、未来に向けて青写真を描くステップで課題発見力がより求められます。そのような未来志向の視点も含め、あるべき姿を考えるための推奨行動を整理します!

①仕事、③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 顧客視点で理想的な成果を描く | 本質的なニーズに応え、価値を高める | ・プロジェクト開始時に「顧客が理想とする状態3点以上言語化 ・2か月に1回、理想に対する進捗状況と設定した理想が妥当であるか検証 | 6か月で顧客満足度アンケート15%以上アップ |

| 現状にとらわれず改善アイデアを出す | 革新的な付加価値を創出する | 毎週1回、現状を前提にしない改善案を1つ提案 | 1年で新規改善施策採用数5件以上 |

| 成果物に+αの付加価値を加える | 期待を超える成果を提供する | 定期レビューで「期待以上の要素」を1つ加える工夫を検討 | 1年で付加価値提案数10件以上 |

| 将来の業界動向を意識する | 中長期的に競争力を保つ | 月1回は業界ニュースを共有し未来視点の改善点を1つ提示 | 1年で未来志向施策の提案数5件以上 |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| チームの理想像を提示する | メンバーの方向性を統一する | 月1回の会議で「目指す理想像」を言語化し共有 | 6か月で顧客満足度アンケート15%以上アップ |

| 個々の強みを活かした付加価値を描く | チーム力を最大化する | 1on1でメンバーの強みを1つ以上記録し活用(機会や情報提供) | 1年で強み活用率70%以上 |

| 理想と現状のギャップを明確化する | 課題発見につなげる | 四半期ごとに理想と現状の差をチームで整理 | 1年でギャップ解消率50%以上 |

| ビジョンを数値指標に落とし込む | 実行可能な理想実現を目指す、日々意識すべき行動・取り組みを明確化する | チーム目標にビジョン由来のKPIを設定 | 1年でKPI達成率15%アップ |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 趣味を通じた理想体験を描く | 趣味を通じた理想体験を描く | 活動開始前に「今日得たい理想体験」を1つ書き出す | 6か月で理想体験記録数20件以上 |

| 作品や成果に付加価値を加える | 自己表現の幅を広げる | 作品完成時にオリジナル要素を最低1つ追加 | 1年で付加価値要素を含む成果10件以上 |

| 新しいスタイルや手法を試す | 想像力を広げる | 月1回は未経験の手法や道具を試す | 1年で新手法チャレンジ回数12件以上 |

| 仲間に理想像を共有する | 新しい刺激を得る | 月1回は仲間に理想とするイメージを発表 | 1年で仲間から得た改善アイデア10件以上 |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 家族の「理想の暮らし」を話し合う | 共通の方向性をつくる | 月1回家族全員で理想の暮らしを共有 | 1年で合意形成率90%以上 |

| 家庭に+αの付加価値を加える習慣を持つ | 日常生活の満足度を高める | 毎週小さな工夫(感謝の一言、楽しみ追加)を実行 | 6か月で家族満足度アンケート20%アップ |

| 将来の家族イベントや夢を計画する | 未来への期待を共有する | 四半期ごとに家族でイベント・旅行の計画を1つ設定 | 1年でイベント実現率70%以上 |

| 家族一人ひとりの理想を尊重する | 個人の幸福を支える | 家族会議で全員の理想を1つ以上発表 | 1年で理想反映率80%以上 |

6.課題を明確にする力:課題設定力

あるべき姿を考えたら、次はどこに向かうべきか課題を設定しましょう!課題の設定がそのプロジェクトの質を決めると言っても過言ではありません。

適切な課題を設定することで、目的が明確化し、メンバーの中で進む方向が統一かできるのでチーム力向上にも繋がります。

逆に課題設定がイマイチでは、どれだけアイディアや技術があっても迷走に陥りがちです。

適切な課題を設定するためのステップを見ていきましょう!

①仕事、③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 課題を具体的に言語化する | 取り組みの方向性を明確化し、推進力を生む | ・現在の課題を1文で表現 ・全ての取り組みに対して何が課題かを具体的に言語化する | 6か月で課題の言語化精度80%以上 |

| 関係者の意見を収集する | 多角的な視点で課題を捉える | 3名以上の意見をヒアリング | 1年で課題特定の納得度80%以上 |

| データを基に課題を確認する | 感覚や思い込みを排除する | ・課題検討時に数値データを必ず1つ以上確認 ・課題検討時は毎回事実と推測を区別する | 1年でデータに基づく課題設定率70%以上 |

| 解決策の評価・優先順位付けを行う | リソースを効率的に活用する | ・毎回の課題に対し評価基準を3つ以上設定 ・毎月現在の取り組みの優先順位を設定する、必要に応じて基準を見直す | 1年で施策実行効率+20% |

| 「誰が・何を・いつまでに」を自分に設定する | 行動に具体性を持たせる | 自分に課題を割り振り、期限を決める(例:週3回提案、練習) | 1年後に期限設定した目標達成率を80%以上 |

| 短期課題と長期課題を切り分ける | 優先順位を明確にする | 毎回の課題設定で短期/長期に分類 | 1年で課題解決スピード20%アップ |

| 課題を「原因・影響・理想」で整理する | 改善点を理解しやすくする | 小さな課題から1つずつクリアする | 1年で趣味の習熟度を段階的に向上 |

| 仮説立てを習慣化する | 課題解決の精度を高める | 毎日の取り組みで仮説メモを1つ残す | ・半年で仮説検証数10件以上 ・取り組みの中で適切な課題を設定した割合を75%以上 |

| 仮説を検証する | 課題の妥当性を確かめる | 四半期ごとに立てた仮説の検証会を実施 | 1年で検証結果を業務改善に10件以上反映 |

課題設定の上では主体性も重要になります。毎日1つは+αのことに取り組もうと目標を立てると、何に取り組むべきかという課題設定が習慣化します。

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 外部の知見を取り入れる | 新しい観点で課題を捉える | 月1回業界や他社の事例を調査・共有 | 1年で新しい課題発見数10件以上 |

| 短期、中長期的な課題を設定しメンバーに周知する | チームの方向性を定める、中長期的な課題にも取り組みプロジェクトの成功確率を上げる | ・毎月、優先して解決すべき課題を明示する ・中長期的な課題を設定、解決に向けてスケジュールを立てメンバーと共有する | ・解決した課題が毎月3個以上 ・半年間でチームメンバーの中長期的な課題の認識率90%以上 ・1年間で中長期的な課題の解決率80%以上 |

| メンバーに課題の仮説を立てさせる | 自律的な思考力を育てチームの課題設定力を底上げする | ・会議で各自が解決策への仮説を1つ提示 ・仮説の立て方について勉強会を開催する | 1年でメンバー発案課題の実行率50%以上 |

| 定期的に課題を振り返る | 課題の陳腐化を防ぐ | ・四半期ごとに既存課題がまだ有効か確認 ・仮説や効果を検証可能なようにしてから課題に取り組む | ・1年で無駄な課題50%削減 ・設定した課題の検証可能率80%以上 |

| ステークホルダーの期待を収集・調整する | 毎月現在の取り組みの優先順位を設定する、必要に応じて基準を見直す | 月1回関係部署や顧客にヒアリングを実施 | 1年で利害関係者満足度20%改善 |

| 「解決しない課題」を決定する | 全てに手を出さず、取り組むべき課題を明確化する | 課題整理時に「やらない課題リスト」を毎回作成 | 1年で優先課題達成率30%アップ |

| 社会・業界のトレンドを課題に反映する | 組織の方向性を外部環境に適応させる | 半期ごとに業界レポートを課題に落とし込む | 1年で未来志向の課題設定数5件以上 |

| メンバーの価値観や強みを活かす課題を選ぶ | チームのモチベーション、付加価値を高める課題を設定する | 1on1で強みを1つ以上課題とリンク | 1年でメンバーの課題貢献率80%以上 |

| 課題を一文でシンプルに表現する | チーム全員に直感的に伝わるようにする | 課題を20字以内の一文でまとめる | 6か月でメンバー理解度90%以上 |

| 課題を「誰が・何を・いつまでに」の形式で定義する | 曖昧さを排除する | 設定時に担当者・対象・期限を明示 | 1年で未達・誤解による課題失敗ゼロ |

| 課題を可視化ツールで共有する | 共通認識を持ちやすくする | ホワイトボードやタスク管理ツールに課題を必ず掲示 | 1年で課題共有率100% |

| 課題を「原因・影響・理想像」で構造化する | 論点を整理しやすくする | ・重要課題は原因・影響・理想の3点で説明 ・理想については数値化する | 1年で課題解決スピード20%アップ |

| 課題の優先度を「緊急度×重要度」で示す | 効率的に行動を促す | 各課題をマトリクスで分類して共有 | 1年で高優先課題の達成率+30% |

課題設定は非常に重要なポイントなので、課題の設定、調整&優先順位付、伝えた方という複数のアプローチでの推奨行動を紹介します!すべて同時に取り組むと中途半端になるので、これまで同様特に大事と思ったポイントに絞って挑戦しましょう!

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 家族それぞれの課題を聞き取る | 相互理解を深める | 週末に家族1人ずつの困りごとを共有 | 1年で課題共有率90%以上 |

| 家庭内の習慣を振り返る | 問題の根を探る | 月1回生活習慣を見直す時間を持つ | 1年で習慣改善数10件以上 |

| 優先課題を紙に見える化する | 共通の認識による協力姿勢を持つ | 家族会議で課題をホワイトボードに書き出す | 1年で課題解決率30%アップ |

終わりに

課題発見力は、あなたのビジネススキルを一段階上げるだけでなく、問題を根本から解決する力を養います。日々の観察や実践を通じて、少しずつ鍛えていくことが大切です。

「まず何が問題なのか?」を考える習慣をつけることで、あなたの周りにあるチャンスや改善点が驚くほど増えていきます。

さっそく今日から、自分の課題発見力を磨く第一歩を始めてみませんか?

また、課題発見力を磨く上では、疑問を持ち問いかける質問力も大事なポイントとなります。「問題の兆しを見つける」→「情報を整理する」→「あるべき姿を考える」→「課題を明確にする」のそれぞれのステップで役に立つ質問をこちらの記事(質問力の章)で紹介しているので、これらも普段の行動に組み込むことで課題発見力の更なる強化を目指しましょう!

それではまた次の記事で!