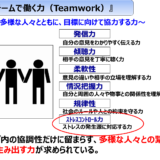

どうもです!経済産業省が提唱する、「社会人基礎力」のうち前回より「規律性」を扱っています。今回は鍛え方の内、「責任感」と「自分でルールを設定し守る力」がテーマです!

「規律性」とは、社会のルールや人との約束を守る力を指します。規律性が高い人は、ルールや約束を守るので周囲から信頼される存在となります。周囲からの信頼はやりたいことを実現する上で大きな原動力となります。

本記事では、「規律性」がどのようなスキルを指すのか、どのような場面で必要とされるのか、またどのように鍛えればよいのかを詳しく解説します。

規律性を鍛えるための方法

規律性と聞くと、「性格による影響も大きいのでは?」と感じるかもしれません。しかし日々の取り組みにより確実に鍛えることができます。

人との約束を守る力、社会的マナーを守る力、責任感、自らルールを設定し守る力に分類してアプローチを考えています。前回は「人との約束を守る力」、「社会的マナーを守る力」を紹介し、今回は「責任感」と「自分でルールを設定し守る力」がテーマになります。

また、規律性を鍛えるための行動リストを整理しています。ルールや約束を守り周囲の信頼を勝ちとる力をより鍛えたいなと感じた方は是非こちらの記事もご参照ください!

責任感

責任感とは、自分に与えられた役割や業務を「自分事」として最後までやり遂げる姿勢です。自分が何をすべきかを考えそれを遂行する責任感が規律性の発揮には欠かせません。

責任感が無い人はルールや期限を軽視し自分勝手に振る舞います。規律性が伴わない行動はチーム全体の秩序を乱す原因となりますし、周囲からの信頼も得られません。

また、責任感が無いとトラブルやミスへ適切な対応を取らず放置・隠ぺいされやすくなります。早期対応ができなければプロジェクトの遅延や品質低下を招くリスクが高まります。

さらに責任感の欠如は主体性の低下も意味します。自分で何をするべきか考える意識がなく受け身となるためです。最低限のことしかやらず周囲からの信頼もないため成長や挑戦の機会は限られ、持続的な成長は困難となります。

以上の理由より、責任感は品質や期限を守るのに加え自身の行動の幅を広げたり、チームの秩序を維持して周囲から信頼を得るために必要な要素となります。

自分の役割を全うする意識

責任感の内、最も重要なのは自分の役割を全うする意識です。このままでは抽象的なので複数の段階に視点を分けてみましょう。

与えられた役割をこなす

まずは自分の与えられた役割が何かを理解し、責任をもってそれを完遂する姿勢が求められます。

ポイントは依頼を受けた際から始まっています。コミュニケーションで認識にはズレが意外とあるものです。依頼を受けた際はただ内容を聞く・読むのみでなく、内容を要約・復唱して理解があっているかを相手に確認しましょう。

担当業務・ゴール・納期を明確化し、行動計画に落とし込みましょう。また計画を立てた段階でも上長やチームメンバーと共有して見落としや問題が無いか確認しましょう。

特に初期で認識をすり合わせておけば、エラーがあっても影響を最小限にできます。また、計画などの複雑な情報は口頭のみでなく、できれば表やガントチャートなどで視覚化すると円滑な共有が可能です。

確認をするのは大事ですが判断や品質の担保を相手任せにしないように注意しましょう。

そして役割をこなす上で、分からないことや懸念点を主体的に質問することが重要です。早めの疑問解消が作業の効率化や後のリスクの軽減に繋がります。

私自身気になる点をそのままにして後々後悔した経験は1度や2度ではありません。モヤモヤした点をそのままにせず明文化して整理して、速やかに解消することは柔軟性の強化にも繋がり持続的な成長にも必要な姿勢です。

自分で必要なことを考え主体的に動く

与えられた役割をこなすことは重要ですが、それだけでは不十分です。与えられた役割をこなしているだけでは成果や成長は限定されます。

次のステップとして、必要なことがないかを自分で考え主体的に動くことが求められます。

どうすればこの業務・作業の品質・スピードが上がるか、どんな品質が求められているかを考えることが第一歩となります。

そのためには、目の前の業務や作業の内容のみでなく、その目的や背景を深掘りして考えたり、全体の作業工程や関連部署との連携方法などに視野を広げてみたりする姿勢が重要となります。

また、作業が終わったらそこで完了ではなく、今後のことを考える姿勢も責任感の成長に繋がります。

例えば、振り返りで手順やシステムの改善案を検討したり、気づいたポイントをナレッジ化して周囲に共有することがあげられます。

主体的に提案する姿勢は高く評価され、周囲からの信頼も厚くなるでしょう。

「主体性」を伸ばしたい方は「主体性」の回も是非ご参照ください!

チームの成功に向けて貢献する

また、視野をより拡大してチームの成功に向けて貢献することも重要です。与えられた役割をこなしてもチームが目標を達成できなければ意味がありません。チームの一員である以上、そのチームの目標達成に対して責任は発生します。

特に日本で主流のメンバーシップ型の企業ではより明確にこの責任を求められます。

自分の役割やこれまでの取り組みを超えて、自分が出来ることが無いかを考え生み出する姿勢がチームへの責任を果たす上で重要です。このような姿勢は前回紹介した期待を超えて周囲の信頼を獲得する上でも役立ちます。

忙しそうなメンバーがいれば、「手伝えることはありませんか?」と声を掛けたり、共有会や共有用チャットを設定し進捗や情報を共有したり課題を相談できる場を作り協力体制を築くことなどがあげられます。

また、自分の成果や言動がチームにどう影響するかを常に考え、目標設定の際に自分の目標をチームの成果に紐づいているか、他に出来ることは無いかを考えましょう。チームの問題点・改善点が無いかを考える時間を定期的に設定したり、チームメンバーとのコミュニケーションで困っていることを見つける姿勢も重要です。

責任感を発揮する上での注意点

規律性の発揮に必要な責任感ですが、取り組む上での注意点もあります。

まず責任感の強さより一人で抱え込まないことです。責任感が強すぎると視野が狭くなったり、一度受けた仕事を手放すことに強い抵抗を覚えたりします。

しかし、問題を抱え込むことは負の影響を拡大し、対処を困難にしチームのリスクを増やします。更にはメンタルへの影響も懸念されます。

あなたのためにもとチームのためにも早めの相談や情報共有により、悩みや仕事を抱え込まないようにしましょう。

また、自分の役割を超えて動く際は主体性と独断は別物であることに注意です。行動には基本リスクがつきものです。信頼できる相手やしかるべき意思決定者に確認を取りましょう。関係するメンバーとのコンセンサスを取るのも重要です。

また、サポートや提案が本当に相手のためになるかという視点も重要です。相手の背景や気持ちを無視した独りよがりの行動は逆に相手からの印象を損ねる原因となります。

例え善意であっても、サポートが相手の成長を妨げたり、プライドを損ねたりします。

チームの問題を改善するための提案時も複数の視点での検討が必要です。例えば、長期的な視点でリスクや変更のための降雨数を上回る恩恵があるかを検討する必要があります。

プロジェクトの時期や状況か、チームメンバーの性格や傾向、作業の複雑さや求められる品質などにより最善策は変わります。自分のやり方や考えを押し付けないように注意しましょう。

ミス・トラブルの報告と対応

最後に責任感がある人に共通する特徴であるミス・トラブルへの適切な報告と対応を紹介します。責任感を持つ人は、問題が発生した際に隠しません。責任感を持って早期に事実を共有し、被害拡大を防ぎます。

ここで、ただ事実を報告して決断を相手に委ねるので不十分です。「どう対応するか」を主体的に考え伝える姿勢が周囲からの信頼を高めます。

また、報告しても言い訳ばかりだと相手の印象を損ねます。相手が知りたいのは本当の原因と今後どう対応するかです。

ミスは隠すほどリスクを増やします。一方で迅速な報告・対応をする人が最終的には信頼を獲得します。。

自らルールを設定し守る力

規律性を発揮する上で自らルールを設定し守る力も大事な要素です。答えが単一でない現実世界では自分で判断し自律的に行動する姿勢も求められます。

その上で求められることを自分の頭で理解し、自分の行動・ルールに落とし込み、実践により習慣化しつつ、状況にあわせて柔軟に取り組む力が必要になります。

ルールや指示を順守することは重要です。しかし、言葉通りに動くだけの受け身では状況の変化に対応できなくなります。緊急時に必要な対応が取れなかったり、形骸化したルールの元で非効率な運用が継続したり様々な弊害が懸念されます。

自分で考えて必要な行動を臨機応変に取り組むために、自らルールを設定し守る力の鍛え方も考えてみましょう!

ステップ ①:自分に求められること・役割を把握する

自律的な行動の前提として、業界の基準や就業規則など「自分が属する組織・職種におけるルールや責任」を正確に理解することが必要です。

基準が明確になることで、自分の行動の正当性や優先順位が判断しやすくなります。逆にこの理解が曖昧であると、ルールを知っていても行動に移せません。

具体的には 業務マニュアル、社内規程、関連法令やガイドラインを精査し、不明点は上司や担当部署に確認しましょう。一人で読んでいても理解には限界があります。経験がある人に聞くことの積み重ねが、実務や背景を踏まえたより本質的な理解に繋がります。

また、これらの基準は定期的にアップデートされます。そのため、「読み返す習慣」を持つことも大事ですし、更新へのアンテナを張ることも重要です。更新情報に関するトレーニングは欠かさず出席し、自分の行動にどう落とし込むかを考えましょう。

基礎理解がしっかりしていると、どれが自分に関連する改訂かも判断できます。すると、適切な取捨選択もできるので時間の効率化にも繋がります。

そして、対応に不明点があった時に基本に立ち返ることも重要です。「みんながやっているから大丈夫」といった慣習に流されず、正式な文書・大本の規制に基づいた判断をしましょう。

前回の「人との約束を守る力」、「社会的マナーを守る力」や前述の責任感で紹介したポイントも自分に求められることを把握する上で役に立ちます。

ステップ②:ルールを自分事に落とし込む

公的ルールを文面通り「守るべき義務」としてみていると柔軟に行動に移せません。自分の目的や役割に紐付けて解釈することで、自律的な行動がしやすくなります。

具体的にどのような行動、振る舞いが求められるかまでシミュレーションしながら学習することで、自分の行動変革に繋げたり、解決すべき疑問点を明文化できます。

また、ルールの背景にある意図や目的もあわせて理解することが重要です。「なぜ守らなければいけないのか?」、「守らないとどのような影響が出るか?」まで理解しましょう。

何かを自律的に守る上では納得感が重要です。目的も含めて理解することで、守らなければいけない理由が整理でき、ルール順守への責任感が増します。さらには背景情報も含めて理解することでより自分の行動に落とし込みやすくなります。

そして、整理の上ではルールを自分の行動基準として書きだすことも一手です。

複数の規制やルールが存在する場合、様々な状況や事情の中で何を優先すればいいか迷うときもあると思います。ここで自分の行動基準が明確であると、優先順位付や状況に応じた柔軟な対応もしやすくなります。

ただ、目的の誤解によって勝手な解釈をしないように注意です。一人で解釈せずに定期的に上司や仲間と意図をすり合わせましょう。特にルールが不明瞭な対応については周囲への相談を元に客観的に判断することが必要です。

ステップ③:実行と習慣化

ルールを自分事に落とし込んだ後は、実際に守り続ける力が問われます。実際に遵守をするのが勿論重要ですし、一時的ではなく一貫した姿勢・規律性を示すことが重要です。公的なルールを継続的に実行するには仕組み化が重要です。

まず、ルールを整理する際は明文化しましょう。頭の中のみで整理しようとすると行き当たりばったりになり、方針がブレます。一貫性のない姿勢は周囲の信頼を失う要因となります。明文化の中で自分の中での基準の整理や検討不足な点の特定も可能になります。

また、ルールごとにリマインダーを設定したりして、定期的にリマインドしたり振り返る仕組みも作りましょう。

対応と紐づくものでは関連する行動と紐づく仕組み作りが重要です。ファイルであればテンプレートに遵守事項をコメントでメモしておくことも対策の1つです。また、チェックリストを作業用フォルダに格納しておくのも有効なアプローチです。

一方で主にマインドに関連するものについては、月曜日の朝の定期リマインダーやデスクトップの付箋などを活用して定期的に目に触れる仕組みを作るのが有効です。

ルールを順守した行動の継続は信頼の蓄積につながり、組織内での評価の安定や、仕事を任される機会の増加に繋がるでしょう。

環境変化や制度改定が起きた際は、仕組みの再点検も行う必要がある点に注意しましょう。メンテナンスのしやすさも考慮して仕組み化すると長期的な継続が可能になります。

ステップ④:振り返りと柔軟な修正

ルールには目的があり、ルールはその目的を達成するための手段です。固執しすぎてルールを守ることが目的となっていないかに注意が必要です。ここでは、ルールが形骸化していないか、現在も目的に沿っているかの確認がアプローチとなります。

状況の変化や業界動向を踏まえ、既存のルールや実行方法が最適かを見直す習慣も重要になります。自らの判断力を持って適応する姿勢が規律性を高めます。

例えば、月1回程度のセルフレビューや上司との1on1でルールの有効性を点検しましょう。

ルールと一言で言っても自分、チーム、部署、会社・組織、業界、社会で設定したものと多様です。

変えられるものは現行のルールに固執せず、変化や必要に応じて最適なものへ更新しましょう。一方で変えにくいルールがあるのは事実です。そのような場合はルールの中でどのように行動や仕組みを抜けられるかを考えましょう。

硬直せずに変化に対応できる柔軟な思考は、効率化や創造性を高めることで価値を生み、結果として成果や信頼にも繋がります。

形式主義や自己満足に陥らないように注意しましょう。常に目的と現場の実情に照らして最適化を目指す姿勢が重要です。

ステップ ⑤:緊急時や想定外に対応する柔軟性を養う

ルールを守るのは重要ですが、ルール通りにいかない状況や想定外も発生します。そのような状況では自分の頭で最適の対応を選択する能力が重要になります。

例えば急な変更が発生した際、「まずは当初ルール通り動きながらも、10分以内に代替策をチームに提案する。」など、現行の規則とリスクのバランスを取りながら柔軟にルールを変更する姿勢も重要です。

災害時などの緊急時にはリスクも鑑みてより素早い判断・対応が求められます。

判断の精度を上げる上では、リスクの評価が重要となります。それぞれの選択の先に起きる最悪の事態は何か、それに対処できるか、発生確率はどれくらいかを検討することで、冷静な判断をしやすくなります。

対応をしないことによる影響と即時性を根拠に、現在のルールを守る意味があるかを検討する必要があります。その上では前述の通り、ルールの背景や意図といった本質的な部分までの理解が重要であり、日常のインプットと整理の質が判断の質を左右します。

また、柔軟性と自己判断には責任が伴います。判断内容や根拠は必ず記録・共有し、「後で説明できる」状態にしておきましょう。また、可能な場合は信頼できる人と意見をすり合わせ、妥当性を客観的に判断しましょう。

また、普段より「最悪時の対処方法」を事前に想定しておくと、イメージがクリアになり対応できるアプローチも整理できるので、いざという時にも冷静な対応がしやすくなります。

ステップ ⑥:他者との共有と責任の明文化で信頼を強化する

またチームで動く上ではルールを共有することも重要です。

公的なルールを咀嚼しチームのルールに落とし込むことで、チームのクオリティーを担保することができます。ルールが共有化することで相互サポートの質も上がります。

判断が分かれそうな事例が発生した場合は、「ルール+例外対応時の判断基準」を明文化して共有し、月次ミーティングで解説・意見交換してチームのルールに昇華しながらメンバーと認識を統一しましょう。

共有の場を「質問タイム」形式にすると、自分自身も人の判断を参考にでき、視野が広がります。この際、質問が偏らないように注意しましょう。一部の人だけの意見が反映されると、それ以外の人に不公平であったり、守る意欲が減少したりします。

一方でルールが多すぎると行動が管理されている感が出て窮屈になります。必要最小限の範囲に留めておくことが大切です。

コミュニケーションラインや成果物の形式(必要な質)については、ズレによる非効率が生まれやすいのでルール(もしくは基準)を設定するポイントと考えています。

規律性を鍛える上での注意点

規律性を鍛える際に汎用的に注意が必要な点を下記に整理します。

- 完璧主義は逆効果:100%守ることにこだわらりすぎると身動きが取れず、柔軟性も失われます。目的や背景より絶対に守らなければいけない点は抑えつつ、「80%の成功」を目指すと現実的な取り組みとなるでしょう。

- 振り返りが鍵:目指すのみでなくできた・できなかったを理由を含めて見直しましょう。振り返りによりルール自体や守るための習慣の最適化ができ、規律性の成長に繋がります。

- 開始段階より周囲を巻き込む:ひとりで頑張りすぎても組織での効果は微々たるものです。また勝手に決めたルールを周囲に押し付けるのは反感も買いますし非効率です。ルールの検討段階より、家族や同僚と目標を共有しながらすり合わせることで、チームで守るべきルールを納得感を得ながら、かつ広い視点で決めることができます。

参考となる図書:Think CIVILITY「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である

規律性と聞くと直接成果に影響しない要素と感じる人もいるかもしれません。しかし成果を上げる上では周囲から信頼を得て関係性を構築することは欠かせません。

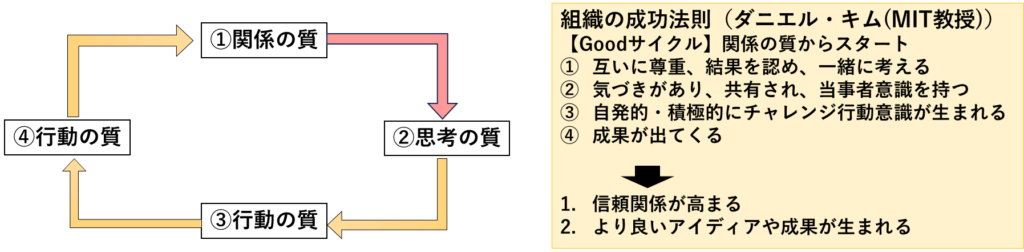

組織の成功法則でも成果を生む鍵となる関係の質の重要性が主張されています。そして、周囲との関係の質を上げるには周囲に気づかいルールを守る責任感と自律性のある行動に裏付けられた規律性が必要となります。

この成功法則と同様に規律性、特に礼儀正しい振る舞いの重要性を学べるのが「Think CIVILITY「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である」(クリスティーン・ポラス氏、東洋経済新報社出版)です。

本書は無礼な人が及ぼすデメリットや礼節がもたらすメリットの両面より、礼節のある行動がどれだけ大切かを主張します。本書を読むことで、礼節ある快適な職場を作ることが、そこで働く人、会社、そして社会全体にとってどれほど重要なことかが整理できます。

さらに本書は自分の礼節を確認できるチェックテストもあります。そのため、自身の振る舞いに改善する点が無いか振り返るきっかけにもなります。

礼節の大切さを言語化して理解したい、そして自身の行動を振り替えるきっかけが欲しい方にオススメの一冊です!

サクッとエッセンスを知りたい人にはマンガ版もあるようです!

おわりに

規律性は一朝一夕に身につくものではありません。しかし、毎日の意識と小さな実践の積み重ねで確実に育てられます。

「まずは1つのルールから意識的に取り組んでみる。」、「守るべき規則を深掘りして自分事に落とし込もうとする。」――そんな小さな一歩が、あなたの規律性を育てていきます。

あなたも明日から“規律ある自分”に挑戦してみませんか?そして周囲からの信頼を得て将来の可能性を広げましょう!

それではまた次の記事で!