どうもです!

皆さんは、環境や状況の変化、多様な人とのコミュニケーションに対して柔軟に対応できていますか?「柔軟性」は、多様な人とのやり取りが必要で変化も激しい現代社会で欠かせない力です。

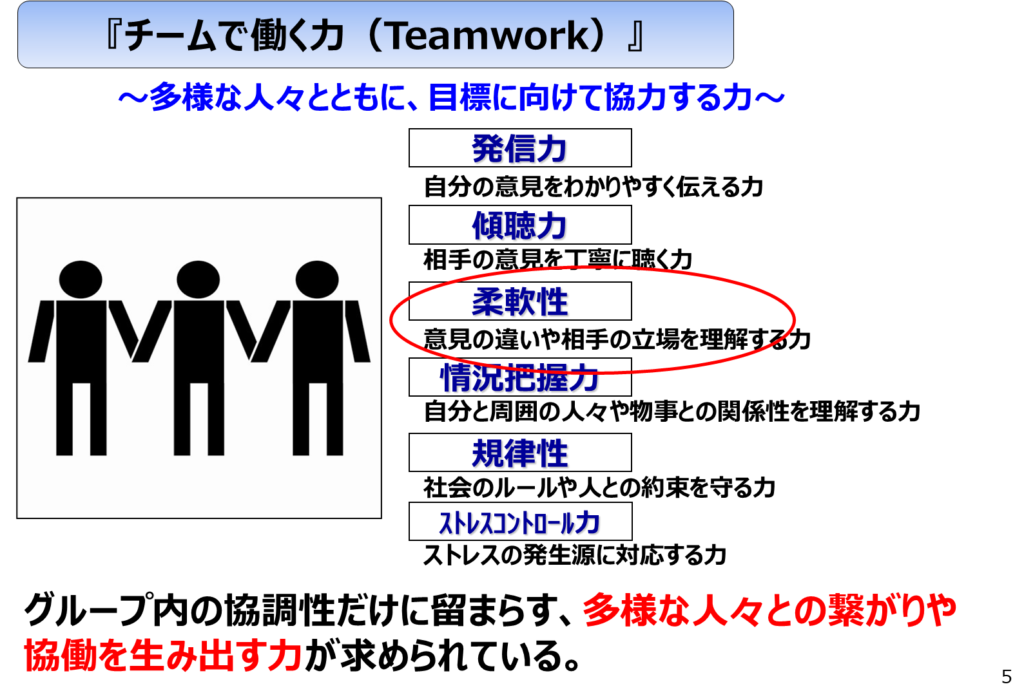

このブログでは経済産業省が提唱する社会人基礎力に着目し、それぞれの能力要素が具体的にどんなスキルを指し、どうやって鍛えればいいのかをわかりやすく解説していきます。

社会人基礎力とは特定の職種や業界に依存せず、あらゆる社会人が共通して求められる基本的な力を指しています。これらの能力を磨くことで、生涯どんな場面でも役立つ柔軟な土台形成が期待できます。

社会人に必要な12個のスキルとは?

社会人に必要な12個のスキルとは? 今回は「チームで働く力(チームワーク)」に分類されている「柔軟性」がテーマです。

本記事では、柔軟性とは何か、どのような場面で求められるか、鍛えるための具体的な方法と注意点について解説します。柔軟性を高めて、多様な人と円滑にをし関係性を築く力を手に入れれましょう!

柔軟性とは?

思考や計画という観点でも柔軟性は重要な要素です。しかしここでは特にコミュニケーションにおける柔軟性をテーマとします。

具体的には「意見の違いや立場を理解する力」と位置づけ、自分と異なる意見にも耳を傾け、多様な背景を尊重しながら建設的なコミュニケーションを行う能力を扱います。

現代は情報交換のスピードが爆発的に飛躍しました。それに伴い自分と異なる背景を持つ人とコミュニケーションをする機会も増えています。ただそれは大変なことばかりではありません。

相手の背景や立場を理解できれば新たな価値提供の機会を生みますし、異なる視点での意見の融合は新しいアイディアの創出のきっかけにもなりその上で柔軟性が役立ちます。柔軟性は自分の可能性を広げる力を持つスキルと言えるでしょう。

一人のアイディアや情報のみでは高速化した世界の進化についていくのは至難の業です・・・。

また、柔軟性を鍛えるヒントとして日常での行動リストを整理してみました!多様な価値観を理解し、コミュニケーションを円滑にして視野を広げる力をより鍛えたいなと感じた方は是非こちらの記事もご参照ください!

柔軟性によるメリット

コミュニケーションにおいて柔軟性があることのメリットとして下記があげられます。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 対人関係の向上 | 相手の意見を尊重することで信頼を得やすくなります。信頼関係により協力を得たり、交渉が進みやすくなったり様々な恩恵が得られます。 |

| 問題解決力の向上 | アイディアは既存のアイディアの組み合わせです。異なる視点を取り入れることで、組み合わせの可能性が広がりより良い解決策を導けます。結果として創造力の向上にも繋がります。 |

| チームワークの強化 | 多様性を受け入れることで心理的安全性が高まり、関係性の構築や情報共有の活発化に繋がり協働がスムーズに進みます。 |

チームのコミュニケーションを円滑にし、組織活動を改善できる。そのため柔軟性はチームで働く力として強力なスキルであることが分かります。

柔軟性が無いことによるデメリット

逆に柔軟性が無いとコミュニケーションがうまくいきません。結果として下記のようなデメリットが生まれてしまいます。

| デメリット | 説明 |

|---|---|

| 対立が生じやすい | 自分の意見を押し通そうとすると衝突が生まれます。トラブルが多発すると働きづらい環境となり、チームの効率性低下も懸念されます。 |

| 成長の機会を逃す | 他者の意見に耳を貸さないと、視野が狭くなり、成長に限界が生まれます。固定概念に囚われない柔軟な姿勢は継続的な成長に必要です。 |

| 組織内で孤立しやすい | 柔軟性が無い人とのコミュニケーションはトラブルを生むので敬遠されがちです。組織での孤立と信頼の喪失は機会の喪失も生みますし、ストレスの原因にもなります。 |

柔軟性が無いとコミュニケーションやチームでの活動がうまくいかなくなるのみでなく、活動の機会喪失や成長の限界により、自身の可能性を閉ざす要因となりかねません。

昇進や活動の幅を広げようとすれば、異業種や異なる背景の人との交流の必要性もあがります。個人プレーで上手くいった過去の栄光にすがっていると、いつまでも柔軟性を鍛えることができずに自分の限界に苦しむ日々に陥る危険性が生まれます。

柔軟性が求められる場面

下記のような場面で柔軟性が活かされます。

- 職場での会議

他部署との間やメンバー間で意見が分かれた時など、立場・背景・専門性・価値観・意見が異なる人同士で合意を取る必要があります。そのためには意見を押し通すだけでなく、調整力・受容力が不可欠となります。部下とのコミュニケーションにおいても相手の意見を尊重しながら行動・挑戦を促す、対話を通じて成果を出す姿勢が必要です。 - クレーム対応や顧客応対

顧客が感情的な要望をしてくるときもあるでしょう。そのような時も相手につられて感情的にならずに、相手の立場や感情を理解し、適切に対応しながら企業側の論理も守る必要があります。その上で柔軟性が欠かせません。 - 多様性のある職場や国際的な現場会話

外国人社員、年齢や性別、働き方が多様なメンバーとの協働では特に柔軟性が日常的に求められます。違いを理解し認めた上で共通点を見出しながら協力する、固定概念に囚われない柔軟な姿勢が重要です。 - プライベートでの人間関係

パートナーや友人との価値観の違いを乗り越えるときに、感情的な対立を避ける必要があります。お互いの違いを理解し関係性を維持するには、お互いの意見を尊重して意見をすり合わせる力である柔軟性が不可欠となります。

変化が激しい現代のビジネス環境では、「相手や環境に合わせて変わる柔軟性」が求められます。

仕事に限らずパートナーとの価値観のすり合わせや交友関係を広げるといったプライベートのコミュニケーションでも柔軟性は役に立つでしょう。

実際に鍛える方法、実践するために

それでは、柔軟性を鍛えるためにはどのような取り組みが有効でしょうか?柔軟性は他のスキルより多様な要素が絡むスキルであり、複数の取り組みが必要となります。

柔軟性を鍛える上で有効な取り組みを紹介していきましょう!

傾聴力:相手の話を丁寧に聴く力

相手の意見や立場を理解する上で、相手の話を引き出し丁寧に聴く傾聴力は欠かせません。

相手の話を遮らず評価せずに聞く

「傾聴力」については前回取り扱ったのでそちらもご参照ください。今回は柔軟性に特化した取り組みを紹介します。

主体的に話を聴きに行く

まず前提として柔軟性を鍛える上では相手の話を聴く機会を待つのみでなく、積極的に意見を集めに行く、話を聴く機会を自分から作っていく主体的な姿勢が必要になります。

受け身の姿勢のみでは自分と意見が同じ人が周りに集まりやすいです。異なる背景・価値観の人と意見をすり合わせる経験を積むには自ら機会を生み出す働きかけが必要になります。

相手の話を遮らずに聞く:防御反応に注意

そして、異なる意見の人と話をすり合わせる上で重要になるのが、相手の話を遮らず評価せずに聞く姿勢です。

自分と異なる意見や反対意見がでたときは、人は無意識に自分を攻撃されたと感じ、防御的な反応を取りたくなってしまいます。その際にどう反論するかに意識を持っていかれたり、相手の話を遮ってしまうと相手を深く理解する機会は失われてしまいます。

私は防御反応を取りがちでここはとても苦手意識がある取り組みです。このような特性があると自分と向き合い、適切な傾聴が出来ているかを振り返り相手への理解力を高めていくのが喫緊の課題です。

まずは相手が何を言いたいのか、そしてどのような意図や背景があるのかに着目しましょう。発言の表面のみでなくその裏のプロセスも含めて理解しようという姿勢が重要です。

最終的な目標が同じ相手であれば、発言を分解すれば自分との共通点が見つかるはずです。共通点が見つかればそこを軸として議論することで相手の理解も深まります。そうすると冷静に異なる点をテーブルに並べることも可能となり、どの点を採用するべきかをすり合わせしやすくなります。

すり合わせの上では傾聴のみでなく、自分の意図や懸念点を言語化して相手に伝える発信力も同時に必要となります。相手の話をそのまま聞き入れることは柔軟性というよりは優柔不断を意味します。自分の意見を持ちながらも情報を客観的に整理することが重要です。

質問力:相手の背景や意図を引き出す

対話を深め相手との相互理解を促進する上で、相手の主張や立場の背景や意図を引き出す質問力は強力なツールとなります。例えば下記のような質問が相手の背景や意図を引き出す上で便利です。

| パターン | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|

| 動機を探る質問 | なぜそう考えたのかを明らかにする | 「そう考えるようになったきっかけは何ですか?」 |

| 価値観を探る質問 | 相手が大事にしていることを理解する | 「この話の中で、あなたが一番大切にしたいことは何ですか?」 |

| 経験に基づく質問 | 過去の体験から思考の根拠を引き出す | 「以前に似たような経験はありましたか?そのときはどうしましたか?」 |

| 目的を確認する質問 | 相手の意図やゴールを明確にする | 「この提案で何を実現したいと考えていますか?」 |

これらの質問を意識的に日常会話や会議で活用することで、他者の視点への理解が深まり、柔軟なコミュニケーション能力の成長につながります。

多様な価値観への理解:視野を広げる

多様な価値観への理解は自分と異なる背景・立場・考え方を持つ人々の視点を尊重し受け入れる力に繋がり、柔軟性の強化に繋がる大事な要素になります。

視野の拡大を始めとした多様な価値観への理解を深めるためのアプローチを紹介します。

無意識の偏見を自覚する

自分と異なる立場・価値観の人を理解する上で障壁となるのが無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)です。

人は誰しも「自分にとっての常識」を無意識に持っています。しかしこの常識は相互理解を妨げるアンコンシャス・バイアスを生む要因となります。

まず第一歩として「自分にとっての常識」を持っている事実、そしてこれがアンコンシャス・バイアスを生むことを理解することが重要です。

アンコンシャス・バイアスは無意識の偏見ですので完全にブロックをするのは難しいです。しかし、存在を理解しておくことにより自覚や対処をしやすくなります。

アンコンシャス・バイアスの代表例

存在の理解の上でどのようなアンコンシャス・バイアスがあるかを知ることが有用です。下記が代表例となります。

| バイアスの種類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 確証バイアス | 自分の信念に合う情報ばかりを重視し、反する情報を無視する傾向 | 「彼は雑だからミスも多いはずだ」と思い込み、実際には正確な仕事にも関わらず見落とす |

| ハロー効果 | 一つの特徴に引っ張られて全体評価をしてしまう | 「女性は感情的」「高齢者はITに弱い」などと決めつけてしまう |

| 帰属バイアス | 他人の失敗はその人の性格、自分の失敗は環境のせいにする傾向 | 同僚のミスは「注意力が足りない」と批判、自分のミスは「忙しかったから仕方ない」と正当化 |

| 類似性バイアス | 自分と似た属性や価値観を持つ人に好感を抱きやすい傾向 | 面接で出身地や趣味が似ている応募者を無意識に高評価してしまう |

| アンカリング効果 | 最初に見聞きした情報に強く影響される傾向 | 会議で最初に出た案に引きずられ、その後の意見を冷静に評価できなくなる |

自分の思考の癖に対して「なぜそう考えるのか?」と自問自答する習慣をつけましょう。自分にどのような無意識の常識が存在し、どのタイプのアンコンシャス・バイアスが起きやすいのかを理解することで、アンコンシャス・バイアスへ対策しすくなります。

確証バイアスが強いのであればFBの前に人と行動を切り分けて考えるように注意する。アンカリング効果が強いのであれば大事な決定は時間を置いてから下すようにするなど、対策を考えることができます。

異なる価値観に触れる機会を作る

前述のように無意識に自分の周囲には自分と似た性質の人が集まりやすいです。そのため、知らず知らずのうちに視野が狭くなりがちです。多様な価値観を理解するためには異なる価値観に自ら触れようとする姿勢が必要です。

例としては異業種・異文化交流イベントやセミナーに参加する、外国人との交流、日本以外のメディアや映画・ドキュメンタリーを定期的に観るなどがあげられます。

情報源が偏らないようにするには自動でインプットされる情報源にも注意しましょう。

具体的には、サイト・チャンネルについて、海外のニュースサイト、異なる立場の意見を並行して読めるようにブックマークやお気に入り登録する。SNSでも多様な視点のアカウントをフォローし「情報のバランス」を意識するなどがあげられます。

その中でただ多様な情報に触れるのみでは多様な理解は深まりません。自分と異なる考えを持つ人の「前提」「経験」「背景」という過程にも関心を持ちましょう。価値観がどのように形成されたかという過程に着目することで相手への理解が深まります。

自分と異なる立場の意見や主張に触れるのは正直ストレスが高いですが、その背景や経緯を丁寧に聴いてみると、それぞれの理に基づいたものであることが分かり、一つでの考え方あると納得できるものも少なくありません。

自己認識と振り返り:自分の反応や思考を客観視

前述の多様な価値観と触れ、他者との価値観のすり合わせをする、そしてその上での障壁を理解する上では自己理解も重要な要素となります。

自分の中の常識や考えを一度「客観視」することで他者との違いを整理しやすくなり、どのように折り合いをつければいいかを考えやすくなります。

振り返りの習慣を設ける

客観的に自分を理解するためには自分との対話の時間が欠かせません。その上で効果的なのが日記などで習慣的に振り返りの習慣を作ることです。

ただ、日記といっても事実をただ残すだけではあまり効果がありません。判断に悩んだことや感情に強く影響を感じたものに着目し、自分の判断基準や好き嫌いの理由を振り返ることが自分の価値観を把握する上で重要です。

毎日が難しければ一週間や二週間など、自分にとって現実的で継続しやすいペースへの調整も可能です。

私は一日に起きた良かった3つのこと(Three Good Things)と感謝を練る前に日記につけることを習慣としているので、その時間で自分の価値観に対する学びや気づきも振り返り言語化するようにしています。

他者の視点を取り入れる

また、より客観的な視点を得るために、上司・同僚・信頼できる人から取り組みや考えに対してフィードバックをもらうことも有効なアプローチです。

思考の癖は無意識の物で、自分一人の力では思考の偏りや漏れに気づくことも難しいです。他者の視点を入れることで、より客観的に自分の思考の癖に気づき、対策・修正方法を検討できます。

感情のコントロール:冷静に対応する力

感情のコントロール、特に冷静に対応する力は、柔軟性の土台となる重要なスキルです。この力があれば、感情的にならずに相手の立場や意見を受け止め、建設的な対話を維持できます。

感情コントロールを鍛える方法をステップ別に詳しくご紹介します。

1.自覚する(メタ認知)

感情をコントロールするには、自分の感情の変化に気づき客観的に観察することが大切です。自分の感情の変化に気づけないと、対策を用意していても必要な時に実行ができません。

自分の感情の動きに目を向け、「今、怒っているな」という状況やその理由を言語化できると、状況や必要な対応を冷静に対応しやすくなります。

メタ認知能力を高めるには自己理解力が欠かせず、その上で前述の日記などによる定期的な振り返りが役立ちます。

2.呼吸を整える

自分の感情に気づいたらまずは瞬間的な対処に取り掛かりましょう。瞬間的な対処としては呼吸を使った感情コントロールが汎用性が高く便利です。

呼吸は自律神経を意識的に調整することができ、その結果感情のコントロールに役立ちます。

4秒吸って、4秒止めて、4秒吐く、ゆっくり深呼吸するなど、対処方法を決めておくと必要な時に直ぐ活用することができます。

3.一旦距離を取る

感情が高ぶっているときは冷静な判断・対応をするのは困難です。その一方で感情の高ぶりは短期的で一旦感情と距離を取ることで気持ちは落ち着く性質があります。

メタ認知で激しい感情変化を把握した時は、呼吸を整えて応急処置をし、一旦時間を置き感情と距離を取って冷静な対処が出来るような状況を整えましょう。感情は長続きしづらいので時間は5分程度でも有効です。

すべてをその場で返す・対応しなければいけないとう固定概念は厄介です。そのような固定概念があるとこのような冷静な対処をしづらくなってしまいます。

「直ぐに対応する必要はない」と自分に言い聞かせ、一度時間を置く勇気を持ちましょう。

その場でなんとかしようとすると、状況がよりややこしく泥沼化しがちなので注意しようと留意しています・・・。

4.認知を変える(リフレーミング)

冷静に対処できるようになったら、解釈をポジティブなものに転換しましょう。

解釈を変えることで、感情的にならずに前向きかつ建設的な対応を検討しやすくなります。

相手を理解できている、もしくは多様な価値観に慣れていれば「この人は私を否定してるのではなく、自分の正義を話してるだけ」と考えることもできますし、より汎用的に「トラブルではなく、学びの機会」というリフレーミング方法もあります。

リフレーミングの例

注意点も含めてリフレーミングの例をいくつか紹介します。下記の通りネガティブな解釈をポジティブに転換することで冷静に取り組むことができます。

| シーン | ネガティブな解釈 | リフレーミング例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 上司から厳しい指摘を受けた | 否定された、評価が低い | 成長のチャンス、期待されているから指摘された | 無理に感謝せず、受け止めた後に納得のいく意味づけをする |

| 会議で意見が否定された | 自分の意見は間違っていた、攻撃された | 多様な視点を得られた、議論が深まった証拠 | 相手の立場や目的を理解しようとする |

| 仕事が急に増えた | 無理をさせられている | 自分を頼ってくれている、信頼の証 | 抱え込まず、必要に応じて相談・調整を忘れない |

| クライアントが厳しい要求を出す | 面倒な相手だ | 要望の背景に真のニーズがある、自分を高める機会 | 相手の期待水準を的確に把握し、無理はしない |

リフレーミングのコツ

また、リフレーミングのコツも下記に紹介します。

- 感情を抑圧しない

ネガティブな感情を「感じてはいけない」と封じ込めると逆効果です。「そう感じるのも無理はない」と一度認めた上で、上記のステップ1-3により気持ちを落ち着かせて視点を変えるのが効果的です。 - 「相手の立場に立つ」ことが第一歩

相手の立場で考えることで意図や発言の背景を考えやすくなります。攻撃的な言い方でも、「伝えたいこと」に注目すれば、冷静な対話が可能となります。

例:上司 → 部署全体の成果に責任/部下 → 自分の力量を試している時期 - その場での反論は避け、確認と共感を先に

瞬間的に反応してしまうと、感情に振り回されてしまい建設的な会話ができません。直ぐに反応しようとする気持ちを抑えられるように意識しましょう。また、相手の意図を確認したり、共感するフレーズを用意しておきましょう。このフレーズを駆使することで、感情を落ち着けるための時間を作れます。

例:「そういう視点もあるんですね」「もう少し詳しく教えてもらえますか?」。

これらを意識してリフレーミングすることはコミュニケーションを円滑にします。さらには、ストレスコントロールという観点でも役に立ちます。

普段から取り組めるアプローチ

感情のコントロールについては普段から取り組めるものもあります。

瞑想やマインドフルネスは感情に流されず、今に意識を戻す習慣を持つのに役立ちます。

その他、前回傾聴力で紹介したように感情語彙を増やすことで、「イライラ」「モヤモヤ」など感情を細かく表現できると自己理解が深まり、冷静な対応力が高まります。

柔軟性を伸ばす上での注意点

柔軟性を伸ばす上での注意点を下記に紹介します。

- 「受け入れる」と「同意する」は異なる。

受け入れるとは、 相手の意見・価値観・感情を「そういう考えもある」として“存在を認める”ことで、すべてを無条件で受け入れることではありません。受けるか断るかの白黒で考えてしまうと、すり合わせができません。部分的に意見を取り入れるなどのグラデーションも意識し、相手と対話して理解を深めましょう。 - 柔軟性と優柔不断を混同しない

柔軟性は意見を出し合い、状況に応じて判断を見直せる力を指します。判断の軸がなく、他者の意見に流される優柔不断とは異なる点に注意しましょう。自分の軸を見直す習慣や、変化や自分と相手のニーズを整理して選択肢を広げる思考のしなやかさが求められます

上記を正しく区別することで柔軟性をブレずに伸ばすことができます。

参考となる書籍

多様性の科学:マシュー・サイド氏

多様性が大事とはよく聞きますが、人によって多様性の定義が異なったり、具体的な効果については言及がなかったり、なぜ多様性が大事なのかを具体的に説明するのは意外と難しいことに気づきます。

本書では多様性を性別、人種、年齢、宗教による「人口統計学的多様性」とものの見方や考え方が異なる「認知的多様性」に大きく分類します。

そして、創造性や成功を導くために重要な要素となるのは「認知的多様性」とし、実際に多様性を活用するために必要な注意点とその方法は本書で紹介されます。

例えば日常に多様性を取り入れるため3つのポイントが紹介されます。本記事で触れた無意識のバイアスへの対処法もその一つとして学べます。

- 「無意識のバイアス」を取り除くこと

- 陰の理事会:若手が上層部に意見を言える場

- 与える姿勢

多様性は大事だと分かっているけど、いまいちうまく取り入れられない、活用の仕方が分からないとお悩みの方にオススメの一冊となります!

本記事を整理した過去記事(前半、後半)も気になる方は是非ご参照ください!

「RANGE-知識の「幅」が最強の武器になる」:デイビッド・エプスタイン

本書はは専門特化が進んだ現代社会で、イノベーションや人の成長を促すには複数分野への横断や回り道も重要であることを主張する一冊です。

知識・考え方の幅を広げる重要性とその方法が紹介されます。そのため柔軟性の基盤となる多様性の必要性や実際に活用する上での注意点を学べます。

実際私は本書を読んで下記の点を学びました。

- 組織で解決できない問題について、解決方法を外部に募集することで解決できる可能性

- 世の中で専門特化が進むほど、専門外のアウトサイダーにとってのチャンスは増える

- 最新の技術を使うことは必須ではなく、アイディアで新しい顧客と雇用を生み出すイノベーションもある

- 水平思考(情報を別の文脈に置き換えてイメージしなおすこと)と垂直思考の人のバランスが重要

- 専門家からは事実・データをもらっても見解はもらわない

- 自動的なフィードバックがない意地悪な環境では、経験だけではパフォーマンスを上げられない、より重要になるのは思考習慣であり、それは学んで身につけることができる

- 自分の道具を手放すということは、習慣を捨てることであり、適応である

- 優れたチームにはヒエラルキーと自主性の両方が求められる

知識・考え方の幅を広げる重要性とその方法を学べる一冊となり、柔軟性を鍛える上で非常に有用です。

上記多様なポイントの内、学習とキャリアを中心にまとめた過去記事(前半:学習について、後半:キャリアについて)についても是非ご参照ください!

おわりに

「柔軟性」は、他者との協働を基盤とした社会の中で、自分と異なる価値観や意見を受け入れ、建設的な対話を行うための基盤となるスキルです。

今よりもっとチームで活躍したい、リーダーとしての器を広げたいと考える方は、ぜひ今日から意識して鍛えてみてください!

あなたの「柔軟性」が、あなた自身の可能性も、周囲との関係性も大きく広げてくれるかもしれません。まずは、日々の会話の中で「相手の視点で考えてみる」ことからスタートしてみませんか?

それではまた次の記事で!