どうもです。社会人基礎力をテーマにまとめてきましたが、今回で取り敢えずの最終回となります!

前回は「ストレスコントロール力」をテーマにストレスとは何かとその予防と付き合い方について整理しました。今回はストレス状態に気づくこと、そして対処としてストレス反応に対するより実践的なアプローチを紹介します!

ストレスへの具体的な対処方法を学べる機会となれば幸いです。

また、ストレスコントロール力を鍛えるための行動リストを整理しています。よりストレスコントロール力を鍛えたいなと感じた方は是非こちらの記事もご参照ください!

それでは早速本題に参りましょう!

ストレスコントロール力の鍛え方、実践するために

ストレスや不調に気づく

ストレスによる不調は重症化すると対策や回復が難しくなります。異変や不調に早めに対処すること、そしてそのためには異変や不調を見逃さずに把握することが重要です。

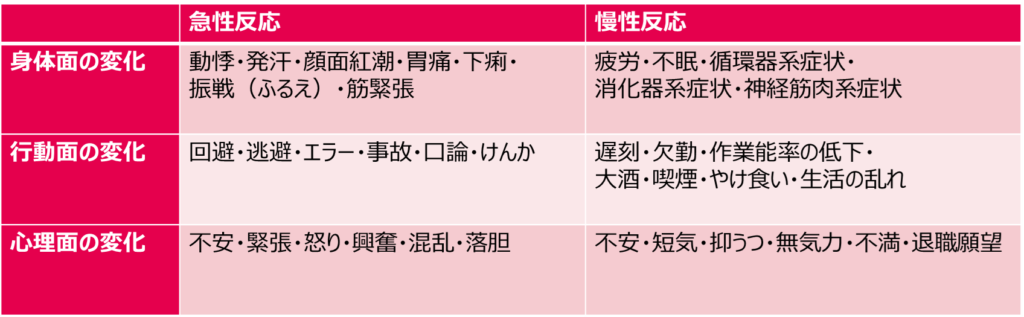

一方でストレス反応は人や状況により様々です。前回ご紹介した通りストレス反応は心理のみでなく、身体や行動面にも表れます。

第一歩としてどのような反応があることを知り、アンテナを強化しましょう。下記が主なストレス反応となります。

P47の図を参照し、主な項目を抜粋

このような反応が現れた時、もしくは周囲の人に見かけた時は注意や対策の検討が必要となります。

自身の状態をセルフチェックする

とはいっても、自身の状況を客観的かつ網羅的に評価することは難しいです。特にメンタル不調状態では判断能力が低下して自分の不調に気づきにくくなるので把握がより手遅れになりがちです。

その上で役に立つのが、ストレスチェックや簡易調査票です。

厚生労働省や自治体から展開されているものだけでも下記があります。環境や立場の変化があったときや多忙な時など、ストレス増加が懸念される場合を重点的にセルフチェックすることを推奨します。

- 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023 年改正版):合計27個の質問によるスコアで疲労蓄積度をセルフチェック可能

- 職業性ストレス簡易調査票:57項目の質問で職業性のストレスをチェック可能

- 上記を5分で判定できるサイト:選択肢を選択していくことで職業性ストレスをより簡易にチェック可能

無理に問題ないと思い込もうとせず、素直に回答することが重要です。また、状況や反応は人により異なり、結果と実際の状態が一致しない場合もあります。不安や懸念がある場合は早めに産業医や専門家に相談するようにしましょう。

大切な人のストレス状態を把握する

上記の質問票やチェックリストは身近な人のストレスチェックにも活用可能です。

メンタル不調状態では周囲の助言を受け入れにくくなったり、大事な人だからこそ弱みを見せたくないという人もいます。そのため、言葉だけでは中々相手を説得できないこともあるでしょう。

前提として周囲のサポートとしては、説得よりは寄り添うことが最も重要です。その一方で相手に自身を大事にしてもらうため、状況の把握だけでもしてもらいたい時もあります。そのような時にこれらのツールでのチェックを薦めることで客観的な状況の把握を促すことができます。

周囲の人の行動の変化に気づく

メンタル不調は周囲にも伝染します。ネガティブな感情は伝染しやすいという特徴があります。また、メンタル不調で欠員が出ると一人当たりの負担が増えるという影響もあります。

一緒に働く人が体調を崩すというのはショックな出来事と思います。

働きやすい環境を形成する上で、自身のみでなく、周囲の不調や異変に気付きメンタル不調を予防することも重要です。

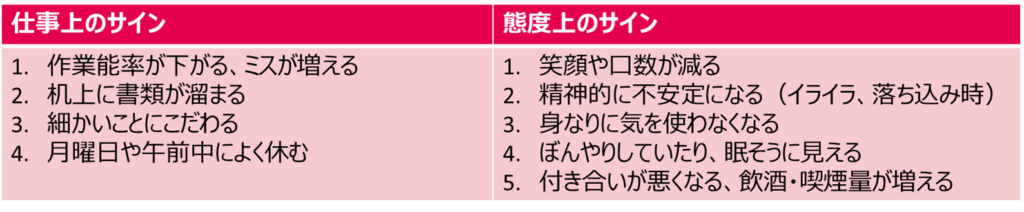

一方で心身の不調は表に出にくく、周囲から気づくことは難しいです。ただ、ストレス不調は行動の変化にも表れます。そのため、その人らしくない行動がみられるようになったら注意が必要です。

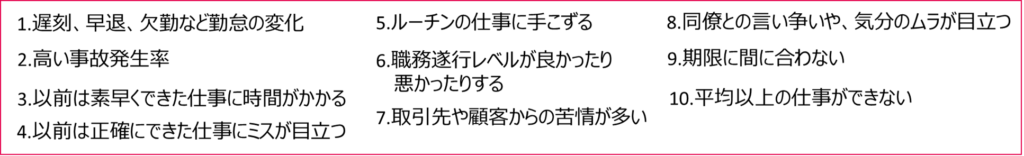

主には下記のような行動や態度の変化があれば要注意です。遅刻や一人になりがち、表情が暗くなるなどの変化も特徴にあげられます。

P108,109(産業医科大学ニュースNo.487)の図表を参照し作成

メンタル不調の早期発見には、周りがよく見て、変化を感じ、気づいてあげること、教えてあげることが非常に重要です。特に下記のようなメンタル不調になりやすい時期に注意が必要で、気になる人がいれば声掛けなどのフォローを推奨です。

- 1.長時間残業が続いているとき

- 2.就職後1年以内(特に1-6か月)

- 3.昇進、配置転換、出向後1-12か月後※

- 4.仕事内容や責任の変化後1-12か月後※

- 5.結婚、出産、引っ越し、単身赴任などの変化後1-12か月後※

※多くは3-6か月後

是非、周りの変化にも目を向けてください。

ストレスに対処する:コーピング

次はストレスに対処する方法を考えます。一般的にストレスへの対応はコーピングと呼ばれます。

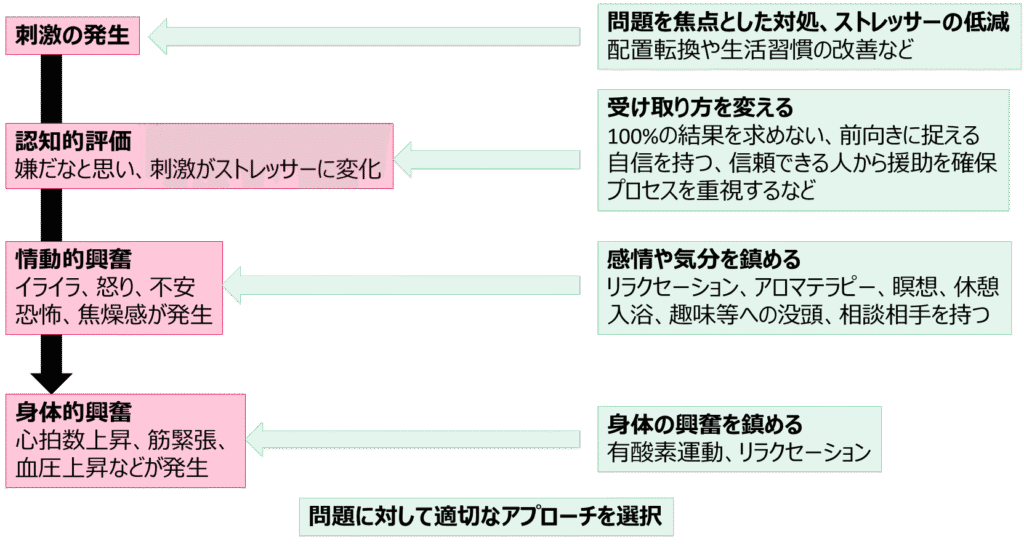

ストレスの発生状況に対応して効果的なコーピングは異なります。刺激によるストレス要因の発生からそれを認識し、心身のストレス反応に至るまでの流れを理解し、状況と解決すべきポイントに応じて適切なコーピングを選択することが重要です。

下記はその流れと対応するコーピングです。

コーピングにはストレス要因へ対処する問題焦点型のコーピングと、ストレス反応に対する情動焦点型コーピングに大きく分類できます。上の図では上流に問題焦点型、下流に情動焦点型のコーピングが分布しています。

この2つに優劣はございません。状況に応じて、どちらを優先するべきか、もしくは組み合わせるべきかが変化し、どちらのアプローチも重要です。

例えば問題焦点型のコーピングが無ければ、ストレス要因が解決されないので根本的な解決が図れません。

一方でストレスが強い状況では問題焦点型コーピングに取り組めない場合もあります。問題を解決する前に情動焦点型コーピングによる心のケア・疲労回復が必要な時もあります。また、場合によってはストレス要因が取り除けないものであり、情動焦点型のみが可能な場合もあります。

両方の知識を持ち、必要に応じてどちらも使えるようにしておくことが重要です。それぞれ具体的にどのようなアプローチがあるかを見ていきましょう。

情動焦点型のコーピング

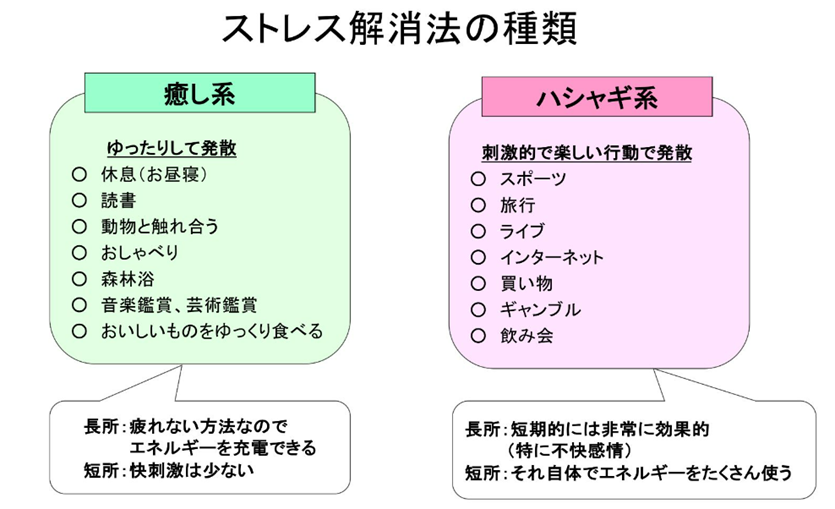

ストレス反応に対するコーピングを情動焦点型のコーピングと呼びます。ストレスによる反応をリラックスやリフレッシュや、人への相談やストレス発散により軽減することが該当します。

生活習慣を整えて体調を維持する。有酸素運動で身体を動かして心身のリフレッシュを図ったり、スポーツで体を動かしながら人と交流して安心感を得る。リラクゼーションや瞑想でリラックスを得るなどアプローチ方法は様々です。

仕事の中で一番メンタル的にしんどかった、定期的な朝の散歩が大分回復に役立ちました。ストレス対処法を学んでおらずそのまま放置していたらと思うとぞっとします。

睡眠・疲労回復によるストレス軽減

ストレスを軽減する上で最も重要なのは睡眠・休養をしっかりとることです。睡眠はストレス要因の解決にも繋がるので分類が難しいところですが、ストレスへの対応として最も重要なので最初に紹介します。

産業医の先生も何か一つだけ取り組むなら圧倒的に睡眠が重要と強調されていました。

睡眠はメンタルに限定せず、健康維持・増進の上でも欠かせない存在です。睡眠不足や質の低下は心身不調に繋がりますし、パフォーマンスの低下も引き起こします。

人生を充実させるために何か習慣を変えようとする場合は、まずは睡眠に着目することを強くお勧めします!

睡眠を改善するポイント

睡眠を改善するには厚生労働省が展開している「健康づくりのための睡眠指針」が大変参考になります。

こちらは成人、高齢者、子供用に指針が分かれているほか、育児中や交代制勤務の方向けなど睡眠の問題を抱えやすい人向けに詳細に指針が展開されています。

個人的に特に重要と感じたポイントは下記です。

- 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリをつける

- 睡眠による休養感はこころの健康に重要。眠れない場合等は、こころのSOSの場合あり

- 年齢や季節に応じて適切な睡眠時間は変化。昼間の眠気は睡眠の質か量が不十分であるかのサイン

- 良い睡眠のためには、環境づくりも重要:不快な音や光を防ぐ環境づくり、寝具の工夫宇

- 目が覚めたら日光を浴びる

- 疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。作業効率低下は睡眠不足のサインの可能性あり

- 眠くなってからふとんに入る。就寝時間が変わっても、起きる時間は遅らせない

その他、睡眠に関する研究の第一人者であるマシュー・ウォーカー氏によるTED Talkもオススメです。

ご自身の睡眠週間に改善ポイントがないか是非見直してみてください!見直しポイントがあればまずは1つからでも取り入れてみましょう!

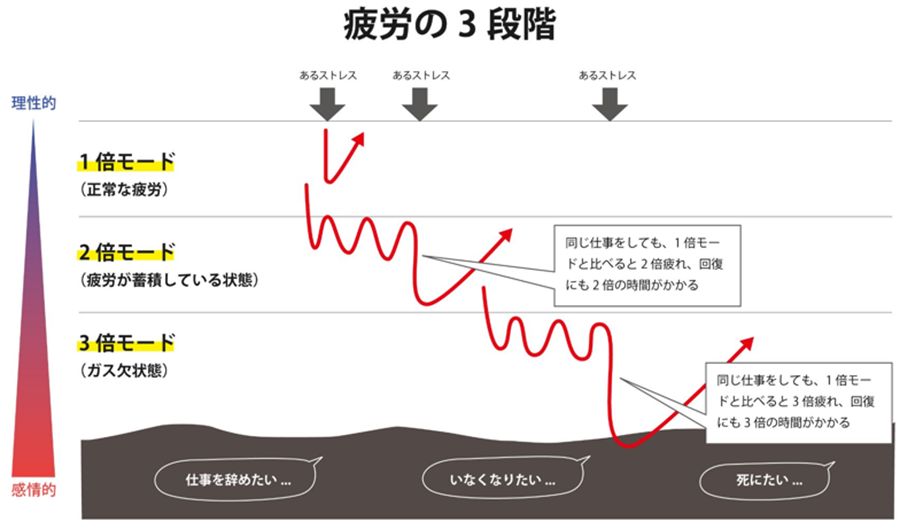

疲労はストレスケアの敵

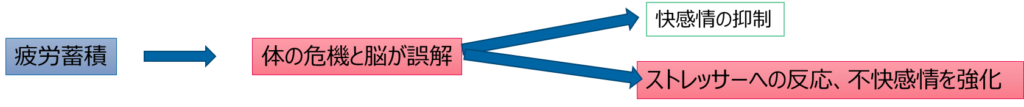

疲労はストレス反応を高めます。そのため、ストレスコントロール力を高める上で疲労を蓄積しないように適切に対処・ケアすることが重要です。前述の睡眠がストレスコントロールで重要な理由の一つにもなります。

疲労が溜まると体が命の危機と脳が誤解し、ストレッサーへの反応や不快感情を強化しようとします。その結果、同じストレスでも疲労が溜まっていた方がストレスの影響を強く受けやすくなります。そのため、疲労が蓄積するとストレスへの対応が難しくなります。

また、疲労には蓄積すると回復しにくくなる特徴があります。そのため、疲労が溜まると回復しにくくなり、ストレスを受けやすい状況が長期化しやすく、ストレス反応も強くなります。

疲労が蓄積する前にこまめに日々のケアをしてストレスへの耐性を高めておくことが重要となります。疲労状況を把握してリフレッシュや休養をしっかり取りましょう。

また、疲労の状況により適切なストレス解消法も変わります。例えば疲労が溜まっている時、刺激が強いリフレッシュ方法は疲労を強めてしまいむしろ逆効果となります。

そのため、疲労度に合わせた適切なリフレッシュ方法の選択が必要です。疲労が溜まっている時は疲労の原因(刺激)から距離を取れないか検討しましょう。現代人はデジタルデバイスやSNSで多くの刺激を受けるので、デジタル断ちや瞑想などが疲労回復に有効です。

出展:https://www.tokyocentury.co.jp/tc-news-jp/life/mental-health-care/

自分の回復する方法を知る

自分が何によって回復するか、どこが居心地がいいかは人により異なります。どのような回復方法が自分に合っているかを知るのも日々の疲労回復、ストレスコントロールの上で重要です。

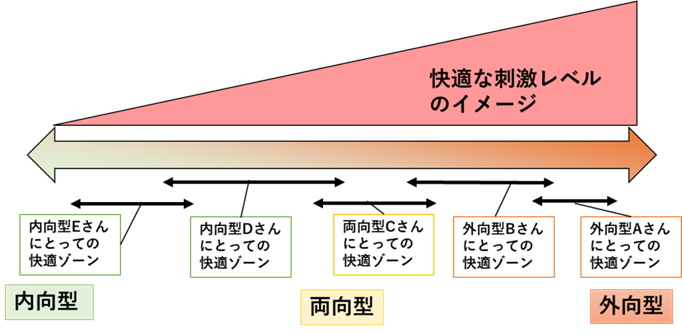

一つの軸としては内向型・外向型があげれます。外向型にとっては快適となる刺激レベルでも、内向型の人にはストレス要因となります。

例えば内向型の人は落ち着いた一人の時間で回復しやすいです。逆に過密スケジュールや雑踏は消耗の原因なので疲労時は注意が必要です。

逆に外向型傾向の人は交流や刺激で回復しやすいです。何もない時間は物足りなさや不安の原因となります。ただ、外向型の人も体力自体は消耗するので、疲労蓄積の際に刺激ばかりを求めないように注意が必要となります。

注意点としては内向型・外向型といっても、0か1ではなく、両向型や個々のゾーンに幅があることです。純粋に自分が内向型か外向型かという二極論ではなく、どのような過ごし方が自分には快適であるか、逆に疲れてしまうのかを知っておくことが重要です。自分との対話や振り返りの時間を設けて、その時間が自分にとってどのような価値を持っているか考えてみましょう。

私は内向型寄りな一方で人との交流で安心感を得られる側面も持っています。そのため、意識的に人との約束は定期的に設定しますが、その前後で一人の回復時間を設けています。

リラクゼーションでストレスを軽減する

また、日常的にいつでも実施できる疲労回復方法としてリラクゼーションがあげられます。リラックスした状態になることで、ストレスから自分を解放し、ストレス反応の軽減・予防に繋がります。

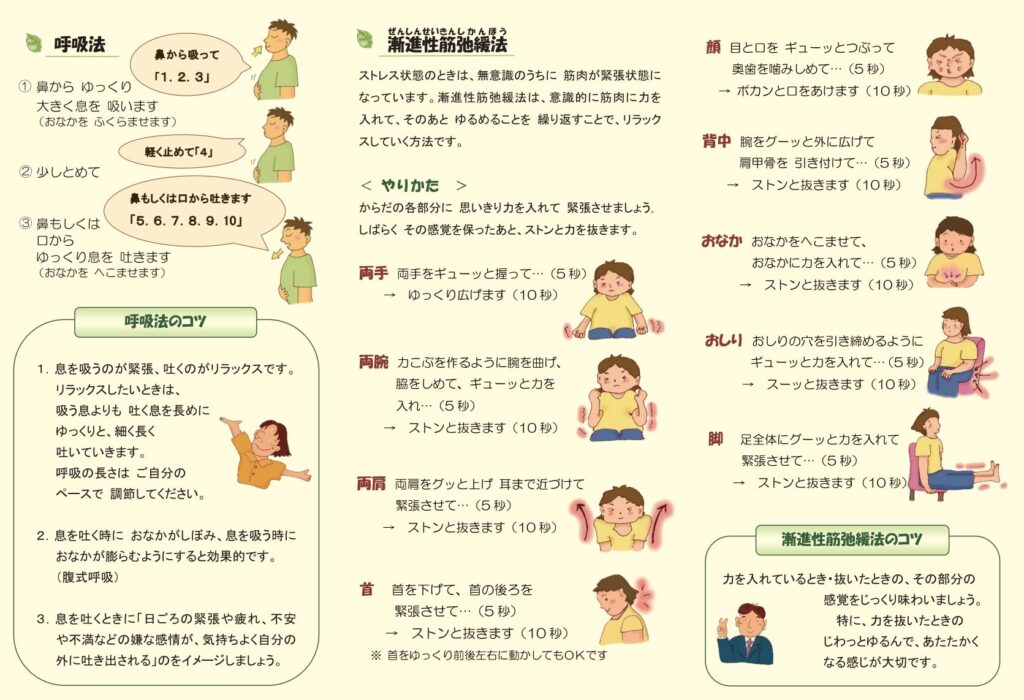

直ぐに取り組みやすいのは呼吸法と漸進性筋弛緩法です。呼吸法はどこでも取り組みやすい点、漸進性筋弛緩法は体を動かすので効果を実感しやすい点がそれぞれメリットと感じます。

共通のコツとしては下記があげられます。

- 楽な姿勢・服装で行う

- 静かな環境で行う

- 心を向ける対象を作る(呼吸、イメージ等)

- 受動的態度(身体状態にそっと目を向ける)

その他、マインドフルネス瞑想もリフレッシュに役立ちます。マインドフルネス瞑想について知りたい方は下記の書籍がオススメです。瞑想といっても色んな種類の方法があります。

個人的にはどこでもできる5分の瞑想や、日常に溶け込みやすい食事や運動をしながらの方法が気に入っています。

忙しくて頭がごちゃごちゃした時は休憩スペースに移動し瞑想をしています。頭がすっきりしてその後の活動力を回復できるのでオススメです。

問題焦点型コーピング

次にストレスの要因となる問題を解決する対処法が問題焦点型のコーピングです。

例として悩みや苦境の原因を取り除くアプローチがあり、より具体的に下記があげられます。

- 嫌な仕事を早く片付ける

- ストレス要因となる体制の問題点を解決する

- 不明点を明らかにする

- 考え過ぎず、取り敢えず思い切りやってみる

- 人間関係の問題やミスコミュニケーションを解消する、難しい場合は異動・転職する

また、受けた刺激をどう受け取るかという部分も重要です。現実をどう解釈するかでストレス反応は大きく変わります。解決すべき問題は自分の受け取り方にある可能性もあります。

物事の良い面を考える。または現実にそぐわない期待をしないようにしたり、自信を持つことが問題の解決に繋がります。認識の歪みを直すアプローチは前回紹介しているので気になる方はそちらもご覧ください!

社会人基礎力で問題解決力を高める

問題焦点型のコーピングでは、問題解決能力が鍵となります。その上で、各社会人基礎力が下記のように問題解決やストレス軽減に役立ちます。

- 主体性:主体的な行動はコントロール力と自己効力感を高め、ストレスへの耐性を上げます。

- 働きかけ力:周囲の協力を得ることで問題解決力が高まります。環境や体制の改善もしやすくなります。

- 実行力、計画力:目的・計画を遂行する実行力は問題解決力の鍵となります。

- 課題発見力:解決すべきストレスの原因を特定することで問題解決のきっかけを作ります。

- 創造力:新たな解決策を見つけ、問題解決に役立ちます。

- 柔軟性:固定概念が少ない多様で柔軟な考え方はストレスへの耐性を高めます。

- 発信力:問題の解決に向けて、トラブルを回避しながら発信する力は大事な要素になります。

- 傾聴力:普段から周囲の相談を聞いていると、必要な時に自分も相談しやすい関係性構築に繋がります。

- 状況把握力:分からないことによる不安はストレス要因を強化します。状況を把握することで不安を軽減するとともに、課題発見と問題解決のために必要な情報を整理できます。

- 規律性:規律を守り周りの信頼を勝ち取ることで人間関係のトラブルによるストレスを予防します。

社会人基礎力の向上はストレス対応の向上を通して心身の健康にも繋がります。

ソーシャルサポートを活用する

また、問題を解決する上で周囲の力を借りることも重要です。

不安や悩みで困ったときに頼れる身近な人達は、社会内での支援を与えてくれるという意味でソーシャルサポート(社会的支援)と呼ばれます。

状況にあわせた適切なサポートを受けることで、課題やストレスを乗り越える助けとなります。

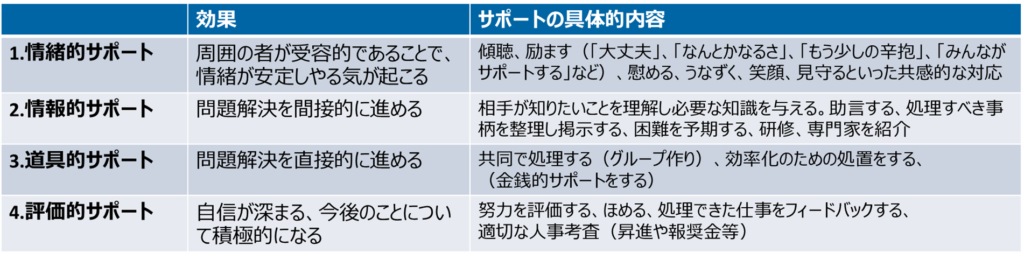

ソーシャルサポートは情動焦点型と問題焦点型の両方に役立ち、4つに分類されます。

- 情緒的サポート:励ましや受容によるモチベーションアップ

- 情報的サポート:課題解決に役立つ情報を与えてくれる

- 道具的サポート:実際に手助けしてくれる

- 評価的サポート:仕事ぶりや業績などを適切に評価する

上記のサポートがバランスよく活用できるか、見直してみましょう。そしてサポートをしてくれる人への感謝を今一度実感しましょう。

また、ソーシャルサポートには様々なサポート源があります。どのようなサポート源があるかを整理し、必要な時に活用できるようにメンテナンスをしておくことが転ばぬ先の杖となります。

特に周囲の人との関係性、家族や友人を大切にし、いつでも相談できるような環境を整備しておくことが重要です。

- 相談できる上司、同僚

- 家族からの援助

- 親身に相談に乗ってくれる友人

- 専門家(産業医、看護職、心理カウンセラー)

- 同じ経験を持つ人

- 所属団体(会社等の組織)

- 公的機関

いつでも相談できる人や場所と思うだけで、不安や孤独感が和らぎ、ストレス反応の抑制に繋がります。専門家でないと解決できないこともありますので、相談方法を確認しておきましょう。

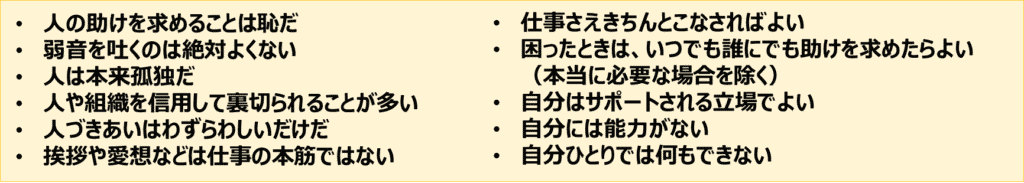

ソーシャルサポートを活用できるように個人的特性を整える

ソーシャルサポートを活用する上で一部の個人的特性や認知の歪みが妨げとなります。下記のような個人的特性は周囲との関係を遠ざけたり、サポートをお願いする妨げとなるので注意です。

ストレスが掛かった状態では判断力や対応力は下がります。ストレス反応が強くかかった時に上記のような認知の歪みを解消するのは困難です。そのため、必要な時にサポートを活用できるように問題点を解消しておくことが重要です。

周囲の人へのケア

周囲の人のストレスコントロールを支援できると一段階上のストレスコントロール力と言えるでしょう。ここでは職場に着目して周囲の人の不調や異変へのフォロー方法を整理します。

同僚のケア

相手に寄り添いサポートする意思を伝える

前述の通りメンタル不調は伝播します。また、周囲の人がメンタルでダウンすると、自分は何かできなかったのかという忘れがたい後悔や無力感が生まれます。そのような状況を避けるためにも、不調や異変に気づいたら可能な範囲でケアやフォローに努めましょう。

まず異変に気付いたら上長に相談しましょう。スピーディーな情報共有がフォロー体制の構築には欠かせません。上長と連携を取りながらのフォローにより、こまめなフォローや業務量や担当の調整など問題焦点型コーピングに繋がる選択肢が広がります。

個別のアプローチとしては、情動焦点型のコーピングが中心となります。

メンタル不調が原因となる場合、変化(仕事のミスや効率低下)を直接指導すると、相手は増々追いつめられてしまい逆効果です。

「最近辛そうだけど、何か役に立てることない?」や「困っているように見えるけど良かったら話してくれない?」など、まずはサポートする意思を伝えましょう。

この時相手の気持ちの決めつけに注意しましょう。また無理やり話を引き出そうとするのも圧となり逆効果です。断られた場合は素直に身を引き、1-2週間様子を見て、声掛けや上司との情報共有を継続しながら相手が心を開くのを待ちましょう。

また、話を聞くときは聞き役になり、気持ちを理解することに努めましょう。一緒に問題を整理することで解決の糸口がみつかることもありますし、話を聞いてもらえるだけで気持ちが楽になります。

関係者へつなぐ方法

専門的なサポートや業務上の調整・配慮が必要だと感じた場合は、専門家や上司への相談を勧めましょう。

相談を拒否された場合は、「もし一人で行くのが不安なら同席しようか?」と同伴の提案をしたり、「君のことが心配だから、このことを〇〇さんと相談していい?」など、同意を取った上で自ら関係者に相談するアプローチがあります。この時も相手に寄り添う姿勢が重要となります。

下手な介入はリスクが高まるアプローチもありますので、過度な介入は避けましょう。解決よりも情動焦点型のコーピングが必要な人・場面が存在します。また、手に負えない時は専門家に相談するように方向を変えましょう。

上長としてのメンバーへのケア

自身が上長となった時にメンバーのメンタルをどのようにケアするかはチームのポテンシャルを発揮する上で重要です。

メンタル不調を予防することでチームの働く環境が悪化したり、負担がメンバーに偏ったりすることを回避できます。また、上長としてメンタル不調を予防し、兆しに気付き早期にフォローする責務があります。

上長に求められる役割にもよりますが、メンタルヘルスや健康へのメンバーの関心を高めることもチーム全体の健康維持のために重要です。メンバーの関心が薄い時はメンタル不調による弊害や適切なコーピングによる利点を伝え、メンタルヘルスや健康維持の重要性を説明する機会を設けましょう。

また、いつでも相談できる存在であることをオープンにアピールすることも重要です。早めの相談を受けられれば影響が大きくもしくは複雑化する前の早期問題解決が期待できます。

1on1はいつでも可能である旨を発信したり、普段のコミュニケーションで話しかけやすい雰囲気を作っておくことが有用です。また、相談を待つのみではなくこちらから話を聴きに行く姿勢も関係性構築とマネジメントの観点で重要です。

メンバーの異変に気付く

ここでもケアの第一歩は相手の異変や不調に気づくことです。下記は上長だからこそ気づきやすい仕事ぶりの変化です。

そのほか、表情や服装などの振る舞いなどの変化もメンタル不調のサインの可能性もあります。変化に気づいたらそのほかの変化が無いかに注意しながらフォローの要否を判断しましょう。

業務・役割の変化、家庭でイベントがあった、もしくは多忙なメンバーにはストレス要因が多いと推測されるので特に注意が必要です。

職場におけるサポートの充実

取るアプローチはメンバーの状況や適性に合わせて変更する必要があります。そのためには選択できるサポートを充実しておくことが重要です。

前述の4種類のサポートについて具体的に下記のようなアプローチがあげられます。

ご自身の職場ではどのサポートが充実しており、逆にどのサポートへ補強が必要か、そしてどのアプローチが自身の職場で効果的かを考えながらご確認ください。

サポートが充実していればメンバーの適正や状況にあわせて調整しやすくなります。下記はその調整の例です。

- 適応状態が好ましく、現在の仕事に適性があると判断される。

→評価的サポート+無理をしていれば道具的サポート(業務の分担) - 職場への適応に関する大きな問題はないものの、最近元気がなく反応が減少している。

→情緒的サポート+道具的サポート+(メンタルヘルスに関する情報的サポート) - 職場への適応が悪い場合。

→配置転換等の道具的サポート+情緒的サポート+肯定的な評価的サポート+情報的サポート

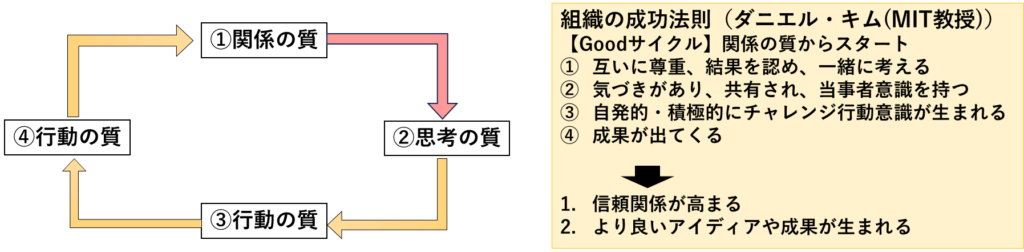

日常のコミュニケーションの重要性

日々の円滑なコミュニケーションは下記のような様々な恩恵が期待できます。仕事の上での主なストレス要因の一つとなる人間関係の問題解消にも繋がります。また、いざという時にどんな対応が出来るかも日々の関係性により変わります。

- 「職場の人間関係の問題」というストレス要因の解消

- 不調サインの早期発見、性格傾向の把握

- 自己開示の促進による相互理解

- 思考の整理補助(問題解決力向上)

- 自己充足的コミュニケーション(人間関係形成・維持向上・緊張解消)

- 相談しやすい関係性の構築(孤独・コントロール感低下を回避)

そして、関係の質は巡って行動・成果の質に繋がります。上長として日々のコミュニケーションをないがしろにしてよい理由は無いと言っていいでしょう。

メンタルヘルスに関わらず報連相の遅延はリスクを大きくします。気になる点や懸念点を直ぐに相談できる環境を目指しましょう。

ストレスコントロール力を鍛える上での注意点

最後にストレスコントロール力を鍛える際に注意が必要な点を下記に整理します。

- 無理をしない:ストレスに耐え続けることが「良いこと」ではありません。時には休む勇気を持ちましょう。原因に対処することも大事ですが、気持ちをリフレッシュさせる自分への労りとのバランスも重要です。

- 短期的な解決に頼りすぎない:例えば、アルコールや甘いものに頼ると、ストレスが一時的に和らぐことがありますが、根本的な解決にはなりません。長期化しそうなストレスの原因には周囲への相談も交えながら解決策を検討しましょう。

- 自分を責めすぎない:ストレスを感じること自体は自然なことです。むしろ挑戦や努力の証ともいえます。「ストレスを感じている自分が悪い」と考えないようにしましょう。

状況によりストレスやそれに伴う反応は大きく異なります。不調の際の対処方法や最終的な判断は専門家への相談の元で行ってください。

参考となる書籍

精神科医が教える ストレスフリー超大全

ストレスコントロール力を鍛える上で最もオススメするのは樺沢 紫苑氏の「精神科医が教える ストレスフリー超大全」(ダイヤモンド社)です。

タイトル通り筆者は精神科医でストレスコントロールでこれ以上のプロフェッショナルはおりません。根拠に基づいた注意点やコツが豊富に詰まった一冊です。実際今回の記事を書く上でも大変参考にさせていただきました。

筆者の著書の特徴としてどう行動に落とし込めばいいのかまでが詳細に紹介されています。そのため、実際の行動変化につなげやすいです。

前述の朝散歩も本書から学んだアプローチで、この本と出会えたことと筆者に大変感謝しています。

一つ一つのテクニックが読みやすくまとまっているので、一気に読んでも、時間がある時に必要な部分を何度も読んでも、どちらの使い方もしやすい、まさに人生を支えてくれる一冊と言っても過言ではありません。

ストレスコントロール力を鍛えるため、もしくは既に抱えている悩みを解消するのにも役立つオススメの一冊です。

睡眠こそ最強の解決策である

ストレスに対するアプローチは様々あります。その中で最も重要なのは睡眠です。心身の健康を維持し、ストレスに適切に対処するために真っ先に着手すべきは睡眠の改善であると産業医の先生にもご助言をいただきました。

その睡眠を重点的に改善するのに役立つ一冊が「睡眠こそ最強の解決策である」(SBクリエイティブ)です。本書は睡眠コンサルトのマシュー氏による著書でアメリカ、イギリスでベストセラーとなっています。

人生の多くの問題は睡眠不足から来ていると指摘する著者。心身の健康を維持するためにもベストのパフォーマンスを発揮する上でも睡眠はとても重要な存在です。

健やかな睡眠を得るためのアドバイスが根拠と共に分かりやすく簡潔に紹介されます。助言はシンプルですが根拠があるので納得感があります。また、シンプルゆえに行動に取り込みやすいのも魅力です。

前述の通り筆者はTEDにも睡眠に関する講演をいくつかプレゼンしています。内容が気に入り、より詳細を知りたいと感じた方は是非本書も手に取って頂ければと思います!

おわりに

ストレスコントロール力を高めることで、日々の生活に余裕が生まれ、困難な状況にも落ち着いて対処できるようになります。

最初から完璧にストレスを克服する必要はありません。一歩ずつ自分のペースで取り組むことで、少しずつ効果を実感できるはずです。この記事を参考にして、ぜひ自分に合ったストレス対策を見つけてください。

さあ、今日からストレスを味方に変えて、心身ともに健康な毎日を目指しましょう!この記事がそのきっかけになれば嬉しいです。

それではまた次の記事で!