どうもです!これまで整理してきた社会人基礎力の12個の各スキルに対し、より確実に鍛えるための日々の行動リストを紹介しています。

スキルを身につける上で必要な要素を抽出し、それぞれに対してどのような行動がレベルアップに繋がるかをリスト化して考えていきます。

行動リストが日常の中で具体的に行動に移す上での皆様の助けとなりましたら幸いです!

行動リストを全て実施するのは非現実的です。特に取り組むべきポイントを絞り、確実に日々の行動に移しましょう!慣れにもよりますが、個人的には特に重要と感じた3つに絞るのがオススメです。

今回は遂に最後のテーマ、ストレスコントロール力です!

ストレスコントロール力とは?

ストレスコントロール力とは、「ストレスを自覚し、その影響を最小限に抑えながら、適切に対処する能力」を指します。

逆にこのコントロールが上手くいかないとポテンシャルを発揮出来ません。また、状況によっては心身の支障を招くことも懸念されます。

このスキルを高めることで、日々のストレスに振り回されることなく、自分のペースを保ちながら目標に向かって進むことが可能になります。

ストレスコントロール力についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!

ストレスコントロール力を鍛えるために必要な要素と行動リスト

今回はストレスコントロール力の鍛え方を下記のステップで考えていきます。

- 予防:ストレスやメンタルヘルスに対する正しく理解する。ストレスをコントロールする。上手く付き合う。

- 察知:異変や傾向を知る。異変にすぐに気づく。

- 対処:異変に対し早期に対処できる。適切な相手に相談できる。

この項目は大阪商工会議所の主催する「メンタルヘルス・マネジメント®検定試験」で学んだ内容を元に整理しました。また、勤め先の産業医の先生にレビューいただいた内容も盛り込みながら進めて参ります。

ただ、状況によりストレスやそれに伴う反応は大きく異なります。不調の際の対処方法や最終的な判断は専門家への相談の元で行ってください!

1.予防する、正しい知識を得て上手く付き合う

ストレスにうまく対応するにはストレスについて正しく理解することが重要です。理解度を深めることで不調の予兆に気付き早期に対処しやすくなります。

ストレス不調は深刻化すると回復が難しくなります。早期に気付き正しくケアすることや悪化を予防することが重要であり、そのためにはストレスに対する知識が欠かせません。

そして、ストレスは0にはできません。変化を受け入れ成長する上ではストレスが必要となる時もあります。ストレスと上手く付き合う方法を知ることがストレスコントロール力を鍛えるの第一の鍵となります。

またストレスの感じ方は人により異なります。そのため、一般的なストレスの知識も大事ですが、それに加えて自分に関するストレスの情報、つまり周囲のストレスの要因やストレスへの反応などを知る必要があります。

それではストレスに関する正しい知識を仕入れながら、普段の活動でストレス不調を軽減する方法を見ていきましょう!

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 自分のストレス要因をリスト化する | 自身のストレッサーを可視化して対策を立てる | 毎週1回、感じたストレス要因を3つメモし、対策を考える | 3ヶ月後に主要なストレス要因5つを特定し、2つ以上で対処法を実践 |

| ストレス反応(身体・感情・行動)を記録する | ストレス状態を客観的に把握する | ・毎日寝る前に1分、気分スコア(1〜5)を記録 ・毎週振り返り生活の上での改善点を検討 | ・2ヶ月後に自分のストレス傾向(時間帯・要因)を説明できる ・3か月後にストレス傾向に合わせた生活習慣を確立する |

| 小さな成功体験を日記に残す | 自己効力感を高め、ストレス耐性を上げる | 1日1回、「今日できたこと」を1つ書く | 3ヶ月でポジティブ記録が60件を超える |

| フロー体験を増やす | 適度な難易度に挑戦し成長と安定のバランスを取る | 週に3回難易度の高い活動に集中する時間を確保する | 3か月で集中を維持しやすい環境作り(集中しやすさ30%アップ) |

| 職場のメンタルヘルス研修や資料を確認する | 正しい知識を得て予防行動に繋げる | 月1回、社内またはオンラインの学習を受ける | 半年以内にメンタルヘルス関連知識テストで80%以上 |

| 朝のルーチン(深呼吸・軽い伸び)を取り入れる | ストレス反応の予防と自己調整力の向上 | 出勤前に2分間の深呼吸を実施 | 3ヶ月継続後、ストレス時の回復時間を30%短縮 |

| 「ストレス=悪」ではない視点を意識する | 適度なストレスを成長に活かす/苦難を前向きに捉える | 毎週1回、「ストレスが役立った場面」を振り返る | 半年後に「ストレスを挑戦のサイン」と感じる割合が60%以上になる |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| ストレスの仕組みをチームで共有する | 共通理解を持ち、安心感を高める | 月1回、ストレスに関するミニ共有会を実施 | 半年以内にメンバーの自己申告率が20%向上 |

| フィードバック時に感情を切り離す練習をする | 感情の伝播によるストレス悪循環を防ぐ | フィードバック時に一呼吸置く習慣を持つ | 3ヶ月後、感情的対応が半減 |

| チームで小さな達成を共有する | 成果体験の共有によりストレス耐性を上げる | 週1回の定例で「できたこと」を共有 | 半年でチーム満足度アンケート10%改善 |

| ストレス要因を仕組みで軽減する | 根本的なストレッサーの削減 | 月1回、業務負担や残業を分析し改善策を提案 | 半年後に業務ストレスに関する不満を30%減少 |

| 自身のストレスマネジメントを言語化して伝える | 手本として心理的安全性を醸成 | 月1回、自身のストレス対処法を共有 | 6ヶ月後にメンバーが「相談しやすい」と回答する割合70%以上 |

| チームのストレスサインを観察する | 早期発見と対話のきっかけづくり | 週1回、メンバーの表情や発言を記録 | 3ヶ月後、チームの不調サインを2件以上早期に発見 |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 趣味時間を「義務化」せず楽しむ時間にする | リラックスと自律性の回復 | 週2回、30分以上趣味に没頭 | 週2回、30分以上趣味に没頭 |

| ストレス要因をリセットする習慣を設ける | 感情の切り替えを促す | 仕事後に10分間、好きな音楽を聴く | 3ヶ月後、ストレスレベル(主観)が1ポイント改善 |

| 自然や運動を取り入れた趣味を行う | 身体的回復によるストレス軽減 | 週1回、自然に触れる・軽運動を実施 | 半年で睡眠満足度+20%改善 |

| 新しいことに挑戦する | 成長実感による自己肯定感アップ | 2ヶ月に1つ新しい趣味やスキルを体験 | 半年で「新しい挑戦を楽しめた」経験を3件以上蓄積 |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 感情的反応を減らす練習をする | 家庭内ストレスの連鎖を防ぐ | イラッとしたら深呼吸3回 | 2ヶ月で感情的対応が半減(自己記録) |

| 家事や負担の見える化を行う | 不公平感ストレスを減らす | 週1回、家事分担表を更新 | 3ヶ月後、家族の満足度アンケート80%以上 |

| 家族行事を計画的に楽しむ | ポジティブな体験の共有 | 月1回、家族で外出や食事計画を立てる | 半年で家族イベント6回実施 |

| 家庭内のストレス共有ルールを作る | 問題の早期発見・対処 | 月1回、「最近の疲れ・ストレス共有日」を設ける | 半年後、家庭内ストレスによる衝突件数50%減 |

2.認知の歪みを把握する、思考を切り替える

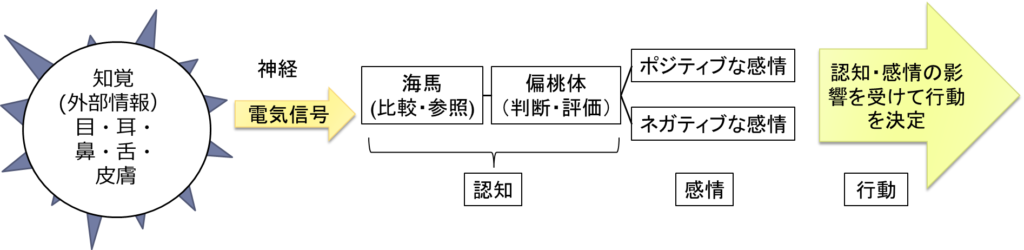

ストレスの感じ方は人により異なると前述しました。その最大の要因の一つが物事の認識の違いです。

同じ出来事でもその認識の仕方により受けるストレスは異なります。例えば何かが上手く行かなくても、学習・成長の機会として前向きに捉える人と、自分を責めて自信を無くしてしまう人では違いは明らかでしょう。

出来事をコントロールするのは限界がありますが、それをどう認識するかは相対的にコントロールできるものです。

ここでは認知の歪みを修正し、思考を切り替える方法を中心にストレスコントロール力の向上方法を考えていきましょう!

主な認知の歪み

認知の歪みとは非合理的に極端に物事を解釈してしまうことで、ストレスを増大させる要因です。まずは主な認知の歪みを知ることで、自分はどのような傾向があるかを把握しやすくなります。

主な認知の歪みとは下記があげられます。

- 根拠のない決めつけ:証拠や根拠がないのに決めつける。感情的に判断する。

- 一部だけ見る:良いところも悪いところもあるのに悪いところだけ見る。

- 悲観的・破局的に見る:悪い方向に考える。「どうせ失敗する」

- 過小評価・過大評価:「自分に価値は無い」(過小)、「最悪の失敗」(過大)

- 白黒思考(全か無か):一つ失敗したので、すべて終わりだ。

- 「べき」思考:「自分はより良い人であるべきだ」、「皆から好かれるべきだ」

- 自分に関連付ける:相手が不機嫌なのは私のことを怒っているからだ。

- 人の思考を読む:彼は私のことが嫌いなんだ。だから避けているんだ。

- 自分を責める:すべて私が悪いんだ。

この傾向が強いななどと感じたものはありますでしょうか?

傾向が強いものがある場合は、その思考パターンに陥っていないか日常の中で気を付けましょう。認知の歪みに気付いた場合は思考を切り替えて歪みを矯正することでストレスの影響をコントロールしましょう。

認知の歪みを直すワーク

具体的に思考を切り替え認知の歪みを直すワークを紹介します。下記のような3つの問いかけをしてみましょう。

- あなたの中でマイナス効果が大きい信念は何か?

- その信念はあなたにとって何をもたらしているか?

(プラスとマイナスどちらが大きいか?) - その信念を前向きなものに変えられないか?

認知の歪みは言い換えれば信念であり、ものによっては強みとなるものもあります。そのため、変えようと思っても心の抵抗が生まれることも少なくありません。

上記の問いかけをすることでその信念が本当に守るべきものなのか、自分の人生に役立つものなのかを客観的に見直すことができます。

自身への説明パターンの切り替え:悲観的な思い込みからの脱却

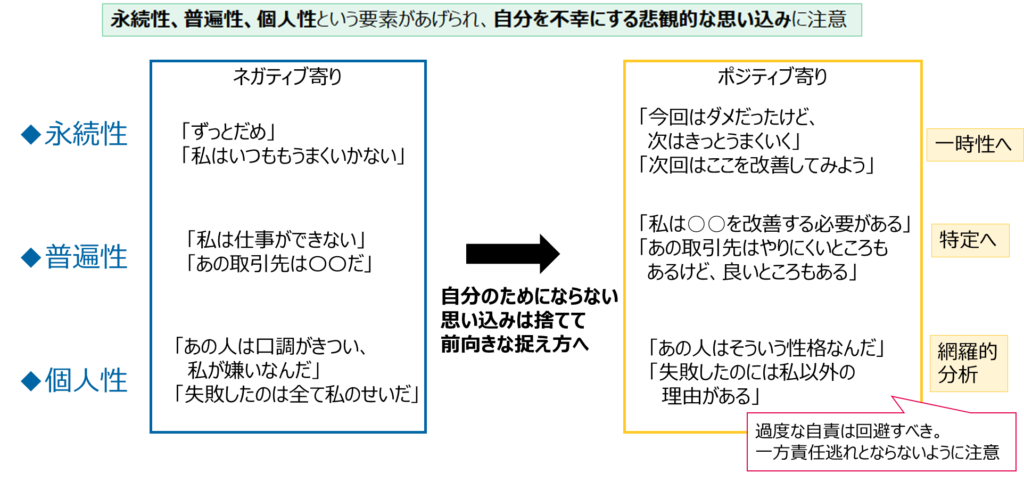

また認知における大事な要素として自身への説明パターンがあります。この説明パターンが悲観的であるとストレスの影響がより強まりやすくなります。

悲観的な説明パターンの主な要素として永続性、普遍性、個人性があげられます。まずはこれらの視点で認知をネガティブに歪める説明パターンが習慣化していないかに注意しましょう。

自身への説明パターンとそのコントロール方法については下記の書籍から学びました。より詳しく知りたい人にオススメです。

思考の反芻を止め認知の歪みを矯正する

また、思考の反芻により悲観的な思考が繰り返し続くと自分を自身で傷つけるような状態もストレスを強める要因です。続きます。ストレスを軽減するためには思考の反芻を食い止め切り替える必要があります。

思考の切り替えとしてはまず反芻を止める必要があります。その際に有効なアプローチを下記に紹介します。

- 肉体的手法:手のひらを壁に打ち付け「ストップ」と叫ぶ(ループを断ち切る儀式)

- 関心の移転:何か一つに着目し、数秒間一心に観察する(別の一つのものに集中する)

- 上記二点の併用:考える時間を決め、自分に言い聞かす「ストップ、このことは〇時に考えよう」

- 困ったことをノートに書きだす+後で考える時間を決めておく(一旦悩みを脳内から吐き出す)

反芻をコントロール出来たら次は自分との対話での反論を試みましょう。反論まで上手く行くことで認知の歪みの矯正に繋がります。

下記が反論により認知の歪みを矯正するステップです。

- 証拠はあるか?:思い込みの根拠が正しいか、事実に基づき確認

- 別の考え方はできるか?:そのほかの要因は?変えられる、特定の、自分の責任でない理由に焦点

- 思い込みが本当であった場合どんな意味を持つか?:それがどうしたのか?実際の影響は?対処法は?

- その考え方は有効か?:考え・悩むことで事態が好転するか?その思い込みは自分の役に立つか?

紙に書いてみると思考が整理され客観的に捉えられるのでお勧めです。

思考の反芻への対処:人称の変更

また、思考の反芻によるストレスが高まりやすいる人の特徴として自分への説明において「私が」と1人称を使う傾向があります。この状態で思考を反芻すると自分の世界に視野が狭まり、思考の切り替えや他の視点の取り入れが難しくなります。

ここで主語を「自分の名前」、「あなた」など人称を変えることで、自分との距離ができるので客観的にとらえやすくなり、広い視野でバランスよく物事を考えられるようになります。

人は自分のことになると視野が狭くなりがちです。周囲の人には客観的にアドバイスできるのに、自分自身のことについては不安などにより視野が狭くなっていた経験をお持ちの方も多いと思います。

思考の反芻とその改善方法についてより詳細を知りたい方は下記書籍がオススメです。

ここまで認知の歪みとその対処法について考えてきました。ここからは普段取り入れられる行動リストへ落とし込みます。

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| ミスの後に「事実・解釈・感情」を分けて記録する | 認知の歪みを客観視する習慣をつける | ミスをした際に、3項目をメモに残す(週3回以上) | 3ヶ月で自動的に「事実と思考の区別」ができるようになる(自己記録30件) |

| 「自分の責任以外の要因」を意識的に洗い出す | 自責思考を緩和し、柔軟な視点を養う | 問題発生時、関係する外的要因を3つ書き出す | 6ヶ月で「過度な自責傾向」を自覚できた割合を70%以上にする |

| 「今回だけ・この場だけ」と言い換える練習をする | 永続的・普遍的な悲観表現を減らす | ネガティブ発言をした際に1回言い換える(1日1回) | 3ヶ月で悲観的表現の頻度を50%減少させる |

| 同僚との「前向きな反省会」を実施する | 楽観的な説明スタイルを共有する | 週1回、ミス共有時に「次に活かす視点」を全員で出す | 半年後、チーム全体の振り返りで肯定的表現が7割以上になる |

| 感情が高ぶった時に「5分ルール」で思考整理 | 感情反応を抑制し、冷静に判断する | 強いストレス時に5分深呼吸+メモを行う | 3ヶ月で衝動的発言・返信を半減させる |

| 認知の歪みが無いか振り返り | 認知の歪みの傾向を把握し、矯正・対策する | 1日1回認知の歪み、悲観的な説明パターンがないか振り返る | ・2か月で自身の傾向を把握 ・半年で傾向が強いもの2個に対し矯正 |

| 「ありがとう日記」をつける | ポジティブ認知の習慣化 | 1日1つ、仕事で感謝できたことを記録 | 6ヶ月で「感謝記録」180件達成し、幸福度自己評価が20%向上 |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 部下の失敗を「成長材料」としてフィードバック | 成果でなくプロセスを評価する習慣 | フィードバック時に「次の一歩」を1つ示す | 6ヶ月で部下のストレス申告件数を30%減少 |

| チーム内で「失敗共有ミーティング」を導入 | 悲観的説明を共有・再定義 | 月1回「うまくいかなかった事例と学び」を全員発表 | 半年でチーム内「ネガティブ説明」発言を40%減少 |

| 自身の失敗体験を笑い話として話す | 楽観的態度をモデル化 | 週1回以上、自身の小さなミスを共有 | 3ヶ月で部下から「話しかけやすい」との評価80%以上 |

| 会議で「現実的なリスク」と「可能性」をセットで議論 | バランス思考(柔軟な楽観主義)を育む | 各議題で「リスクと打開策」を1セット提示 | ・6ヶ月で意思決定後の後悔率を20%以下に抑える ・6カ月でメンバーの前向きな提案数20%アップ |

| 感情的判断をしていないか確認 | 認知の歪みを減らす | 判断直後に根拠を3項目チェック | 3ヶ月で衝動的判断の件数を半減 |

| メンバーの長所を日報で1つ記録 | 楽観的チーム文化の醸成、モチベーション向上 | 毎日1名の強みを日報に書き必要時に直ぐFB、共有できるようにする | 半年でポジティブフィードバック件数を100件以上にする |

| 認知の歪みを周知&FB | メンバーの認知の歪みの矯正を支援 | ・主な認知の歪みとその影響を1年に1回周知する ・1on1等で認知の歪みを確認したらFBする(決めつけに注意) | メンバーのメンタルダウン率0% |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| できたことリストを作成 | 自己効力感の向上 | 1日3つ達成したことを記録 | 3ヶ月でリスト300件達成 |

| 「自分の責任以外の要因」を意識的に洗い出す | 自責思考を緩和し、柔軟な視点を養う | 問題発生時、関係する外的要因を3つ書き出す | 6ヶ月で「過度な自責傾向」を自覚できた割合を70%以上にする |

| 悩んだ時は「いま・ここ」に戻る呼吸法 | 悲観的反芻のリセット | 1日2回、深呼吸+3分マインドフルネス | 3ヶ月でストレス自己評価20%改善 |

| SNS投稿前に「誰のため・なぜ」を確認 | 他者比較によるストレスを抑制 | 投稿前に1回セルフチェック | 3ヶ月でSNS由来ストレスを50%低減 |

| 自分の変化を月1回振り返り | 成長実感を可視化 | 月末に「成長・改善・継続」を各1項目記録 | 半年後、自分の成長実感を10点中8点以上に維持 |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 家族との意見対立時に「相手の意図」を質問で確認 | 思い込み・決めつけを減らす | 対立時に相手の意図への質問を1回挟む | 3ヶ月で誤解による衝突件数を50%減 |

| 家族の行動を「良い面」から1つ評価 | ネガティブフィルターを緩和 | 1日1回、家族の良い行動を言葉にする | 半年で家庭内感謝の声掛けを180回以上 |

| 「~すべき」発言を減らす | 完璧主義の緩和 | 「~すべき」を言い換えた回数を記録(週5回) | 3ヶ月で「べき思考」発言を70%削減 |

| 一日の終わりに「ありがとうメモ」を共有 | ポジティブ認知の共有 | 家族全員で1日1回「感謝」を言葉に | 3ヶ月で家族間ポジティブ交流件数90件達成 |

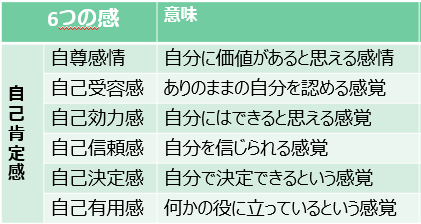

3.自己肯定感を高める

ストレスとうまく付き合うには、自己肯定感を高めて自信を身につけることも一つのアプローチです。

自分の可能性を信じ、自分はできるんだと自信を持ち、肯定的に自己を認識することができれば、ストレス要因に対する抵抗を高められ、難易度の高い挑戦にも取り組みやすくなります。

自己肯定感は主に下記の6つの感に分けられます。それぞれを高める日々の取り組みを整理します!

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 失敗時に「何を学べたか」を必ず書き出す | 失敗を自己否定ではなく成長要素として捉える | 失敗・トラブル発生時に必ず「学びメモ」を1件残す | 半年後、同様のミスの発生率を30%減少 |

| 不完全な自分を認めるアファメーションを行う | 完璧主義によるストレスを軽減 | 出勤前に「今の自分で大丈夫」と3回声に出す | 3ヶ月で「自己否定的思考」の頻度を週1以下に低下 |

| 他人と比較せず、自分の基準で評価する習慣をつける | 比較による自己否定を防ぐ | 週に1度、自分の仕事を「先週比」で評価する | 半年で「他者比較による焦燥感」の自覚頻度を半減 |

| 新しい業務や改善提案に月1回挑戦する | 行動による自信形成 | 月1件以上の改善提案・工夫を上司へ共有 | 半年で業務改善アイデア提出数を6件以上に |

| 難易度を少し上げた目標を設定し、成功体験を積む | 「できる感覚」を強化 | 週ごとに1つ、5〜10%高い負荷の業務に挑戦 | 3ヶ月で成功率70%以上を維持した挑戦経験を10件以上積む |

| 定期的に「自分の強み」を振り返る | 自信の基盤を可視化 | 月末に1回、強みを3つ書き出して更新 | 半年後、強みリスト15項目以上を蓄積 |

| 業務の進め方を自分で設計する | 主体性を高めストレス源を減らす | ・毎週、1業務で「自分なりのやり方」を試す ・週1回、自分発案の行動を提案 | ・半年後、自主的改善を行う業務比率50%以上 ・3ヶ月後、「自発的行動」への評価フィードバックを3件以上獲得 |

| 新人や後輩に知識を共有&メンバーを支援 | 他者への貢献から存在意義を感じる | ・月1回、1on1や資料共有を実施 ・週1回、同僚の業務を1件サポート | 6ヶ月でメンター活動4回以上、感謝コメント5件以上獲得 |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| メンバーからの感謝・成果フィードバックを記録する | チーム貢献から自尊感を高める | 月1回、部下の成長を言語化して振り返る | 半年後、チーム平均評価を10%向上させる |

| 弱みやミスをチームにオープンに共有する | 完璧でなくても信頼を得られる体験を積む | 月1回、自分の改善点を率直に話す | 6ヶ月後、心理的安全性スコアを15%向上 |

| 「失敗しても再挑戦できる姿勢」を示す | 部下にも自己受容を促す | 月1回、自身の失敗談をチームミーティングで共有 | 半年後、部下の自己開示率を20%向上 |

| チームの課題を自ら仮説立て・実行・検証する | 成果を生み出す力への確信を強化 | 月2件の改善提案をPDCAで回す | 半年で提案施策の実行率70%以上を維持 |

| 他部署・他業種の成功事例を自部署に応用する | 学びを行動に変える力を養う | 月1件、他チームの事例を分析・転用 | 半年で転用施策5件中3件を定着化 |

| チーム方針や判断基準を明確に伝える | 「一貫した行動」で信頼を得る | 週1回、意思決定理由を言語化して共有 | 半年後、部下の「信頼度」評価を10%向上 |

| チーム方針を構築し、上層部と交渉する | 主体的意思決定で自律性を高める | 月1回、チーム施策の提案書を自発的に提出 | 半年で自主提案承認率50%以上を達成 |

| 部下の強みを引き出して配置・育成に反映 | 他者貢献から存在価値を実感 | 月1回、メンバーごとに「強み発掘メモ」を更新 | 半年後、メンバー育成満足度80%以上を達成 |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 上手くいかない日も「できたこと」を3つ書き出す | 成果だけでなく努力や継続そのものを肯定する | 毎日、趣味活動後に「今日のよかったこと」を3行メモ | 3ヶ月後、記録継続率90%を達成し、自己評価の肯定感スコアを20%向上 |

| 目標を小ステップに分け、達成ごとに可視化する(例:練習回数、投稿数) | 成長実感を積み重ねる | 週1回、進捗記録や成果をSNS・ノートにまとめる | 半年でステップ達成率70%以上、活動継続率90%以上を維持 |

| 「なぜこの趣味をしているのか」を定期的に言語化 | 自発性を確認し、モチベーションを安定化 | 月1回、趣味ノートに「目的と今の気持ち」を書く | 半年後、活動目的が明確な状態で継続している割合80%以上 |

| 周囲と比較せず、自分のペースで続ける指針を設定 | 外的評価に左右されない安定した継続 | 毎週の活動計画を自分で立て、振り返りに使う | 半年後、継続実施週率80%以上を維持 |

| 成果や気づきを他者と共有する(SNS、仲間内、イベントなど) | 趣味を通じた社会的つながりを感じる | 月1回、作品や活動記録を共有 | 半年以内に3回以上フィードバックを得て、有用感を実感 |

| チーム方針や判断基準を明確に感謝・楽しさを感じた瞬間を記録し、定期的に振り返る | 「今の自分の活動が意味ある」と感じやすくする | 週1回、「今週の楽しかったこと」を1行日記に | 半年で26件以上の記録を達成し、ポジティブ感情の平均スコアを20%向上 |

④活動

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 家事・育児・会話などで「今日はここまでできた」と声に出して認める | 日常の小さな成果を意識して自己評価を高める | 毎日1回、「今日頑張れたこと」を家族やノートに共有 | 3ヶ月後、自己評価スコア20%向上(否定的思考の頻度20%減) |

| 家族との関係でポジティブな変化があったら、すぐに「これは自分の行動が影響した」と意識する | 自信と影響実感を強化する | 1日1回、「自分がした行動で良くなったこと」をメモ | 半年後、肯定的行動の自己認知率80%以上 |

| 「〜すべき」ではなく「〜したい」で選択する意識を持つ | 自発的行動でストレスを減らす | 毎朝、「今日はどんな関わり方をしたいか」を短く言語化 | 半年後、「自分の意思で選んだ」と感じる割合80%以上 |

| 感情的になったとき、「今は疲れているだけ」「大丈夫」とセルフトーク | 自分の気持ちに冷静に対応できるようにする | 感情が揺れた時、3呼吸+セルフトークを実施 | 半年後、感情的な後悔の発生回数を30%減少 |

| 感謝やねぎらいの言葉を積極的に伝える(例:「助かった」「嬉しい」) | 家族からのポジティブ反応を通じて貢献感を得る | 1日1回、家族に「ありがとう」または「嬉しい」を伝える | 半年後、家族からのポジティブリアクション回数を週10回以上に |

| 週末に「1週間でよかったこと」をお互いに話す | 家族全員の自己肯定感を高める | 毎週末、3分の感謝タイムを実施 | 半年後、実施継続率80%・家族満足度アンケートで+20%向上 |

4.アサーティブなコミュニケーション・心理的安全性

人生の悩みは全て人間関係から生まれるとアドラーが言うように、人間関係は主なストレス発生源の一つです。

ポイントとして人間関係は上手く行かないとストレスの原因となりますが、うまく機能すれば上記の自己肯定感の向上や安心感の獲得などストレスコントロールを高める上でも重要な要素です。

そのためコミュニケーションスキルの向上もストレスコントロール力を高める鍵となります。

ここではよりストレスコントロールの観点から、アサーティブなコミュニケーションと心理的安全性という要素に絞り、スキルを高める推奨行動を整理します。

アサーティブなコミュニケーションとは自分も相手も尊重しながら、率直に伝えるコミュニケーションです。お互いを尊重するので無駄なトラブルを回避し、両者が納得できる着地点を見つけることができます。

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 自分の意見を率直に伝える(Iメッセージを活用) | 主体的に意見を述べ、建設的な対話を促す | 1日1回、自分の意見を「私は〜と感じる/考える」で表現する | 3か月で発言機会の80%をIメッセージで表現 |

| 相手の話を最後まで遮らず聞く | 傾聴姿勢を示し、信頼を築く | 1日1回、相手の発言を最後まで聞いた上で要約して返す | 3か月で「話をよく聞いてくれる」と言われる割合を50%→80%に改善 |

| 否定より共感から始める | 心理的安全性のある対話を促進 | 1日1回、「なるほど」「そう感じたんですね」と共感から返す | 3か月後、会議での意見対立時の感情的トラブルを50%減 |

| 感情を整理してから発言する | 衝動的な反応による摩擦を防ぐ | 1日1回、ネガティブ感情が生じたら10秒深呼吸→再考して発言 | 6か月で感情的な反応による誤解報告件数ゼロ |

| フィードバックを依頼する | 自他理解を促進し、改善の糸口を掴む | 週1回、信頼できる同僚に「最近の私の対応どう思う?」と質問 | 6か月で自分の課題フィードバック5件以上を得て改善報告 |

| 会議中に他者の意見を要約して伝える | 発言者の意図を正確に共有し誤解を防ぐ | 週2回、会議で他者発言を要約して再確認 | 半年で「誤解による手戻り」件数を30%削減 |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| チームメンバーに発言機会を均等に与える | 心理的安全性を高め、意見の多様性を促進 | 毎週の会議で全員に1回以上意見を求める | 3か月で「会議で発言しやすい」と感じる人80%以上 |

| メンバーの意見を否定せず受け止める | 安心して意見が出せる環境をつくる | 毎日1回、まず受容的な返答「ありがとう」「興味深いね」を使う | 6か月でチームの提案件数を1.5倍に増加 |

| ミスの原因を個人でなくプロセスで分析 | 責める文化から学ぶ文化へ | ミス発生時、原因を「仕組み」視点で3項目整理 | 半年で「責められる不安がある」との回答を30%→10%へ減少 |

| 感謝と称賛を言語化して伝える | 安心感と自己効力感を高める | 1日1回、誰かの行動を具体的に褒める | 3か月で「承認されている」と感じる人を70%→90%に増加 |

| 意見の違いを歓迎する姿勢を明示 | 多様性を活かす文化の促進 | 週1回、対立意見を「良い視点だね」と前向きに受ける | 半年でチームの議論満足度を20%向上 |

| 雑談や1on1で心情を把握する | ストレスサインを早期に察知 | 週1回、1人以上と仕事以外の話をする | 半年で離職意向の早期発見率を80%以上に |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| グループ活動で意見をシェアする | 人と関わる練習を通して自己表現力を高める | 活動ごとに1回、自分の感想を言葉で伝える | 3か月で「発言する抵抗感」を50%→20%へ減少 |

| 相手の得意分野を認めて声をかける | 良好な関係構築とポジティブ感情の促進 | 1回の活動で1人に「すごいね!」など称賛を伝える | 3か月でグループ内の相互称賛回数を2倍に |

| 意見の食い違いを感情抜きで話し合う | 冷静な対話スキルを磨く | 衝突時に感情語を避け、事実ベースで話す練習 | 半年で対人ストレス軽減率30%達成 |

| 活動後の振り返りを共有する | 対話の量を増やして相互理解促進 | 月1回、メンバーと「今日よかったこと」を話す | 半年でグループ内の満足度アンケート80%以上 |

| 新しいメンバーと積極的に関わる | 他者との心理的距離を縮める | 月2回、新メンバーに自ら声をかける | 半年で新メンバーの定着率を90%以上に |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 感情ではなく事実で話す | 感情的対立を防ぐ | 1日1回、話す前に「私は〜と感じた」と言い換える | 3か月で家庭内衝突回数を50%減 |

| 相手の話を最後まで聞く | 傾聴による信頼関係の強化 | 1日1回、家族の話を遮らず聞き切る | 3か月後、家族から「話を聞いてくれる」と言われる割合80%に |

| 感謝を言葉にする | 安心感と絆を高める | 毎日1回「ありがとう」を伝える | 半年で家族の笑顔観察頻度を週3→週6回に増加 |

| 意見の違いを尊重して話し合う | 相互理解と心理的安全性の維持 | 月2回、落ち着いて話し合う時間を設ける | 半年で「意見を言いやすい」と感じる割合を70%以上に |

| 負の感情を一晩持ち越さない | ストレスの蓄積を防ぐ | 感情的になったらその日のうちに整理 | 半年で感情の持ち越しゼロを達成 |

5.ストレス反応や不調に気づく

ここからはいよいよストレスへの本格的な対処に入ります。

ストレスに適切に対処し不調を予防するにはストレスによる反応や不調の予兆に早期に気付くことが重要です。

自身の心身の状況を把握することで対処の要否や必要な対応方法を判断できます。また、前述の通り、ストレス反応は深刻化してからの対処は困難となるので、早期に気付き対処することが重要です。

また、ストレス反応は直接の心身の不調のみでなくパフォーマンスの低下やミスの増加という形でも表れます。そのため、どのようなストレス反応があるかを知ることも大事です。

それではストレス反応や不調へのアンテナを磨くための普段の取り組みを考えていきましょう!

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 朝と就業後に気分スコアをつける(例:1〜5点) | 自身のストレスの変化に気づく | 毎日2回、1分以内に気分を点数化 | 3ヶ月後、気分変化が±1以内で安定する日が全体の70%以上 |

| ミス・遅刻・集中力低下のサインを記録する | 行動面からストレス兆候を把握 | ミスや注意散漫を感じた日に一言メモを残す | 半年でメモ内容から原因・傾向を特定できるようになる |

| ランチ後・午後の倦怠感を可視化 | 身体的サインを早期発見 | 毎日13時に眠気・だるさを0〜5で評価 | 3ヶ月後、ストレス起因の倦怠感スコア平均が20%減少 |

| 感情的反応のトリガーを振り返る | 認知の歪み・感情の傾向に気づく | 週2回、怒り・焦りを感じた瞬間をノートに記す | 6ヶ月後、同様の反応頻度が30%減少 |

| 同僚との雑談を観察的に行う | 他者の反応を通して自分の変化を認識 | 1日1回、他者との会話で自分の口調・態度に意識を向ける | 3ヶ月後、「穏やかになった」と周囲から言われる頻度が増加 |

| ストレスチェックリストを週に一度使う | 客観的な数値で確認 | 毎週金曜にストレス自己評価(10項目チェック) | 6ヶ月後、平均スコアを初回比で15%以上改善 |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| チームメンバーの表情・発言量を観察 | 他者の不調を早期に察知 | 毎日1人以上の変化に意識を向ける | 3ヶ月後、変化を察知しフォローした事例を5件以上報告 |

| 1on1面談時に感情を言語化させる質問を行う | メンバーのストレス認知を促す | 週1回「最近疲れたと感じた瞬間ある?」を聞く | 半年でメンバーのストレス早期相談率が30%向上 |

| 忙しい時こそ「深呼吸」ルーティンを導入 | 感情的対応の予防 | 緊張感ある場面で1分間深呼吸を実施 | 3ヶ月後、会議中の感情的発言回数を0件にする |

| フィードバック時に「感情と事実」を分ける | 感情の自覚と抑制を強化 | 毎回のFBで「私はこう感じた」→「事実」→「期待」を明確に伝える | 半年でメンバーとの摩擦発生率50%減少 |

| 「助けを求める行動」をチーム文化として共有する | チーム全体で早期対応を促進し、孤立や我慢を防ぐ | 月初の定例で「サポートを求めるのは強さ」という価値観を発信 | 半年で「支援を求めた経験あり」と答える割合を50%に向上 |

| 朝夕の「気分・体調3段階チェック」を習慣化する | 自身のコンディションを客観的に把握し、過負荷を早期に察知する | 毎日朝と終業前に「元気・普通・疲労」の3段階で記録する | 3ヶ月で、疲労を翌日に持ち越す日数を30%減少 |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 趣味活動中の集中・楽しさをスコア化 | 心のリズムを把握 | 活動後に楽しさを1〜5で記録 | 3ヶ月後、「楽しい」と感じた日が70%以上 |

| やる気が起きない時の理由を書き出す | モチベ低下のサインを分析 | 週1回「なぜやる気が出ないか」を一言メモ | 6ヶ月後、モチベ低下要因を3パターン特定 |

| 身体のだるさ・肩こりをメモする | 身体的ストレスに早く気づく | 趣味前後で体調を3段階で評価 | 半年後、身体不調を早期対処できる割合80%に |

| 「気持ちの変化」を音声メモに残す | 感情変化の可視化 | 週2回、感じたことを30秒録音 | 3ヶ月後、自分の感情傾向を客観的に説明できる |

| 趣味活動の中に「無理せず休む日」を設定 | オーバーストレス防止 | 週1日は何もせず休む日を確保 | 半年後、疲労蓄積を感じる頻度を40%削減 |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 家族との会話中に「相手の声のトーン」を意識 | 家庭内のストレスサインに気づく | 1日1回、相手の表情・声の変化を意識 | 3ヶ月後、家庭内トラブル件数20%減少 |

| 自分の「ため息・無言時間」をカウント | 無意識の不調サインに気づく | 1日1回、ため息をついた回数を記録 | 3ヶ月後、回数平均2回以下を維持 |

| 家族からの指摘を素直に受け取る | 外部視点での気づきを活用 | 疲れ等の指摘を受けたら反論せず一度メモor無理せず休む | 6ヶ月後、「前より話しやすくなった」との声を得る |

| 週末に「疲労度セルフチェック」実施 | 生活全体の負荷を把握 | 毎週日曜、0〜5で疲労度評価 | 3ヶ月後、疲労スコア平均15%低下 |

| 睡眠・食事・笑顔の3項目を可視化 | 健康的リズムを保つ | 毎日夜にチェックリスト記入 | 半年後、3項目の達成率80%以上維持 |

6.ストレスに対処する:情動焦点型コーピング

コーピングとは

ストレス状態や不調の予兆に気付いたら早期に対処が必要です。次はストレスへの対処方法に移ります。

次はストレスに対処する方法を考えます。一般的にストレスへの対応はコーピングと呼ばれます。

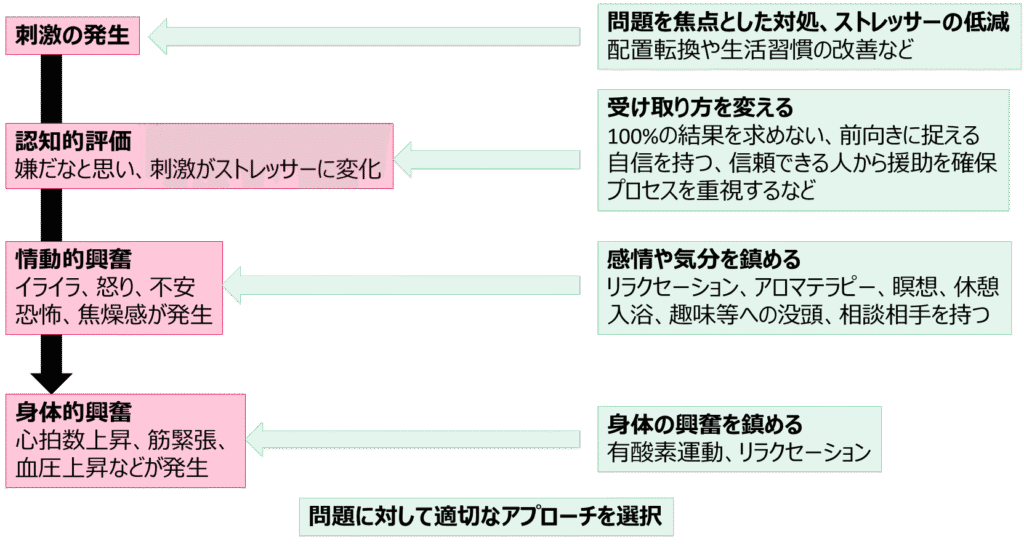

ストレスの発生状況に対応して効果的なコーピングは異なります。下記はストレスの発生から心身反応までの流れとそれに対応するコーピングです。

コーピングにはストレス要因へ対処する問題焦点型のコーピングと、ストレス反応に対する情動焦点型コーピングに大きく分類できます。上の図では上流に問題焦点型、下流に情動焦点型のコーピングが分布しています。

この2つに優劣はありません。状況に応じて、どちらを優先するべきか、もしくは組み合わせるべきかが変化し、どちらのアプローチも重要です。まずは情動焦点型コーピングに着目しましょう。

情動焦点型コーピングとは

ストレス反応に対するコーピングを情動焦点型のコーピングと呼びます。ストレスによる反応をリラックスやリフレッシュや、人への相談やストレス発散により軽減することが該当します。

疲労度が高い状況ではストレスからの影響を受けやすくなります。そのためストレスコントロール力を高めるには睡眠や疲労回復という側面も重要なファクターとなります。

どのような取り組みが情動焦点型コーピングによるストレス対処力向上に役に立つかを見ていきましょう!

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| ストレスを感じた瞬間に深呼吸やストレッチを行う | 生理的反応を鎮め、冷静さを取り戻す | 1日3回以上、緊張を感じた瞬間に深呼吸を3回行う | 2ヶ月でストレス時の心拍上昇や焦り感を自覚的に30%減少させる |

| 感情をノートに書き出す | 感情を客観化し、内省を促す | 1日1回、仕事終わりに3分間だけ感情日記を記録する | 3ヶ月で「感情的な衝動発言が減った」と自己評価できる週が8割以上になる |

| 信頼できる同僚・上司に気持ちを共有する | 感情の外在化による軽減 | 週1回以上、仕事の愚痴や悩みを誰かに共有する | 半年で「一人で抱え込む割合」が50%以下に減少 |

| 感謝リストを作成する | ポジティブな感情の増強 | 毎晩、仕事でありがたかった出来事を3つ書く | 3ヶ月で「仕事満足度(主観)」を20%向上 |

| マインドフルネス瞑想を実践する | 思考の暴走を防ぎ、今ここに集中する | 朝または昼に5分間の瞑想を行う | 3ヶ月で「集中力が高まった」と感じる日が週5日以上になる |

| 失敗の意味づけを前向きに言い換える | 否定的認知を矯正 | 失敗時に「学び」を1つ必ず書き出す | 半年で「失敗後の落ち込み時間」を平均1日以内に短縮 |

| 睡眠の状況を可視化 | 睡眠習慣の改善 | ・毎日睡眠の状況と日中の集中度を振り返り ・睡眠の習慣で見直すべき点を特定 | ・2か月で睡眠習慣を2項目以上改善 ・3か月で日中の集中力30%アップ |

睡眠を改善するポイント

睡眠を改善するには厚生労働省が展開している「健康づくりのための睡眠指針」が大変参考になります。

個人的に特に重要と感じたポイントを列挙します。

- 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリをつける

- 睡眠による休養感はこころの健康に重要。眠れない場合等は、こころのSOSの場合あり

- 年齢や季節に応じて適切な睡眠時間は変化。昼間の眠気は睡眠の質か量が不十分であるかのサイン

- 良い睡眠のためには、環境づくりも重要:不快な音や光を防ぐ環境づくり、寝具の工夫宇

- 目が覚めたら日光を浴びる

- 疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。作業効率低下は睡眠不足のサインの可能性あり

- 眠くなってからふとんに入る。就寝時間が変わっても、起きる時間は遅らせない

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 感情のトリガー(怒り・不安)を記録・分析する | 感情的反応の傾向を把握 | 週3回、感情が動いた場面と要因をメモ | 3ヶ月で感情的反応の頻度を25%削減 |

| チーム内で「感情共有ミーティング」を行う | 組織内の感情の流れを健全化 | 月1回、5分間の「気持ち共有タイム」を実施 | 半年でチームメンバーの「話しやすさ」スコアを20%向上 |

| 自分への肯定的セルフトークを導入 | 自信と安定感の維持 | 毎朝、「自分にできる」「大丈夫」を3回唱える | 3ヶ月でリーダー業務前の不安スコアを半減 |

| 部下のミスに対して「共感コメント」を挟む | 感情の伝播を抑制し、安心感を与える | 叱責の前に1回、「気持ちはわかるよ」と言葉を添える | 3ヶ月で部下のエンゲージメントスコア+15% |

| 自身のストレス反応を「見える化」 | 状態の早期察知 | 週1回、疲労・気分スコアを記録(1〜10) | 半年で「バーンアウトの兆候」を自己評価でゼロにする |

| 成果のみでなく「努力や姿勢」を褒める | 成員の情動的安全性を高める | 週に1回以上、成果以外の点を言葉で評価 | 半年で離職意向の報告件数ゼロを達成 |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 趣味に「没頭する時間」を意識的に確保 | 心のリフレッシュ | 週3回以上、30分間の趣味時間を確保 | 3ヶ月で「休日の満足感」を主観評価で25%向上 |

| ネガティブ感情を音楽・アートで表現 | 感情の昇華 | 週2回、気分に合った音楽・絵・日記などで表現 | 半年で「感情を表に出せる」と感じる割合80%以上 |

| 自然に触れる・散歩を習慣化 | 自律神経の安定化 | 週4回、20分以上の屋外散歩 | 3ヶ月で睡眠の質を20%改善 |

| SNSから一時的に離れる時間を作る | 情報ストレスの遮断 | 毎日1時間、スマホをオフにする | 1ヶ月で「SNS疲れ」の自覚を50%減少 |

| 「自分を甘やかす日」を設ける | 自己受容の促進 | 月2回、自分にご褒美を与える | 3ヶ月で「自己否定的思考」の頻度を30%削減 |

| 笑う機会を増やす | 幸福ホルモンの分泌促進 | 1週間に2回、意識的に笑う・コメディ動画を観る | 半年で「幸福感スコア」を+20% |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 感情を抑えず、穏やかに言葉で伝える | 感情の健全な表出 | 感情が高ぶった時、まず5秒深呼吸→「私は〜と感じた」と伝える | 3ヶ月で家庭内衝突の件数を40%減少 |

| 家族で感謝を伝え合う時間を持つ | ポジティブ感情の共有 | 週3回、家族に1つ感謝を言葉で伝える | 半年で家族関係満足度を+25% |

| 家事や育児の「できたこと」を記録 | 自己肯定感の維持 | 毎晩、「今日できたこと」を3つ書き出す | 3ヶ月で「自己効力感」の自己評価を+20% |

| 家族のストレスサインに気づく | 相互支援の強化 | 週1回、家族の様子を丁寧に観察・声かけ | 半年で家庭内ストレス相談件数を+30%(早期相談促進) |

| 家族でリラックスタイムを共有 | 情動の安定 | 週1回、家族全員で好きな映画・音楽を楽しむ | 3ヶ月で「家族とのつながり感」を+20% |

| 感情的な対応を避けるトリガー管理 | 衝突回避と関係維持 | 感情が高ぶったら10分間離れる | 半年で「衝動的な言い争い」を70%減少 |

7.ストレスに対処する:問題焦点型コーピング

次はストレスの原因に対処する問題焦点型コーピングです。

例として悩みや苦境の原因を取り除くアプローチがあり、より具体的に下記があげられます。

- 嫌な仕事を早く片付ける

- ストレス要因となる体制の問題点を解決する

- 不明点を明らかにする

- 考え過ぎず、取り敢えず思い切りやってみる

- 人間関係の問題やミスコミュニケーションを解消する、難しい場合は異動・転職する

また、受けた刺激をどう受け取るかという部分も重要です。現実をどう解釈するかでストレス反応は大きく変わります。解決すべき問題は自分の受け取り方にある可能性もあります。

物事には変えられるものと変えにくいもの、変えられないものがあります。環境も変えるのが難しい時もあると思います。一方で自分の認識は自分の力で変えることが出来ます。

ストレスコントロール力や自身の可能性を高める上で、自分で変えられることに注力することが重要です。ストレスの要因を変えるのが難しいと感じた時はその解釈の仕方を変えられないか検討してみましょう!

それではどのような取り組みが問題焦点型コーピングによるストレス対処力向上に役に立つかを見ていきましょう!

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| ストレスの要因を具体的に書き出す | ストレス要因を明確化し、対処可能な部分を把握する | 毎日1回、気になる出来事をメモに残す | 1か月で主要なストレス要因3件を特定し、うち2件に対策を実施 |

| タスクの優先順位を整理する | 業務過多によるストレスを軽減 | 出勤時にToDoリストを作成し、重要度A〜Cで分類 | 3か月後、残業時間を10%削減 |

| 業務改善の提案を行う | ストレスの根源となる業務負担を構造的に減らす | 月1回、気づいた改善案を上司に共有 | 半年で採用される改善提案を1件実現 |

| 期限や目標を明確に設定する | 曖昧なタスクによる不安を防止 | 各タスク開始時に「完了の定義」を記載 | 3か月でタスク未完了率を20%→10%に改善 |

| 誤解や衝突が起きたとき、相手と事実確認を行う | すれ違いを早期に修正し、関係悪化を防ぐ | トラブル発生時は1日以内に直接会話またはTeams等で確認 | 半年で「人間関係によるストレス」を自己評価で30%削減 |

| 「フィードバックミーティング」による建設的対話 | 継続的な関係改善と信頼構築 | 月に1回、相互の仕事の進め方や期待を共有する | 半年で上司・同僚からのフィードバックスコア+20% |

| ネガティブな自動思考への対応 | 認知の偏りを可視化し、客観的思考を習慣化する | 毎日1回、気持ちが沈んだ瞬間に「反証リスト」をメモ | 3ヶ月で「一方的思い込み」と気づける割合を70%に向上 |

| 問題を共有・相談する | 一人で抱え込む負担を減らす、不明点を解消する | 週1回、上司・同僚と業務状況を共有 | 半年で「相談しやすい環境」と感じる割合を70%以上に |

| 解決策の実行後に振り返る | 成功・失敗の要因を可視化し、学びに変える | 週末に「うまくいった/いかなかった」点を3つ記録 | 6か月後、再発防止策を自分から提案できるように |

社会人基礎力を鍛えて問題解決力を高める

問題焦点型のコーピングでは、問題解決能力が鍵となります。その上で、各社会人基礎力が下記のように問題解決やストレス軽減に役立ちます。

- 主体性:主体的な行動はコントロール力と自己効力感を高め、ストレスへの耐性を上げます。

- 働きかけ力:周囲の協力を得ることで問題解決力が高まります。環境や体制の改善もしやすくなります。

- 実行力、計画力:目的・計画を遂行する実行力は問題解決力の鍵となります。

- 課題発見力:解決すべきストレスの原因を特定することで問題解決のきっかけを作ります。

- 創造力:新たな解決策を見つけ、問題解決に役立ちます。

- 柔軟性:固定概念が少ない多様で柔軟な考え方はストレスへの耐性を高めます。

- 発信力:問題の解決に向けて、トラブルを回避しながら発信する力は大事な要素になります。

- 傾聴力:普段から周囲の相談を聞いていると、必要な時に自分も相談しやすい関係性構築に繋がります。

- 状況把握力:分からないことによる不安はストレス要因を強化します。状況を把握することで不安を軽減するとともに、課題発見と問題解決のために必要な情報を整理できます。

- 規律性:規律を守り周りの信頼を勝ち取ることで人間関係のトラブルによるストレスを予防します。

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| チームの課題を可視化する | メンバーのストレス要因を早期発見 | 週1回のMTGで課題共有の時間を設ける | 3か月でチーム内課題の可視化率80%以上 |

| 問題を「事実」「感情」「解決策」に分けて整理 | 感情的な対応を防ぎ、冷静な判断を促す | 問題発生時は必ず3要素でメモを取る | 6か月後、感情的トラブル件数を半減 |

| 対応策を複数出し、優先度で評価 | 最善の解決策を選びやすくする | 1つの課題に対し最低3案を出す | 半年で決定の納得度を80%以上に向上 |

| フィードバック文化を育てる | 問題を早期に共有できるチーム体制をつくる | 月1回、1on1で課題共有時間を確保 | 半年後、チーム満足度アンケートで「話しやすい」と回答する割合80%以上 |

| メンバーと共に解決策を考える | 責任を共有しストレスを分散 | 問題発生時に必ず関係者を交えて話し合う | 6か月でメンバー発案の改善策2件以上実行 |

| 1on1で「事実・感情・意見」を明確に切り分けて聴く | 問題の本質を見誤らず、建設的対話を実現 | 週1回以上、部下の発言に対し「事実と感情、意見」を整理して確認 | 半年で1on1後の「誤解報告件数」をゼロにする |

| 意見対立時に「共通目的」を再提示して合意形成を図る | 衝突から協働への転換 | 会議・面談で意見が割れたときは、まず共通ゴールを口に出す | 3ヶ月でチームの「対立後の協力再開率」を80%以上に向上 |

| チーム内で「思い込み言葉」を共有・修正する文化を作る | 集団的認知の歪みを減らす | 月1回、「○○と思い込んでいた」事例を共有する場を設ける | 半年で思い込みによるコミュニケーションエラー、対応遅延を20%削減 |

| 成果をチームで振り返る | 問題解決の成功体験を共有し、前向きな文化を育てる | 月末に「小さな成功報告会」を実施 | 1年でチームの問題解決数20%アップ |

③趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 趣味に関する小さな課題を設定 | 成長実感を得てストレスを発散 | 週1回、新しい技術や知識を試す | 3か月で「達成感を感じる」回数を月4回以上に |

| 計画的に時間を確保 | 時間不足によるストレスを軽減 | 週に最低2時間、趣味に没頭する時間を予約 | 半年で「趣味時間が十分」と感じる割合70%達成 |

| 趣味仲間と課題を共有 | 他者と問題を共有し、励まし合う | 月1回、成果や課題を話す会を実施 | 半年で「継続したい」と思う率90%以上 |

| ミスや停滞の原因を分析 | 完璧主義によるストレスを減らす、問題解決による充実化 | うまくいかない時に原因を3つ書き出す | 3か月で「自己否定感を感じる」頻度を30%減 |

| 趣味を「楽しむ目的」に戻す | 成果より過程を重視し、ストレス緩和 | 月1回「純粋に楽しむ日」を設定 | 半年後、「趣味が癒し」と感じる率80%以上 |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 家庭内の課題をリスト化 | 家庭内ストレスの源を整理 | 月1回、家族で「困っていること」を共有 | 3か月で主要課題3件を具体策に落とし込む |

| 家族との分担・役割を明確化 | 負担の偏りを防ぎ、関係の摩擦を減らす | 週1回、家事・育児タスクの分担を確認 | 半年で「負担が偏っている」と感じる割合50%減 |

| 問題解決の話し合いルールを決める | 感情的な衝突を防ぎ、冷静な対話を促進 | 話し合いの際は「批判禁止・提案中心」のルール適用 | 半年で感情的な口論件数を半減 |

| 困りごとを早めに相談 | 問題の先延ばしを防ぐ | 小さな不満も3日以内に共有 | 3か月で「話しづらい」と感じる回数を0に |

| 家族内ミーティングを習慣化 | 問題発生前に予防する | 月1回「家庭の振り返り会」を開催 | 1年で家庭内ストレス訴え件数30%減少 |

8.ストレスに対処する:ソーシャルサポートの活用

最後はソーシャルサポートの活用についてです。

不安や悩みで困ったときに頼れる身近な人達は、社会内での支援を与えてくれるという意味でソーシャルサポート(社会的支援)と呼ばれます。

状況にあわせた適切なサポートを受けることで、課題やストレスを乗り越える助けとなります。

ソーシャルサポートは情動焦点型と問題焦点型の両方に役立ち、4つに分類されます。

- 情緒的サポート:励ましや受容によるモチベーションアップ

- 情報的サポート:課題解決に役立つ情報を与えてくれる

- 道具的サポート:実際に手助けしてくれる

- 評価的サポート:仕事ぶりや業績などを適切に評価する

上記のサポートがバランスよく活用できるか、見直してみましょう。そしてサポートをしてくれる人への感謝を今一度実感しましょう。

ソーシャルサポートを整備し必要に応じて適切に活用するためのアプローチを考えていきましょう!

①仕事

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 困った時に上司・同僚に相談する | 問題の早期発見と心理的負担の軽減 | 週1回は仕事の課題を同僚に共有 | 3か月後、抱え込みによる業務停滞ゼロを達成 |

| 感謝や労いの言葉をかける | 良好な関係性を構築し、支援を得やすくする | 毎日1回「ありがとう」を伝える | 半年後、チーム内での信頼度アンケート満足度80%以上 |

| 定期的に1on1や雑談の時間を設ける | 心理的安全性を高める | 月2回は10分程度の雑談を意識的に取る | 3か月後、同僚との相談回数が2倍に増加 |

| 他者の負担や変化に気づいたら声をかける | 相互支援の文化を育てる | 週1回、困っていそうな人に声かけ | 半年後、チームメンバーの支援報告数が30%増加 |

| 社内チャット・相談ルートを活用する | 支援のハードルを下げる | 月1回は社内相談チャネルを利用または紹介 | 1年後、チームでの相談利用率が50%以上に上昇 |

| 自分の感情や負担を記録して共有する | 自己理解と支援要請のタイミング明確化 | 毎週1回ストレスメモをつけ相談が必要なタイミングを検討する | 6か月後、自己評価によるストレス自覚率80%以上 |

②リーダー

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| メンバーの表情・態度の変化を観察する | 不調の早期発見 | 毎日チーム内の様子を3分間観察 | 3か月後、ストレス悪化前の声掛け実施率90% |

| 定期的に感謝と承認を伝える | 安心感とモチベーション向上 | 毎日1人にポジティブフィードバック | 半年後、チーム満足度スコア+15ポイント |

| フィードバックの前に共感を示す | 信頼関係を維持しストレスを軽減 | フィードバック前に1フレーズ共感を入れる | 3か月後、部下の心理的安全性調査80%以上 |

| メンバーの相談に耳を傾ける時間を確保 | 職場の支援体制を強化 | 週1回は15分の傾聴タイムを取る | 半年後、部下の相談件数が2倍に増加 |

| チームで助け合いを称賛する文化を作る | 社会的支援の循環促進 | 月1回、助け合い事例を共有 | 1年後、チーム全体の協働度指標+20% |

| 自分の弱さも共有する | 上下関係を超えた信頼形成 | 月1回、自分の課題や悩みを話す | 6か月後、メンバーの自己開示率+30% |

②趣味

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 趣味仲間やコミュニティに積極参加 | 第三の居場所によるストレス緩和 | 週1回コミュニティ活動に参加 | 3か月後、趣味関連の交流5名以上獲得 |

| オンラインで共通の興味を持つ人とつながる | 孤立感の低減と共感の共有 | 月2回SNSまたはオンラインイベントに参加 | 半年後、交流頻度が月平均4回以上 |

| 自分の体験をシェアする | 自己開示による共感形成 | 週1回SNSまたはノートに気づきを投稿 | 3か月後、コメント・リアクション10件以上獲得 |

| 他者の活動を応援する | 支援を与えることで幸福感を得る | 週3回他者の投稿にポジティブ反応 | 半年後、ポジティブ交流の継続率90% |

④家庭

| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |

|---|---|---|---|

| 一日の出来事を共有する時間を取る | 感情の共有と安心感の醸成 | 毎日15分、家族との会話時間を確保 | 3か月後、趣味関連の交流5名以上獲得 |

| 家族の感情変化に気づく | 相互理解と早期サポート | 週1回、家族の様子を観察・声掛け | 半年後、家庭内ストレス相談件数が倍増 |

| 家事・育児を分担する | 負担軽減と支援関係の構築 | 週3回以上、家事を自発的に実施 | 半年後、家庭内満足度+15% |

| 半年後、家庭内満足度+15% | ポジティブな家庭環境を醸成 | 毎日1回「ありがとう」を言う | 3か月後、家族のポジティブ発言数+20% |

| 家族イベントを企画する | 絆と楽しみを増やす | 月1回、共同アクティビティを計画 | 1年後、家族イベント年間12回実施 |

| 家族外の支援先も確保する | 家族だけに頼らないバランス支援 | 3か月に1回、友人・カウンセラー等と対話 | 1年後、家庭外支援満足度70%以上 |

終わりに

ストレスコントロール力を高めることで、日々の生活に余裕が生まれ、困難な状況にも落ち着いて対処できるようになります。

最初から完璧にストレスを克服する必要はありません。一歩ずつ自分のペースで取り組むことで、少しずつ効果を実感できるはずです。この記事を参考にして、ぜひ自分に合ったストレス対策を見つけてください。

さあ、今日からストレスを味方に変えて、心身ともに健康な毎日を目指しましょう!この記事がそのきっかけになれば嬉しいです。

それではまた次の記事で!