どうもです!

「この人には話したくなる」「この人に相談したい」――そんな存在になりたいと思いませんか?

「傾聴力」を身につければ、相手の話を自然と引き出し、信頼を得られるようになります。聞く力は、チームの信頼関係を築き、職場の空気を変える力にもなります。今日からできる傾聴力の鍛え方を一緒に見ていきましょう!

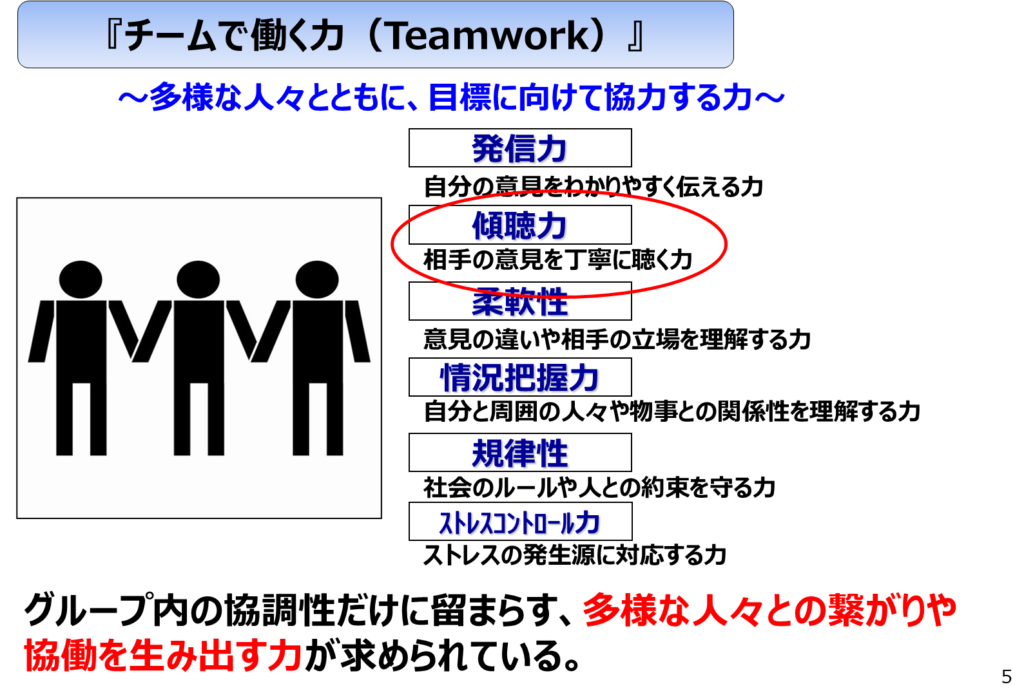

このブログでは経済産業省が提唱する社会人基礎力に着目し、それぞれの能力要素が具体的にどんなスキルを指し、どうやって鍛えればいいのかをわかりやすく解説していきます。

社会人基礎力とは特定の職種や業界に依存せず、あらゆる社会人が共通して求められる基本的な力を指しています。これらの能力を磨くことで、生涯どんな場面でも役立つ柔軟な土台形成が期待できます。

社会人に必要な12個のスキルとは?

社会人に必要な12個のスキルとは? 今回は「チームで働く力(チームワーク)」に分類されている「傾聴力」がテーマです。

皆さんは、相手の話を最後までしっかり聞くことができていますか?相手の考えを中々引き出せないと悩んでいる方はいらっしゃいませんか?

仕事やプライベートで「話をちゃんと聞いてくれていない」と感じたことがある方も少なくないでしょう。こうした背景から、社会人基礎力の一つとして「傾聴力」が注目されています。

本記事では、傾聴力とはどのようなスキルなのか、どんな場面で求められるのか、そしてそれをどう鍛ればよいかをついて解説します。

「相手の話をもっと上手に聞けるようになりたい!」と思っている方の参考になれば幸いです!

また、傾聴力を鍛えるヒントとして日常での行動リストを整理してみました!本音を引き出し信頼関係を築く力をより鍛えたいなと感じた方は是非こちらの記事もご参照ください!

傾聴力とは?

傾聴力とはただ相手の話に耳を傾けるだけの力ではありません。「相手の言葉や感情を受け止め、その真意を深く理解する能力」を指します。

職場でのコミュニケーションスキルと言えば、プレゼンを始めとした発信力を中心としたトレーニングに着目されがちですが、相手を理解したり信頼関係を築くための傾聴力もその重要性が近年再確認されてきています。

傾聴にはただ話を聞くだけではなく、以下のポイントが含まれます。

- 相手に集中して聴く(姿勢・態度):相手がリラックスして話せる環境を作る。「関心を持って聞いている」と非言語的に伝える。

- オウム返し・言い換え・要約・質問(言語的傾聴):相手の話の確認や要約、話を深掘りする質問により、相手の考えや意見を深く言語的に理解する。

- 気持ちに寄り添う(共感):言葉の裏側にある気持ちや背景に気づき、共感を示すことで相手の気持ちに寄り添う。

- 間を恐れず余白を持つ(沈黙の許容):相手に考える時間を与えることで、深い話や本音を引き出す。

そのまま言語的に話を理解するのみでなく、非言語的なアプローチや、その裏にある感情や気持ちに気づいたり、質問や間により相手の本音を引き出したりすことも重要な要素となります。

傾聴力は単に話を聞くスキルにとどまりません。対人関係を築き、信頼関係を深めるための重要な能力と言えます。

傾聴力によるメリット

傾聴力は仕事や活動に限らず、プライベートも含めた幅広い場面で求められるスキルです。鍛えることによって下記のようなメリットが期待できます。

| 分野 | メリット | 具体例 |

|---|---|---|

| 対人関係 | 信頼される・相談されやすくなる | 「この人は親身に聞いてくれる」と安心される |

| 職場 | チームの調整役として重宝される | 部下や同僚の本音を引き出せる、マネジメントに有効 |

| 問題解決 | 相手の真のニーズや課題を理解できる | 表面的な言葉の奥にある問題を掘り下げられる |

| 感情 | 相手の不安・怒りを和らげる | 共感によりストレスを軽減できる |

| 教育・育児 | 子どもが安心して話すようになる | 否定されずに話せる体験が自己肯定感を育む |

信頼関係は様々な問題を解決する鍵となります。その信頼関係を導く傾聴力があることで、人生の可能性は大きく広がります。

傾聴力がないことによるデメリット

逆に傾聴力が無いと様々な場面で弊害を生みます。具体例を下記に紹介します。

| 分野 | デメリット | デメリットによる弊害 |

|---|---|---|

| 対人関係 | 「話を聞いてくれない人」と思われる | 会話が表面的になり孤立する。誤解が多くなる。 |

| 職場 | 部下や顧客の本音が聞けない | パフォーマンスやサービス改善につながらない |

| 問題解決 | 情報不足により問題の深掘り出来ず、判断ミスが増える | 本質的な課題に気づけず、誤った対策を取る |

| 感情 | 相手をイライラ・不安にさせる | 「どうせ話しても無駄」とシャットアウトされる |

| 教育・育児 | 子どもが話さなくなる・反抗的になる | 親子の関係性が希薄となる |

傾聴力が求められる場面

傾聴力は、日常生活からビジネスまで幅広い場面で必要とされます。たとえば下記のような場面があげられます。

- 職場でのチームコミュニケーション

上司や同僚、部下の意見を正確に理解し、協力関係を築くために欠かせません。 - 顧客対応や営業の場面

顧客の悩みやニーズをしっかりと聞くことで、適切な提案ができます。 - 家庭や友人との会話

家族や友人の話に耳を傾けることで、日々のコミュニケーションが充実し、信頼関係を強化できます。 - カウンセリングやリーダーシップ

部下やメンバーの話をしっかりと受け止めることで、安心感を与え、モチベーションを高められます。

日々の何気ない会話でも活かせるのが傾聴力の強みです。「聞く力を鍛えるだけでこんなに役立つんだ!」と感じる方も多いのではないでしょうか?

実際に鍛える方法、実践するために

それではこんなに大事な傾聴力、どのように鍛えればいいかを考えてみましょう!傾聴力を姿勢・態度、言語的傾聴、共感、沈黙という4つの側面に分けて整理していきます。

姿勢・態度:相手に集中して聴く

まず傾聴で重要なのはしっかり聴く姿勢を示すことです。「ちゃんと聴いてくれている」という安心感をもたらすことが、相手の本音を引き出す第一歩となります。

その上で重要となるのが、姿勢や表情といった非言語的コミュニケーションです。コミュニケーションは言葉のみでなく様々な要素が含まれます。主なポイントと注意点を種類毎に整理していきましょう。

目線

目は口程に物を言うという言葉がありますが、目線も大事な非言語的コミュニケーションとなります。

適度に相手の目を見ながら話を聴くことで、「あなたに集中しています」という安心感を与えます。特に話し始めや話の大事なポイント、まとめの時は、相手の目をしっかり見ることを心掛けましょう。

逆に視線を落とす・そらすのは、相手の話に興味が無いという印象を与えるのでNGです。

スマフォや時計を見るのはあなたの話に興味がないというサインになります。話を自然と切り上げたい時を除き、信頼を築きたい相手には絶対に避けましょう!

ただ、見過ぎすると圧迫感に繋がるので、会話中のおおよそ3割程度にとどめましょう。また、睨むように視線が鋭くなっていないかにも注意しましょう。

大事なことを伝える時、結論やまとめ、相手の重要な話を聴く時、相手が心を開いてきた時など、ポイントを絞って視線を合わせると丁度良くなるでしょう。

特に相手が部下や年下の時はプレッシャーを強く感じやすいので、心が開けるまでは凝視しすぎないように気を付けましょう。

また、視線を合わせるのが苦手な方はリラックスしながら話せる範囲にとどめましょう。鼻や眉毛あたりを見たり、相手の顔をぼんやりと見るだけにとどめるイメージです。

顔が下を向くなど、完全に視線が外れなければ、不信感には繋がりにくいです。考え事をするときなどに視線が外れる癖がある方は、相手に何を考えているかを伝えられると不安感や緊張感を軽減できます。

身体の向きや姿勢

ボディランゲージも傾聴の姿勢を示す要素になります。 身体全体を相手に向けることで「あなたの話を聴いています」という非言語的メッセージが伝わります。

また、向き以外にも腕組み・足組などは防御的な姿勢となります。防御的な姿勢を取ると相手も心理的に心を閉ざしてしまいます。開かれた姿勢を心掛け、リラックスした雰囲気を保ちましょう。

そして、姿勢を前傾・後傾することでも雰囲気を変える効果があります。リラックスして心を開くタイミングでは後傾で距離を取ることで圧迫感を軽減できます。逆に話の核心などは前傾により相手の話に強く集中している印象を与えられます。

また、真正面に座ってしまうと敵対の印象を与えてしまいます。可能であれば斜めや横に座るなど、座る位置を変えることも選択肢です。

そして、相手の発言をメモを取るという有効です。相手の話をしっかり聴いているという姿勢を示すことができます。

以前話していたことを覚えていることは、相手に重要感を与えるという効果も持ちます。目線が外れたり、間が気になる時は、一言断ってからメモするといいでしょう。

表情やうなづき

柔らかい表情や適度なうなづきも、話しやすい雰囲気を作る上で有効です。

「うんうん」「なるほど」など適度なうなずきと相づちにより話のリズムを保ち、相手が話しやすい雰囲気を整えましょう。その際に表情を温かく豊かにすることで、心理的安全性を高めることが出来ます。

無表情や無反応では、話を聴いてくれているか伝わっているかが分からず、話し手に不安を与えてしまいます。

一方で聴いている時のリアクションがオーバーすぎると、逆に不信感を与えてしまいます。自然なテンポ・リアクションを心掛けましょう。

慣れない内に全部のコツを完璧にこなそうとすると演技のような不自然さが際立ちます。まずは1-3個のコツを自然に会話に組み込めるように意識して臨みましょう。

声のトーンやスピード

声のトーンやスピードによっても傾聴の姿勢を示すことが出来ます。

例えば、聴き手が同じトーンやスピードであれば、話し手は気持ちよく話を続けられます。

これはペーシングといって、相手の話し方や声のトーン、呼吸の速さなどを真似るコミュニケーション技法です。

楽しい話をしている時は相手にも明るく聴いてほしいですし、深刻な話をするときは落ち着いてしっかり聴いてほしいですよね。

ペーシングは、心理学の「類似性の法則:自分と共通点がある人に、心がオープンになり、親しみを感じやすい」を誘発することで、相手との間に信頼関係を築く効果を持ちます。

類似性の法則には良好な関係の二人は、同じ動作をする傾向が高くなるという側面もあります。仲が良い夫婦・友人は兄弟のように似てくるというのは、この法則の影響もあるのかもしれません。

ペーシングもやりすぎると不快感を与えてしまいます。あくまで相手を尊重する想いに基づき、気づかれないようにするのがポイントです。タイミングをずらしたり、さり気なく取り入れましょう。

また、一般的にゆっくりしたテンポでの口調は相手に安心感を与えます。まだ相手が話づらそうにしている時は、意図的にペースを落としたり、ペーシングをする上でも相手より少しゆっくり目に話すと話しやすい雰囲気を作れます。

環境

最後に環境も傾聴の上で大事な要素の一つです。

キャリアや深刻な悩みを話すときは会議室などの2人の会話に集中できる環境を用意するなど、目的や場面にあわせて適切な場所を選びましょう。逆に軽い雑談であれば、カフェやオープンスペースの方が話しやすい時もあります。

また、話を聴くための時間を確保するのも重要です。

今直ぐに話を聴ける環境・場面ではないなら、場所や時間の変更を提案しましょう。時間は話の深刻さや緊急度にもよりますが、出来るのであれば当日中がオススメです。

言語的傾聴:オウム返し・言い換え・要約・質問

ここまで非言語的コミュニケーションを紹介してきました。しかし、言語的なコミュニケーションも傾聴の上でもちろん重要です。

適切に言い換えや要約をすることで自分が相手の話を聴いている&理解していることを示せます。また、質問は相手の話を引き出しながら相手に関心があることを示せます。

逆に話を遮る、直ぐに自分の話を持ち出すのは、「聴いてもらえていない」という印象を与え、話したいという気持ちを奪ってしまいますのでNGです。どんな言語的傾聴の種類があるかを見ていきましょう。

オウム返し

オウム返し(反復)は最もシンプルかつ基本的な傾聴テクニックです。相手の言葉をそのまま、または少し変えて繰り返すことで「ちゃんと聴いている」ことを示せます。

実践例

下記にオウム返しの色んな場面での実践例を例示をします。

- 【会社の同僚との会話】

同僚:「最近プロジェクトの進捗が遅れてて、焦ってるんだよね…」

あなた:「進捗が遅れてて、焦ってるんだね。」

→ 相手の感情(焦り)に触れることで、「理解しようとしてくれている」と感じてもらえます。 - 【上司との会話】

上司:「この資料、ちょっと論点がブレているように感じるんだけど。」

あなた:「論点がブレているように感じられたのですね。ご指摘ありがとうございます。」

→指摘をそのまま繰り返すことで「理解しようとしている」姿勢を示しつつ、感謝を添えると印象が良くなります。 - 【家庭(配偶者)との会話】

配偶者:「今日はすごく疲れた…家事もずっと一人だったし。」

あなた:「ずっと一人で家事してて、すごく疲れたんだね。」

→ 単に「疲れた」に共感するのではなく、「一人で」という要素も織り込むと効果的。

(このケースでは日々の感謝や言葉だけでなく手伝う姿勢も必要です!) - 【友人との会話】

友人:「あの時、何も言ってくれなかったのが正直ショックだった…」

あなた:「何も言わなかったことで、ショックを受けたんだね。」

→ 感情の言葉(ショック)を丁寧に返すことで、信頼を維持しやすくなります。

ポイントと注意点

オウム返し(反復)はシンプルです。しかし、事実を機械的に返すのみでは共感や傾聴の姿勢を示すことができません。逆に馬鹿にされているように感じて壁が出来ることもあるでしょう。

例示の通り、「言葉をそのまま繰り返す」だけでなく、状況や相手によって感情や背景を含めて返すとより深い共感につながります。また、声のトーンも重要であり、ミラーリングして相手や話の温度感にあわせるようにしましょう。

さらに「それは大変だったね」、「それは辛かったね」、「頑張ってたもんね」などの相手の心に寄り添う言葉を添えるのも重要です。

言い換え

もう一段階進んだテクニックとしては、言い換えがあります。「言い換え」は傾聴において、相手の話を自分の言葉で要約・整理・解釈し返すことで、より深い理解と共感を示すテクニックです。

実践例

以下に場面を変えて4つの例をご紹介します。

- 【会社・部下との面談】

部下:「最近、他のメンバーと考え方が合わなくて、ちょっとチームに居づらいです。」

あなた(言い換え):「チーム内の価値観の違いで、協力しにくく感じているんだね。」

→感情だけでなく「協力しにくさ」という観点を加え、相手の状況を整理する。 - 【中学生の子どもとの会話】

子ども:「なんで親って、いつも口出ししてくるの? 自分で決めたいのに。」

あなた(言い換え):「自分の意思で決める力を大事にしたいって思ってるんだね。」

→反抗的な言葉をそのまま受け取るのではなく、自立心として捉え直し、肯定的に返す。 - 【配偶者との会話】

配偶者:「最近あなたと話してても、ちゃんと聞いてくれてる気がしないのよね。」

あなた(言い換え):「話していても気持ちが通じ合ってないようで、寂しく感じてるんだね。」

→「聞いてくれない」という言葉の裏にある“感情的な距離感”に焦点を当て、言い換える。 - 【友人との会話】

友人:「なんか最近、誰にも頼れないって感じでさ…」

あなた(言い換え):「一人で抱え込んでる感じがして、孤独を感じてるのかもね。」

→相手がまだ言語化できていない感情(孤独・無力感)に寄り添い、深い共感を示す。

ポイントと注意点

言い換えでもポイントは、言葉の背後にあるものも含めて相手の感情に寄り添うことです。感情ワードや相手の表情に着目して、相手がどんな感情を持っているのかを考えましょう。

言い換えでは相手の話とののズレがないようにも注意が必要です。少しのズレでも「理解されていない」「上から目線」と受け取られてしまいかねせません。

解釈の押し付けとなっていないか、丁寧さがあるかに注意しましょう。具体的には「○○なんでしょ?」という言い方は押し付けが強いので、「○○なのかな?」といった丁寧な表現が適切です。

また、言い換えが説教・指導っぽくならないように注意です。(NG例:「失敗から学ぶことはたくさんあるから、次に活かせばいいんじゃない?」)落ち込みや感情を過小評価されたと感じ、相手が心を閉ざしてしまう誘因となります。

相手が抱いている感情的問題の解決を急ぐと、「みんな同じ悩みを持っている」、「時間が解決」、「それも経験」などの一般的な文句で処理してしまいしがちです。そうなると、相手の感情が置いてけぼりとなってしまいます。まずは気持ちに寄り添い受け止めるステップを飛ばさないようにしましょう。相手が解決を望んでいるわけではなく、話を聴いてほしいだけの時も少なくありません。

要約

長い話の内容を「つまりこういうこと?」と要約すると、話の整理と理解の確認ができます。特にビジネス場面では話の理解度を示すことができ信頼感が高まります。相手の要望や今後の流れの整理などが代表例でしょうか。

要約は相手が言語化に苦戦していたり、情報の整理が不十分であったりするときに、相手の考えの整理を促すという効果もあります。話すことで自分の考えを整理できます。解決策を掲示せずとも話を聴くこと自体が相手の助けになります。

コツ

話を要約する上での主なコツをピックアップします。

話の目的・趣旨を把握する

「相手は何を伝えたかったのか?」を考えましょう。特に感情、意見、事実などを区別すると状況を正確に整理できます。

目的や趣旨を抑えることで、要点・キーワードの抽出や相手の言葉の裏側にある感情を理解しやすくなります。

逆にここがズレていると、相手は「話したいのはそちらじゃないんだけどなぁ」とモヤモヤを抱えてしまうので注意です。

要点・キーワードを抽出する

話の中から、重要な事実・意見・感情などの核になる言葉をピックアップしましょう。話の目的や相手の感情(表情や声のトーン)などが核はどこにあるかを考える判断材料となります。

また、人は大事なことを無意識に何度も口にする習性があるので、繰り返し出てくる言葉も要チェックです。

そして、具体的な情報を抽象化することも「何を言おうとしているのか?」という要点を整理する上で役に立ちます。

例:「○○さんに無視された」「話しかけても返事がない」→ 要点:「人間関係に不安を感じている」

感情・背景を無視しない

事実だけでなく、「なぜそう感じたか」や「どんな気持ちだったか」という感情の動きも含めて要約することで共感が伝わります。事実のみを要約しても相手の気持ちに寄り添うことはできません。

また、相手の頑張りや状況、苦労にも言及できると、相手は「理解してくれる」という信頼感を抱きやすくなるでしょう。

相手の言葉を尊重しつつ自分の言葉で短くまとめる

オウム返しでなく、一歩引いた視点で構造化して返すようにしましょう。前述の抽象化がこの時に役立ちます。また、決めつけとならないように丁寧で柔らかい言い回しを使いましょう。そして要約ですので短く3-5行以内に収めましょう。

例:「整理すると、こんな状況という理解で合ってる?」

上記のようなポイントをおさえて要約をすることで、相手は自分の話を理解してもらえたという安心感を得られると同時に思考の整理により自己理解を深めることができます。

注意点

ただ、「つまりこういうことでしょ?」と、もうわかっているよという感じを出したり、決めつけに掛かったりしないように注意しましょう。上からという印象を与えますし、間違っていれば「理解されていない」と感じさせ、信頼を損ないます。

要約後に「こういう理解で大丈夫?」と謙虚に確認を入れると、理解不足な点も解消できますし相手に安心感を与えられます。

個人的に要約はしきりに挟むとくどいので、ある程度情報量が揃ったタイミングか、相手が核心に触れた後、会話のまとめなど、タイミングを絞って実践し、それまではうなづきやミラーリングなどで話を引き出すことに重点を置くのが良いと感じます。

また、話の途中での要約は相手の話を遮ることになります。傾聴が必要な場面では絶対に避けましょう。

質問

質問は相手の話を引き出したり、相手の視点を変える効果を持ち、コミュニケーションの上で強力なツールです。

「なぜそう思ったの?」「それはどんな状況だったの?」など、Yes/Noで答えられない質問は、相手の内面を引き出すのに有効です。

傾聴で便利な質問と使い方を下記のように整理します。

| 質問タイプ | 目的・補足 | 使用に適した場面 | 使用時の注意点 |

|---|---|---|---|

| オープンクエスチョン (自由回答) | 会話の広がり・深堀 主にWhatやHow | 初対面、話の出発点 | 質問が漠然としすぎないように、話づらそうな時は自己開示やクローズドクエスチョンも混ぜながら |

| クローズドクエスチョン (はい・いいえ) | 確認・整理 | 話の途中で事実を確認したいとき | 詰問口調に注意 |

| 感情確認の質問 | 共感・感情の把握 | 相手が気持ちを語ったとき | 決めつけずにと柔らかく 例:「~と感じたってことかな?」 |

| 掘り下げ質問 | 背景の理解 5W1Hの活用 | 表面だけの説明にとどまり詳細を知りたいとき | 相手のペースを優先し、深追いしない |

| 未来志向の質問 | 前向きな行動へつなげる | 解決策や希望を話したいとき | 落ち込みが強い時は避け、共感や寄り添いに専念する |

コツと注意点

一方で、質問ばかりでは尋問のように感じられてしまいます。質問攻めにならないように注意が必要です。共感→質問→フィードバック(要約・共感フレーズ・気づきを促す)の流れを意識するとバランスが取れます。

質問は話の流れをコントロールする力があるので、相手が気持ちよさそうに話しているときは相手のペースを乱さぬよう、相づちやうなづきに専念するか、「それから?」、「そのこころは?」、「具体的には?」など相手の話に関心を示し話を促す質問にとどめましょう。

さらに、少し踏み込んだ内容に切り込む必要がある時には、一方的な質問だけでは本音を引き出せないこともあるでしょう。

その際は自分の経験や考えなどをこちらから自己開示し、話のとっかかりや話してもいいんだという安心感を与えることが有効です。

あくまで主役は相手なので、熱が入ってしゃべり過ぎないように注意です。また、自慢話や武勇伝は相手との壁を作る可能性があるので、失敗談や当時の悩みなどを打ち明けることで親近感を持ってもらいましょう。

言語的傾聴の注意点

最後に言語的傾聴で気を付けたいのは、次に何を喋ろうか考え過ぎていることです。次の話や展開を考えてばかりだと相手の話に集中しにくくなります。聞き逃しや態度にもぎごちなさが出るので、相手の話を聞いていないような不信感を与えかねません。

また、結論を決めつけてしまうと、相手の話を聴くのではなく、自分の話の押し付けとなってしまいます。ゴールを固定せずやり取りの中で臨機応変に対話を進める柔軟性が重要となります。

1on1の時間を取っても、話を押し付けるのみでは相手は動かず、信頼関係も築けないでしょう。私は結論を出す、方向性を決める、課題を見つけるなどの大枠の目標は設定しますが、その中身までは決めないようにしています。

感情への共感:相手の気持ちに寄り添う

気持ちに寄り添い相手との信頼関係を築く上で感情への共感は欠かせません。

助言よりも共感の方が欲しくて相談する人も少なくないでしょう。

感情は本人にとってとても重要な問題です。また、相手が感情を感じたこと自体は事実です。相手が感じた感情の否定はNGで、その存在・価値を認めましょう。

共感を示すテクニック

非言語コミュニケーション・言語的傾聴と重複する点もありますが、共感を示すのに有効なテクニックを紹介します。

- 感情ラベリング

「感情ラベリング(Emotion Labeling)」とは、相手や自分の感情を言葉にして“ラベルを貼る”ことです。これは感情を明確化することで心の整理を助け、安心感や信頼感を生む効果があります。相手の話に「それって悔しかったんじゃない?」、「ちょっと不安だったのかな」と言葉で感情を返すことで、「気持ちを理解してもらえた」と感じてもらえます。 - 共感フレーズを使う

共感フレーズとは、相手の気持ちに寄り添い、理解しようとする姿勢を言葉で示すものです。「それは大変だったね」「わかるよ、その気持ち」といったフレーズは、相手の心の緊張をほどき、安心して話ができる雰囲気を作ります。 - 声のトーンを優しくする

内容・言葉よりも、声の柔らかさが「共感している」印象を与える場合もあります。高圧的でなく、落ち着いたトーンを心がけましょう。また、ペーシングとして相手のトーンにあわせるのも有効です。

共感をしっかり言動で示すことで、相手に「この人は分かってくれる」という安心感・信頼感を与えることができます。臨機応変に実践できるように感情ラベリングと共感フレーズの具体例をいくつかみていきましょう。

感情ラベリング

感情ラベリングを駆使するには感情を表現する感情語のボキャブラリーが必要です。傾聴で使いやすい言葉をいくつか紹介します。

| 感情 | 感情語 |

|---|---|

| ポジティプ | 安心、嬉しい、誇らしい、穏やか、ワクワク |

| 中立・混合 | 複雑な気持ち、モヤモヤ、混乱、何となく落ち着かない、心配と期待が混ざっている |

| ネガティブ | 怒り、不安、焦り、自信を持てない、悔しい、寂しい、恐れ、納得がいかない、申し訳ない、無力感 |

感情ラベリングの使用例

また、感情ラベリングの実際の使用例もいくつか紹介しましょう。

- 職場:部下が失敗を報告してきたとき

部下:「大事なプレゼン、資料のデータ間違ってたんです……」

上司:「それは焦ったし、申し訳なさも感じたんじゃない?」

→ 「焦り」「申し訳なさ」をラベリング、 相手の心情に名前をつけて、共感を表現 - 家庭:子どもが学校のことで落ち込んでいるとき

子ども:「また先生に怒られた……」

親:「怒られて、悔しく感じたのかな?」

→ 「悔しさ」をラベリング、 子どもが言語化できない感情を代弁 - 友人関係:友人が恋愛の悩みを打ち明けてきたとき

友人:「連絡返ってこないの、もう嫌になる

あなた:「寂しい気持ちと、不安が入り混じってる感じかな?」

→ 「寂しさ」「不安」をラベリング、 複数の感情を並べて提示することで深い共感 - 自己内省:自分の感情を整理したいとき

自分:「最近ずっとモヤモヤしてる……なんでだろう?」

→「これはたぶん、“やりたいことが進まない”ことへの焦りと無力感かもしれない」

→ 「焦り」「無力感」を自分にラベリング、 感情を言葉にすることで思考と感情が整理される

感情ラベリングのイメージは付きましたでしょうか?

感情ラベリングの効果

傾聴で強力なツールである感情ラベリングは最後の例のように自分自身に対しても有効で、自分の置かれている状況や気持ちの整理を促し、どのように対処すればいいかを考える助けになります。

状況整理と対策の検討により混乱を軽減できるので、ストレス軽減やアンガーコントロールにも役立ちます。

自分が何が得意で苦手であるかという価値観や、同様の状況を回避したり、対策したりする時にどうすればいいかをシミュレーションすることができます。

また、感情については下記記事もご参照ください!

「感情とは何か?」を考えてみる:読書日記

「感情とは何か?」を考えてみる:読書日記 共感フレーズ

共感フレーズについても例を見ていきましょう!

基本的なフレーズ

まずは基本的な型を紹介します。いずれも決めつけとならないように丁寧な言い回しで相手の感情を受け止めているのが特徴になります。

| 型 | 例文 |

|---|---|

| 「〇〇ですよね」 | 「それはショックですよね」 |

| 「〇〇されたんですね」 | 「つらい思いをされたんですね」 |

| 「私だったら〇〇かもしれません」 | 「私だったら、不安で眠れないかも…」 |

| 「よく〇〇されましたね」 | 「よくここまで頑張られましたね」 |

感情毎の例示

感情毎により具体的な例示します。

| 感情 | 例文 |

|---|---|

| 不安・緊張している相手に | 「そう感じるの、無理ないと思います」 「それは不安にもなりますよね」 「それは誰でも緊張しますよね」 |

| 怒りや悔しさを感じている相手に | 「それは腹が立ちますよね、よく我慢しましたね」 「そんなふうに言われたら、悔しいですよね」 「納得いかないの、すごくわかります」 |

| 落ち込んでいる・悲しんでいる相手に | 「それはつらかったですね…」 「よくここまで耐えてきましたね」 「悲しい気持ち、しっかり伝わってきますよ」 |

| 喜びや達成感を感じている相手に | 「すごいですね、努力が報われましたね!」 「それは嬉しいですね、一緒に喜ばせてください」 「頑張った成果ですね、よかったですね!」 |

これらのように感情に焦点を当てて、適切な共感フレーズを選択することで、相手の気持ちに寄り添って信頼関係を築くことができます。この際に声のトーンと表情が大切で、言葉と非言語が一致していないと逆効果になるので注意が必要です。

表面的に共感ワードを使っても逆効果となり、心から相手の気持ちを理解できてそれを言葉と非言語に載せて表現することが大切です。

共感に関する注意点

ここまでの共感の活用方法と効果を見てきましたが、注意点として、 「へえ~、そうなんだ~」と口先だけの返しではすぐに見抜かれます。

表情・声・姿勢の一貫性が共感を示す際の鍵です。また、一貫性を持つには、相手に寄り添おうという根本にある気持ちが重要です。

自分を共感モードに切り替える上でも、時間や場所などの環境を整備することは重要です。

また、共感を表面的にのみ理解していると、相手に寄り添うという本来の目的を見失い共感テクニックを使うことが目的となってしまいます。その結果として相手の気持ちを無視して、「つらかったよね、でしょ?わかるわかる~。」などのように共感の押し売りとなってしまうと、相手は心を閉ざしてしまいます。

心から相手に寄り添うことをゴールとして、その達成を相手に押し付けない。相手の話を引き出し相手の話や感情から相手を理解する。その中で自然と共感を示す。というステップを飛ばさないようにしましょう。

理解が難しい所は質問により確認を目指し、知ったかぶりしないようにしましょう。質問する際は「きちんと理解したいから」などの枕言葉により、相手に寄り添いという姿勢を示すことも可能です。

沈黙:間を恐れず余白を持つ

「間」も傾聴の一部として恐れるべからず

対話の場面で沈黙は緊張を感じやすい瞬間です。私も含めて苦手な人も少なくないでしょう。

しかし、沈黙は考えを整理したり、感情が浮かぶ時間を作る余白となります。沈黙を恐れず受容することで、相手の本音を更に引き出しやすくできます。逆に気まずさを恐れて話題転換すると、相手の思考や感情の整理を遮ってしまいます。

「間」も傾聴の一部だと意識を切り替えましょう。

さらに上級者では、沈黙時に相手の表情や姿勢、視線の動きを観察します。冷静に観察することで沈黙の時間を相手が何を考え感じているかを読み取る時間として活用できます。

沈黙への恐怖を解消するTips

「そうはいっても沈黙はどうしても気まずい」という方向けに役立つ工夫を紹介します。

- 沈黙の時間の目安を決めておく

沈黙の間の時間の目安を決めておくと心に余裕を持って余白を持つことができ、また、長い沈黙で膠着することを回避できます。例えば、考える余白としては3秒程度を基本とし、長くても8秒程で切り上げるといったようなイメージです。 - 沈黙中は表情で受容を示す

うなずき、優しい目線、リラックスした姿勢を保つことで、「話して大丈夫」という安心感を維持できます。あえて話さずうなずくことで感情に寄り添う&共感を示すことも可能です。逆に表情が厳しかったり無表情であったりすると、話し手は強いプレッシャーを感じてしまいます。 - 沈黙を肯定的に捉えるフレーズを添える

「ゆっくりで大丈夫ですよ」「考えながらで大丈夫です」など、沈黙をサポートする言葉があると相手の緊張を和らげられます。

これらの工夫を組み合わせることで、緊張感を和らげながら効果的な傾聴の方法として沈黙を活用できます。

ただ、場面によっては沈黙はメリットがなく緊張を生むだけとなってしまいます。特に初対面やビジネス場面では長すぎる沈黙を回避するようにしましょう。沈黙を回避するための言葉や質問を用意しておくと便利です。

どうしても考えがまとまらなそうで沈黙が多くなってしまう場合は、「また来週話すからその時に聞かせて」などと、一旦場を改めて時間を設けることも一手です。

傾聴力を伸ばす上での注意点

傾聴力を実践する際には、以下の点に注意してください。特に全般的に注意が必要な点をピックアップしています。

- 結論を急がない

相手の話を途中でまとめたり、勝手に解釈しないようにしましょう。じっくり相手の話に集中して寄り添うことを意識しましょう。 - アドバイスを控える

相手がアドバイスを求めていない場合、すぐに意見を述べるのは控えるべきです。まずは話を聞き切ることを優先してください。 - 聞く姿勢を意識する

スマホを見ながらや、興味なさそうな態度では、相手に「聞いてもらえていない」と感じさせてしまいます。特に日常生活で大切な相手にそのような態度を取っていないか注意しましょう!

参考となる書籍

「LISTEN」:ケイト・マーフィ氏

本書は聴くプロであるジャーナリストのケイト・マーフィ氏が聴く力がいかに重要であるかと、どのようにすれば聴く力を高められるかを紹介しており、まさに傾聴力を高めるための一冊といえます。

特に傾聴力がもたらす効果を重点的に紹介しています。そのためなぜ傾聴力が重要であるかを様々な視点で学べます。

傾聴力は表面的で小手先なテクニックでは意味がなく、相手の話を受け入れる純粋さや相手への好奇心、相手に寄り添おうという根本の姿勢が重要となります。

この根本の姿勢を身につける上で、傾聴力、そして傾聴力を元に人間関係を構築する重要性への納得感というのが鍵となり、本書はその助けとなります。

そして、傾聴力を身につける上で妨げとなる要素も紹介されています。そのため根本的な姿勢と傾聴をする上での具体的な行動の両面で改善点を学ぶことが出来ます。

私が特に重要と感じたポイントを過去記事にまとめてあるので、本書の概要が気になる方はそちらも是非ご参照ください!

問いかける技術:エドガー・H・シャイン氏

相手の話を引き出したり、促したりする質問/問いかけは非常に強力なツールです。また、まず相手に話をしてもらうまでの関係性を築くまでに苦戦される方も少なくないと思います。

その上で普段から人間的関係性を築き傾聴の場面を増やす参考となるのが本書です。

筆者は人間関係を良化させ、メンバーの力を最大化できる組織を構築するために「謙虚な問いかけ」が重要であることを主張します。あなたがチームを率いる立場にあるとき、チームの力を最大化するために、「謙虚な問いかけ」を取り入れてみることをオススメします。

また、仕事に限らず、家族でもお互いを尊重しながら本音を伝えあえる関係性を目指す方にもお勧めの一冊となるでしょう。

過去記事が参考になれば幸いです!

おわりに

傾聴力を鍛えることは、ただ相手の話を聞くだけではなく、信頼関係を深め、より良いコミュニケーションを築く大きな鍵となります。

今回紹介したものは誰でもすぐに実践できるスキルなので、ぜひ今日から試してみてください。相手の気持ちを受け止める力を身につけることで、仕事でもプライベートでも人間関係が驚くほどスムーズになるはずです。

さあ、あなたも今から家族や同僚の話をじっくり聞いてみませんか?「聞き方ひとつでこんなに変わる!」という実感をぜひ得てください!

それではまた次の記事で!