どうもです!

忙しい日々の中で、自分の感情・ストレスをコントロールできていますか?ストレスコントロール力は、安定したパフォーマンスと信頼される人間関係の鍵になります。今日から始められる実践法を一緒に学びましょう。

経済産業省が提唱する、「社会人基礎力」のうち、遂に最後のテーマ、「ストレスコントロール力」を扱います。

「社会人基礎力」とは仕事や社会生活において必要とされる12の能力要素の総称です。

特定の職種や業界に依存せず、あらゆる社会人に求められる力を指します。つまり、これらの能力を磨くことで、生涯役立つどんな場面でも活躍できる柔軟な土台を築くことができます。

社会人に必要な12個のスキルとは?

社会人に必要な12個のスキルとは? このブログでは、それぞれの能力要素が具体的にどんなスキルを指し、どうやって鍛えればいいのかをわかりやすく解説していきます。まずは、今日からできる一歩を一緒に踏み出してみませんか?

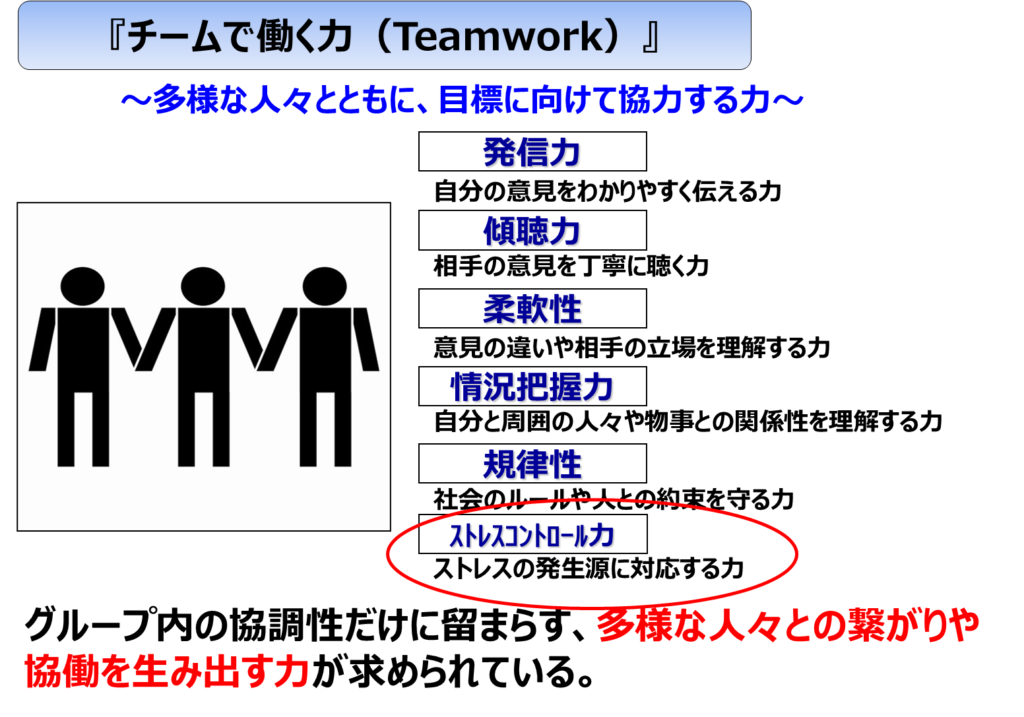

今回は「チームで働く力(チームワーク)」に分類される「ストレスコントロール力」がテーマです!

「ストレスコントロール力」:「チームで働く力(チームワーク)」

ストレスコントロール力とは、「ストレスを自覚し、その影響を最小限に抑えながら、適切に対処する能力」を指します。

この力が高ければ、困難な状況でも冷静さを保ち適切な行動が取れるようになります。

逆にストレスコントロールが上手くいかないとポテンシャルを発揮出来ません。また、状況によっては心身の障害を招くことも懸念されます。

ストレスコントロールは充実した人生を過ごす上で心強いパートナーとなるスキルと言っても過言ではありません。

具体的には以下の要素が含まれます。

- 自己認識力:自分がストレスを感じていることを早期に気づく力。

- 対処力:ストレスに対して適切な対応策を講じる力。

- リフレッシュ力:ストレスを和らげるために、適切に気分転換を図る力。

社会人基礎力ではストレスの発生源に対処する力に着目しています。発生源への対処は根本的な問題の解決となるので重要度が高いです。一方で、臨機応変な対応のためにはその他の要素も重要となります。そのため、本ブログでは包括的なストレスコントロール力を取り扱います。

また、ストレスコントロール力を鍛えるための行動リストを整理しています。よりストレスコントロール力を鍛えたいなと感じた方は是非こちらの記事もご参照ください!

このスキルを高めることで、日々のストレスに振り回されることなく、自分のペースを保ちながら目標に向かって進むことが可能になります。

今回の記事の内容は社内で展開する際に産業医の先生のレビューもいただいた内容です。ただ、状況によりストレスやそれに伴う反応は大きく異なります。不調の際の対処方法や最終的な判断は専門家への相談の元で行ってください。

ストレスコントロールがあることによるメリット

まず、ストレスコントロールがあることによるメリットとして下記があげられます。

- 精神的な安定が保たれる

自分のストレス状態を把握し、適切に対処できる人は、日常生活の中で気持ちの浮き沈みが少なく、感情的になりにくくなります。その結果、他者との摩擦が減り、信頼関係を築きやすくなります。ビジネスにおいても「冷静で頼れる人」という印象を与えることができます。 - 判断力や集中力が向上する

強いストレスがかかっていると、脳の前頭前野の働きが低下し、冷静な判断ができなくなると言われています。ストレスをうまくコントロールできると、常にクリアな思考で判断・対応できる状態を保て、成果もあげやすくなります。 - 身体の健康を保てる

慢性的なストレスは、免疫力の低下、高血圧、胃腸障害、睡眠障害などを引き起こします。ストレスコントロール力があると、こうした身体的な不調を未然に防ぐことができます。

以上のようにストレスコントロールは健康を維持して能力を発揮する上で重要なスキルとなります。また、周囲との関係構築という観点も含め日々を充実させるのに欠かせないスキルと言えます。

ストレスコントロールがないことによるデメリット

一方でストレスコントロールが無いと下記のような懸念があります。

- 心身の健康に悪影響を及ぼす

ストレスを溜め込むことで、慢性的にネガティブな感情が続き、メンタルバランスが崩れやすくなります。更にはうつ病や適応障害などの心の病気のリスクも高まります。

またストレスが続くと自律神経の乱れや免疫低下により身体的な不調にも繋がります。 - 仕事や学業のパフォーマンス低下

脳がストレス状態にあると、論理的判断を司る部分の働きが鈍くなり、判断ミスや注意力散漫が起こりやすくなります。更にはストレス源となる環境や対象に向き合いにくくなります。 - 人間関係に悪影響が出る

ストレスによりイライラや焦燥感が募ると、他人に対して攻撃的・否定的な言動が増えます。結果として周囲とのトラブルが起きやすくなります。その結果、孤立に繋がり、よりストレスを加速してしまう悪循環に陥ってしまいます。 - 長期的な人生設計に悪影響を及ぼす

ストレスで自信を失い、自己肯定感が下がると保守的な選択を繰り返すようになり、キャリアの停滞を招く可能性があります。また、ストレスに振り回される毎日では、仕事もプライベートも楽しめなくなり、「何のために生きているのか分からない」と感じるようになるケースも見受けられます。

心身の健康を崩し重症化してしまうと回復は一筋縄ではいきません。早期に自身の状況を認識して問題を解決するストレスコントロール力が、健康で充実した人生を過ごす上で必要となります。

ストレスコントロール力が求められる場面

ストレスコントロール力は、仕事やプライベートのさまざまな場面で求められます。以下の具体例を見てみましょう。

- 職場でのプレッシャーへの対処

重要なプレゼンや会議前の緊張、納期が迫っているプロジェクトでの焦りなど、職場でのプレッシャーを冷静に乗り越える力が必要です。 - 人間関係のトラブル

上司や同僚、クライアントとの意見の衝突や誤解など、対人関係のストレスに対して、感情的にならず解決へ導く力が求められます。 - 環境の変化への適応

異動、転職、新しいチームメンバーとの協働など、大きな変化に柔軟に対応する力が必要です。 - プライベートでの不安

家庭の問題や生活リズムの乱れ、予期しない出来事によるストレスをうまくコントロールすることで、日常生活の質を高めることができます。

例示のように多様な場面でストレスコントロール力は求められます。次は鍛え方を見ていきましょう!

ストレスコントロール力を鍛えるには

ストレスコントロール力を鍛えるためには下記のようなステップがあげられます。

- 予防:ストレスやメンタルヘルスに対する正しく理解する。ストレスをコントロールする。上手く付き合う。

- 察知:異変や傾向を知る。異変にすぐに気づく。

- 対処:異変に対し早期に対処できる。適切な相手に相談できる。

- チーム、ラインでのケア:周囲の異変に気づき早期に対処できる。

まずはストレスとは何かを理解することが第一歩です。ストレスの正体が分かれば予防や正しい対処を取りやすくなります。ストレスについて大阪商工会議所の主催する「メンタルヘルス・マネジメント®検定試験」で学んだ内容も織り込みつつ紹介します。

この検定は会社で気を付けなければいけないポイントを学べたので結構オススメです。

予防する、正しい知識を得てうまく付き合う

ストレスについて知る

ストレスを理解する上で混乱を招くのが、ストレスという一言に色んな意味が含まれる点です。具体的にはストレスの要因とそれにより起こる反応をまとめてストレスと表現されます。

そのためストレスへの対処と言っても、原因の排除なのか反応へのケアなのかと解釈が割れて混乱の元となります。本記事ではストレスの要因をストレッサー、それにより起こる反応をストレス反応と呼び区別します。

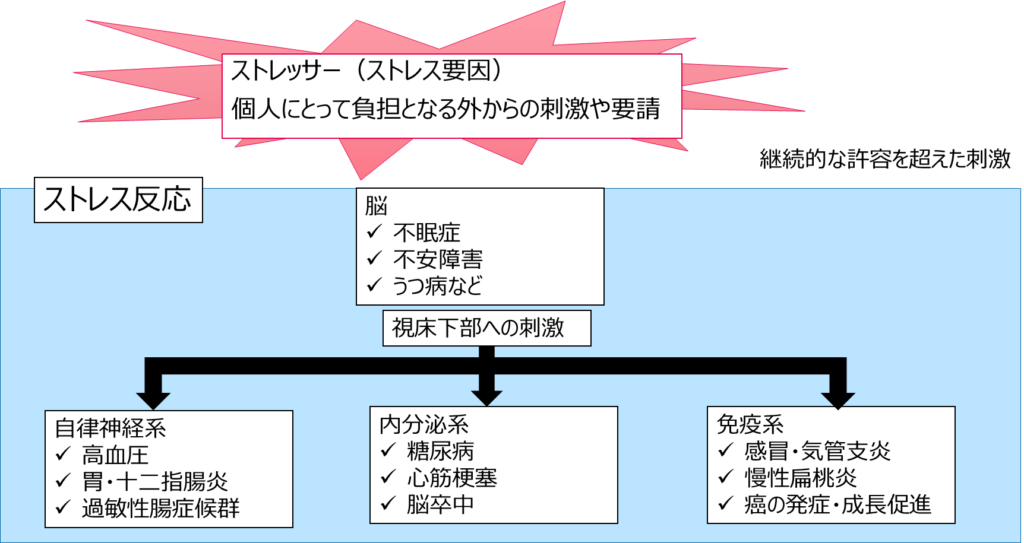

ストレッサーとストレス反応の関係を下記のように図示します。

そしてストレッサーとストレス反応もそれぞれ複雑な特徴があります。

ストレッサーの特徴

同じストレッサーでも過去の経験や物事の捉え方、その場の状況により感じ方が異なるという特徴があります。

そのため同じ刺激でも問題ない人がいる一方で、強いストレスと感じる人もいます。更には同じ人でも状況によって感じ方が変わります。この点はストレスに対処することを難しくする要因の一つとなります。

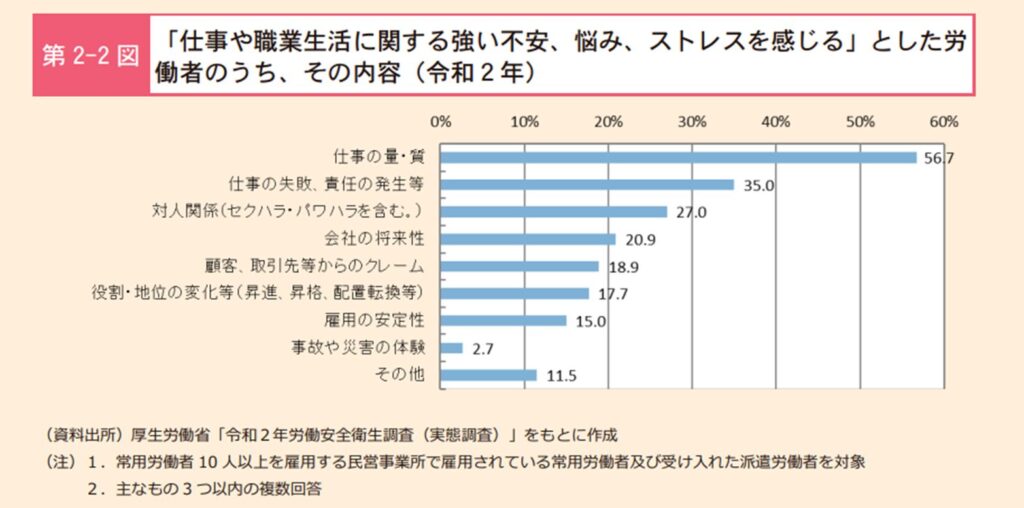

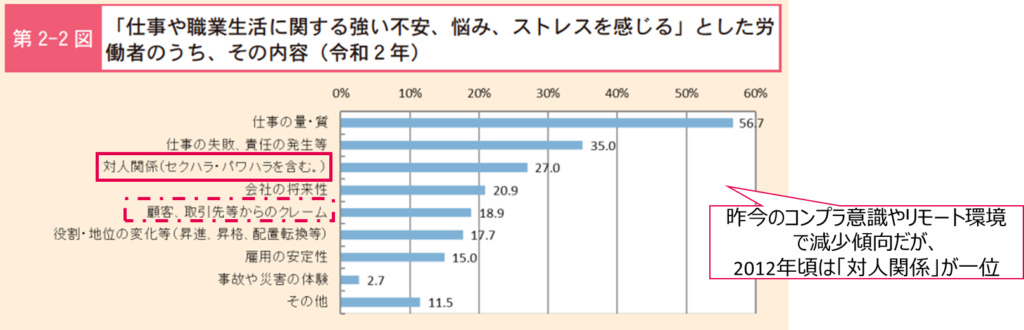

職場における主なストレッサー

注意や対策をするには主なストレッサーを把握することが重要です。普段から身の回りのストレス要因を整理できれば予防にも役立ちます。

職場における主なストレッサーは下記となります。

仕事の量や質がトップで、仕事の変化が発生した時には注意が必要ということが分かります。また、失敗や責任も上位のため、ミスの後は自身が引き摺っていないかセルフチェックしたり、他のメンバーが失敗した時は適切な声掛け・フォローが必要となります。

そして日頃から注意を向けないといけないのが3位の対人関係です。対人関係の問題は継続的なストレッサーとなります。放置しておくと知らずの内に多くのストレスを抱えてしまいます。

アドラーも「すべての悩みは対人関係より生まれる」と言っていますね。

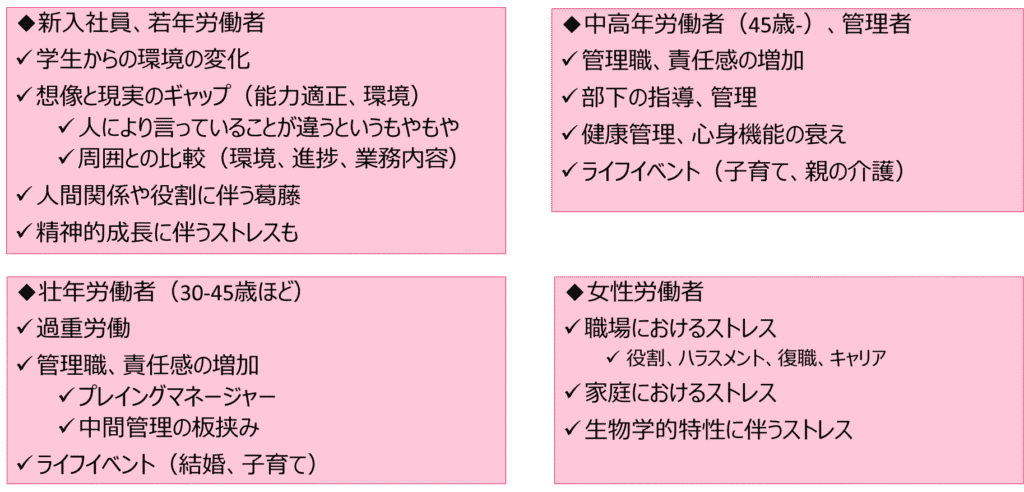

ライフサイクルによるストレス要因の傾向

また、変化はそれ自体でストレッサーの一種となります。そのため、一見結婚や昇進などのポジティブなイベントもストレス要因となることがあります。

主なイベントはライフサイクルにより傾向があります。そのため、ライフサイクルにより注意が必要なストレッサーも異なります。

一般的なストレス要因を世代に分けて下記のように整理できます。

上記の傾向を掴めていれば自他共に注意すべきタイミングや声の掛け方を調整できます。

ストレス反応、メンタルヘルス不調の特徴

また、ストレス反応としても分かりづらい点があります。まずストレス反応の一つとしてメンタルヘルス不調があげられますが、その反応は精神疾患に限定しません。身体症状にあらわれることもありますし、不調のサインは行動に表れることもあります。

厚生労働省より、メンタルヘルス不調とは精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものとされています。

身体の不調やパフォーマンスの低下がストレス反応として現れることもあります。ミスや漏れ、欠勤・遅刻が増えたり、対人関係のトラブルが起き始めたら要注意です。

行動も含め異常や不調に早めに気づくことがストレス対策として重要です。

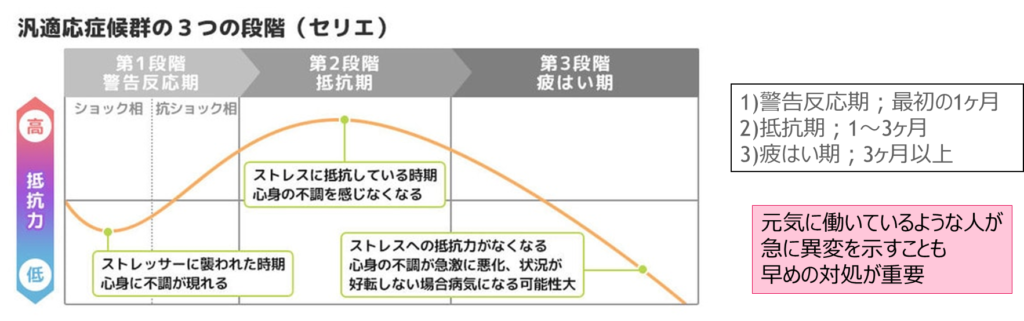

また、ストレス反応は一時期慣れのような時期が生まれることにも注意です。生理学者のセリエはストレスに対しての適応には、心身の不調を感じなくなる抵抗期が存在すると主張します。

図の出展:https://blog.goo.ne.jp/mori8701/e/c29efb4c1d68c6e258c684eb6236c7e5

一見抵抗期は不調を感じなくなるので慣れた、もしくは苦難を乗り切ったように感じます。しかし、ストレスの負荷は依然と存在します。そのため、抵抗力を使い切ってしまうと心身不調が一気に悪化してしまいます。

慣れたと感じても実は抵抗力を消耗しており、ケアや対策が必要なことを覚えておきましょう。その上でも第一段階の警告反応期でストレス反応を放置しないことが重要です。

ストレスとうまく付き合う

ストレスは0にできない

一方で、ストレス要因を完全に避けることは一概に良いとは言えません。変化はストレッサーの一種で、新たな挑戦や環境の変化でもストレス要因となります。そのためストレッサーを過剰に回避しようとすると下記のような弊害が生まれます。

- 新しいことへの挑戦に後ろ向きになる

- 成長や学習の機会を逃す

- 人間関係が億劫になる

- 環境変化への対応が遅れる

継続的な成長や変化への適応のためには適度な緊張やストレスが必要です。適度なストレスがパフォーマンスを最大化することが「ヤーキーズ・ドットソンの法則」により示されています。

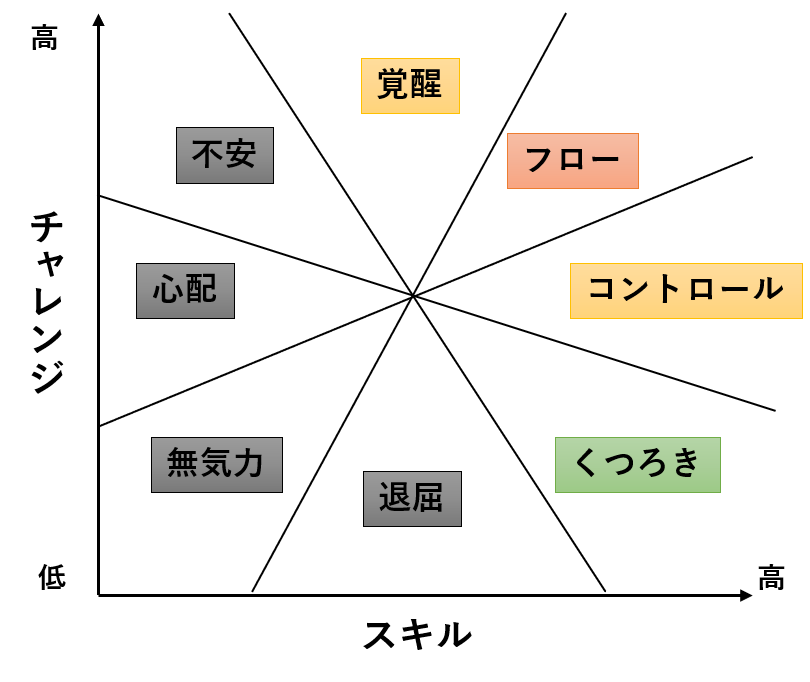

チクセントミハイ氏が提唱するフロー体験でも、スキルに対する適度な難易度が高い集中力を生み、ポテンシャルを引きだすことが示されています。

チャレンジとスキルが共に高い時にフローが導かれる。

フロー体験について知りたい方はフロー体験に関する記事もご参照ください!

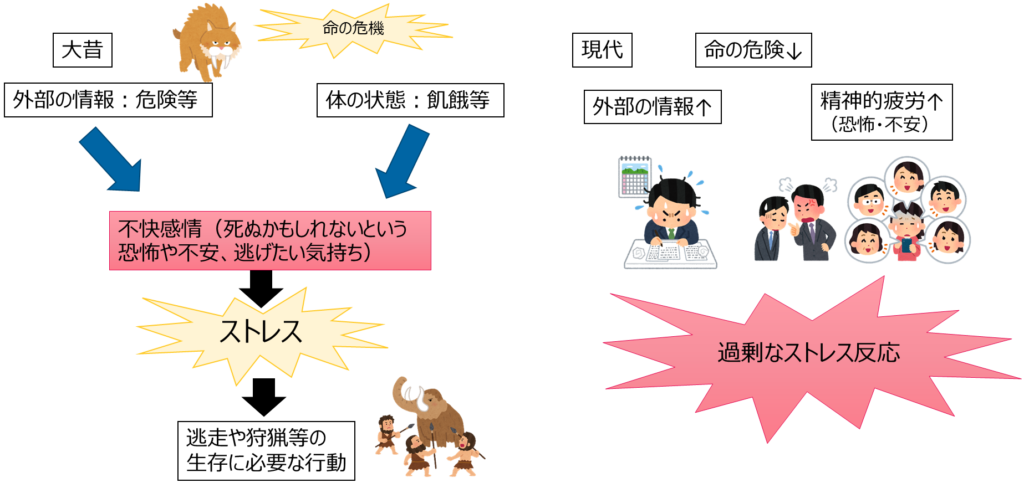

ストレスは本来生存に必要な機能?

また、現在はネガティブなイメージが先行するストレスですが、本来は生存のための機能でした。大昔では危険や飢餓などの不安・不快感情からストレスが生まれます。ストレスは命の危機に対し、逃走や狩猟などの生存に必要な行動を導く原動力となっていました。

一方で現代は命に直結する危機は過去より下がりました。その一方でストレスを刺激するような外部の情報や精神的疲労の蓄積が増加しました。結果としてストレス反応は過剰となり、人間の体の誤作動を導いてしまうのです。

人がストレスを感じるのは自然なことであり、個人の問題ではありません。そのためストレスを完全に避けたり、反応を無理やり押し込めるのは現実的ではありません。

人生を充実させるにはストレスを避けるのではなくうまく付き合うことが重要となります。

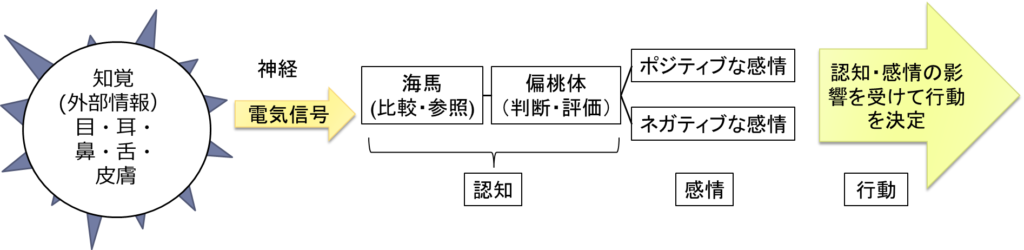

認知の歪みと向き合う

ストレスとうまく付き合う点で注意したいのは認知の歪みです。認知の歪みがあると同じストレス要因に対し、過剰なストレス反応が生まれやすくなります。物事が人の心身にどう影響を与えるかは、事実よりもその受け止め方、どう認知するかの方が重要です。

認知に歪みがあると必要以上に重く物事を受け止めてしまい、ストレス反応を強化してしまう恐れがあります。ひどい時には想像や決めつけで余計な負荷を生んでしまうこともあります。

現実変えられないものも少なくありませんが、自分の行動は変えられます。特に変えやすいのは言葉です。後ろ向きな選択や言葉は認知のパターンにおける思い込みを強化してしまうので注意です。

ストレスとうまく付き合うには自分に認知の歪みが無いかを確認し、必要に応じて歪みを調整することが必要になります。認知の歪みを変えたい時はまず使用する言葉から変えましょう。

コップに水が半分もあるのか、それとも半分しかないのか。同じ事象でも人の受け止め方は様々です。

認知の歪みの例

認知の歪みを自覚するには歪みのパターンを知ることが第一歩です。下記に主な認知の歪みのパターンを紹介します。是非ご自身に当てはまるものが無いか考えながらご覧ください。

- 根拠のない決めつけ:証拠や根拠がないのに決めつける。感情的に判断する。

- 一部だけ見る:良いところも悪いところもあるのに悪いところだけ見る。

- 悲観的・破局的に見る:悪い方向に考える。「どうせ失敗する」

- 過小評価・過大評価:「自分に価値は無い」(過小)、「最悪の失敗」(過大)

- 白黒思考(全か無か):一つ失敗したので、すべて終わりだ。

- 「べき」思考:「自分はより良い人であるべきだ」、「皆から好かれるべきだ」

- 自分に関連付ける:相手が不機嫌なのは私のことを怒っているからだ。

- 人の思考を読む:彼は私のことが嫌いなんだ。だから避けているんだ。

- 自分を責める:すべて私が悪いんだ。

いかがでしたでしょうか?ご自身が陥りやすいパターンがあれば対策を考えてみましょう!私は「べき思考」と「人の思考を読む」傾向があるので注意しています。

認知の歪みを直すワーク

自身に当てはまる認知のパターンがあればそれを直せないか試みてみましょう。

歪みの修正のため、下記のような3つの問いかけをしてみましょう。

- あなたの中でマイナス効果が大きい信念は何か?

- その信念はあなたにとって何をもたらしているか?

(プラスとマイナスどちらが大きいか?) - その信念を前向きなものに変えられないか?

認知の歪みは言い換えれば信念であり、ものによっては強みとなるものもあります。しかし、一見強みに繋がる信念も負担の方が大きく最終的には負の存在となる可能性があります。

強みに繋がるかもしれない信念は過去の経験やアイデンティティとの紐づけから変更への抵抗が生まれやすいです。上記の3つのの問いかけをすることで、修正が必要な認知の歪みはどれか客観的に特定しやすくなります。

認知の歪み:ポジティブ思考とネガティブ思考

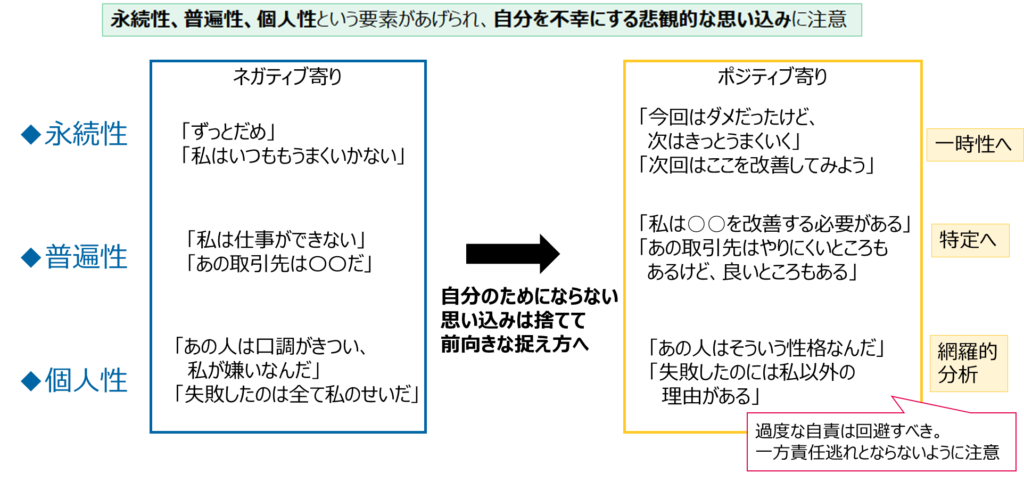

また、別の角度で認知の歪みを考えてみましょう。「オプティミストはなぜ成功するか」の著者であるマーティン・セリグマンは事象に対して心の中で自身に説明するパターンに着目し、ポジティブ思考とネガティブ思考の傾向が存在することに着目しました。

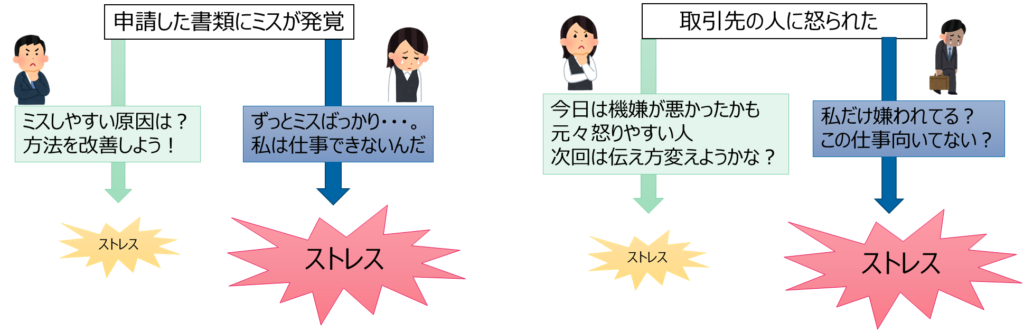

同じ出来事でも説明パターンにより、受け取り方やストレス反応に違いが生まれます。そして、この違いは学業やスポーツ、仕事の成果のみでなく、ストレスへの耐性や健康にも影響することをセリグマンは指摘します。

例えば、書類にミスがあったとき、今回たまたまのミスであり改善が可能と思う人と、自分自身に問題があり仕事が出来ないと解釈する人ではストレス反応に差が生まれます。

前者の人はストレス反応も抑制できるのに加え根本的問題の解決に前向きであるため、ミスというストレス要因の低減も期待できます。一方で後者の人は自分を責めるばかりで根本的な解決に進むことが出来ません。

このように心の中の説明の仕方で物事の捉え方、ストレス反応、そしてその後の行動パターンが大きく変わります。

柔軟な楽観主義の勧め

ここでポイントは悲観主義がすべて悪というわけではありません。悲観主義は現実的に物事を見れる、適切な予防を考えられるという側面で役に立ちます。

全員が全員、常時楽観主義では致命的なエラーに気づけず、破滅的な決定に陥る可能性があります。現実的な物の視点が必要となることもあります。

ここで重要なのは、自分の挑戦のブレーキや不幸の原因となる過度な悲観主義を回避するということです。

セリグマンは下記のように臨機応変に得意な思考を使いこなす柔軟な楽観主義を勧めます。

- 楽観主義を自分の定めた目標を定めるのに有効な手段として活用する(悲観主義への反論)

- 重要な選択においては悲観主義による現実的な検討も使用する(状況に応じて悲観主義に反論するか選択)

悲観主義の活用は必要な時に留め、それ以外の時は楽観主義傾向の説明パターンを採用する。その使い分けにより変化や挑戦に主体的に取り組めるようになり自分の可能性を最大化しやすくなります。

自身が過度な悲観主義に陥っていないか是非注意してください。もし悲観主義傾向の人は、柔軟な楽観主義を目指しましょう。

悲観主義に繋がる説明パターンに対処する

自分の不幸を招く悲観的な思い込みを回避するためには、悲観主義に繋がる説明パターンから解放されることが重要です。

悲観主義に繋がる説明パターンとして永続性・普遍性・個人性があげられます。これらのキーポイントに注意して自分を不幸にする悲観的な思い込みが無いかに注意しましょう。そして自分の為にならない思い込みは捨てて前向きな捉え方へ修正するのです。

例えば、「ずっと」という永続に繋がる言葉は一時的な言葉へ。「私は~」、「あの人は」という普遍性に繋がる言葉はポイントを特定する言い換えへ。「私のせい」という自責に基づく個人性の言葉は網羅的で客観的分析へ切り替えましょう。

悲観的な思い込みからの切り替え法

一方で、説明は無意識のパターンですので、切り替えに苦戦することもあるでしょう。その際の対処法を紹介します。

過度な悲観状態では悲観的な思い込みが反芻され、他のことを考えづらい状態になります。この状態が続くと冷静な対処は難しくなります。

まずはこの悲観的な思い込みの反芻を止めることが第一歩です。その際に有効なアクションを下記に紹介します。

気をそらす:悲観的な思いこみの反芻を妨げる

悲観的な思い込みは無理に抑え込もうとしてもうまくいきません。むしろ強く意識することで頭から離れにくくなってしまいます。抑え込むのではなく、別のことに集中して気をそらし、思い込みへの意識を薄めることが鍵となります。

下記は別のことに集中するための具体的な方法です。身体的なアクションにより、無意識の反芻から意図的に気を反らすことが可能となります。

- 肉体的手法:手のひらを壁に打ち付け「ストップ」と叫ぶ(ループを断ち切る儀式)

- 関心の移転:何か一つに着目し、数秒間一心に観察する(別の一つのものに集中する)

- 上記二点の併用:考える時間を決め、自分に言い聞かす「ストップ、このことは〇時に考えよう」

- 困ったことをノートに書きだす+後で考える時間を決めておく(一旦悩みを脳内から吐き出す)

反論する

思い込みの反芻から解放されたら、次は反論を試みます。この繰り返しにより自身の無意識のパターンを改善することが期待できます。

反論の一歩目としては悲観的な説明から距離を置くことです。自分の信念は思い込みであり事実でないかもしれない、という疑い・気付きを得ましょう。

そして次は自分との議論です。下記のようなステップで自分の思い込みは本当に正しいのかを確認し、認知の歪みの矯正に繋げます。

- 証拠はあるか?:思い込みの根拠が正しいか、事実に基づき確認

- 別の考え方はできるか?:そのほかの要因は?変えられる、特定の、自分の責任でない理由に焦点

- 思い込みが本当であった場合どんな意味を持つか?:それがどうしたのか?実際の影響は?対処法は?

- その考え方は有効か?:考え・悩むことで事態が好転するか?その思い込みは自分の役に立つか?

自分の考えが意外と思い込みによるものであったり、役に立たない障壁となっていることに気づくきっかけになるでしょう。

ポジティブ思考とネガティブ思考について、より詳細を知りたい場合は下記書籍や、本書籍をテーマにした記事:成功を呼ぶ鍵?-楽観主義の活用方法も是非ご参照ください!

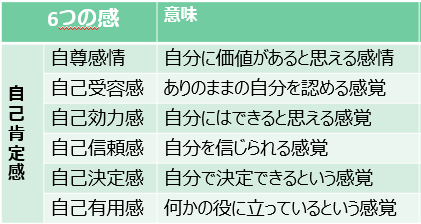

自己肯定感を高めて自信を身につける

ストレスとうまく付き合うには、自己肯定感を高めて自信を身につけることも一つのアプローチです。

自分の可能性を信じ、自分はできるんだと自信を持ち、肯定的に自己を認識することができれば、ストレス要因に対する抵抗を高められ、難易度の高い挑戦にも取り組みやすくなります。

一方で前述のように気づかぬうちに負荷が掛かっていることもあるので、無理は禁物です。

自己肯定感は一般的に下記の6つに分けられます。

一部の要素はそれ単体でストレスと関係性があります。例えば、自己決定感について、仕事のコントロール度の低下があると、仕事の量的負担、質的負担、対人関係に並ぶストレス要因となることが報告されています。

これらの要素を身につけるには主体的に物事に取り組み成功体験を積むことが重要です。特に自己効力感や自己決定感、自己有用感は受け身では身に付きづらい感覚となります。

主体的に物事に取り組むためには「主体性」や「課題発見力」が。成功体験を積むためには「計画力」、「働きかけ力」、「実行力」が役に立ちます。

コミュニケーションスキルの向上

前述の通り、職場のストレスにおいて、コミュニケーションに関わるストレスが多く報告されています。そのためコミュニケーションスキル向上はストレス反応の予防にも役立ちます。

また、コミュニケーションスキルの強化は仕事の効率性アップや相談を含めた問題解決能力アップにもかかわるので、その他のストレッサーの予防にも繋がります。

コミュニケーションスキルについてはチームで働く力を参考にしていただきたいですが、ここではアサーティブなコミュニケーションと心理的安全性に着目して紹介します。

アサーティブなコミュニケーション

まずアサーティブなコミュニケーションとは?

アサーティブ(Assertive)とは、元々「自己主張する」「自信を持って意見を述べる」という意味ですが、相手の立場や感情も尊重しながら、自分の考えや要求を正直に伝えることを指します。

これは以下の3つのコミュニケーションスタイルの中間にあたります。

- 攻撃的:自分の意見を強く押し通す/相手を否定・批判する

- 非主張的:自分の意見を言えずに我慢/相手に合わせすぎる

- アサーティブ:自分も相手も尊重しながら、率直に伝える

攻撃的なコミュニケーションはトラブルの元です。また、周囲も攻撃的にするのでストレッサーの増加に繋がってしまいます。一方で非主張的なコミュニケーションも言いたいことや願望を伝えられずに負担を抱え込むこととなりストレスの要因となります。

一方でアサーティブなコミュニケーションは自分も相手も尊重しながら、率直に伝えるコミュニケーションです。お互いを尊重するので無駄なトラブルを回避し、両者が納得できる着地点を見つけることができます。

具体的にどのような状態を指すの?

より具体的にアサーティなコミュニケーションとは何かを見ていきましょう。アサーティブな状態とは、以下のような特徴を持っています。

- 自分の感情や意見に気づき、それを言葉にできている。

- 相手の立場や価値観を尊重している。

- 断るべきときは丁寧に、しかし明確に「No」と言える。

- 批判ではなく、「Iメッセージ(私は〜と思う)」で表現する。

- 話し方や態度が落ち着いており、攻撃性がない。

更に具体例をあげるとすると、下記のようなイメージです。

- 攻撃的:「そんな頼み無理に決まってるだろ!」

- 非主張的:「……はい、分かりました(不満そう)」

- アサーティブ:「その日は別の予定がありますので、今回はお引き受けできません。ごめんなさい。」

冷静に主張すべき点を主張しながら相手への敬意を示していることが特徴となります。

ストレス反応軽減へどう役立つか

アサーティブなコミュニケーションはストレス軽減へ下記複数の視点で役立ちます。

- 感情を溜め込まず、適切に表現できる

ストレスの多くは、「言いたいことが言えない」「我慢している」状態から生まれます。アサーティブな表現により、感情を健全に吐き出せるようになり、精神的な負担が軽くなります。 - 対人関係のトラブルを予防できる

攻撃的な表現では対立が生じ、受け身では不満が蓄積します。アサーティブな対応により、誤解や衝突を未然に防げます。 - 自己肯定感・自己効力感が高まる

自分の意見や気持ちを尊重し、相手にも伝えることで、「自分にも価値がある」という実感が強まり、メンタルが安定します。 - 不安や緊張の軽減

「ちゃんと伝える」ことができるという自信があれば、人間関係の場面で感じる不安やプレッシャーが軽くなります。

アサーティブなコミュニケーションを身につけるアプローチ

それではアサーティブなコミュニケーションを身につけるにはどのようなアプローチがあるのでしょうか?

「Iメッセージ」の活用

まずは「Iメッセージ」を練習することが挙げられます。「Iメッセージ」とは、「私は〜と感じる」という言い方で意思を伝える方法です。

「あなたっていつも遅れるよね」と相手を主語にすると、相手を責めたメッセージになってしまいます。攻撃的なアプローチでは相手に抵抗を生んでしまいお願いを聞いてもらいにくくなります。応酬が激化すると相手を責めることが目的となりかねません。そうなると問題の解決からも遠ざかり関係性の悪化のみが残ってしまいます。

ここで、「私は、時間通りに始められないと不安になります。」と言い換えてみます。すると、自分がどう感じたかというメッセージを伝えることで、相手を責めずに相手にどうしてほしいかを主張できます。自分がどう感じたのかは事実であり、相手への決めつけや押し付けもないことで建設的な意見交換をしやすくなります。

Yes/Noを明確に伝える

また、自分の意見をしっかり伝えることも重要です。曖昧な返事では相手もどう対応すればよいか困ってしまいます。YesかNoか自分の意思を明確にして相手に伝えましょう。

意見を伝える際は数点コツが必要です。

まず断る際は相手を尊重しつつ理由を述べたり、代替案を提案しましょう。決して協力をしたくないわけではなく理由があることを伝えましょう。そして代替案を提案することで、妥協点の模索をしつつ相手の尊重や協力の意図を伝えることができます。

また、反対意見を述べる時には、相手そのものを否定しないように表現に注意しましょう。その上では、相手と同意見のところや良いと感じる点を同時に述べることもアサーティブなアプローチの一手です。

具体的には、「Aさんと70%ほど考えは同じですが、方法で一部補足したい点がございます。」や、「その案には新しさがあって魅力を感じますが、コスト面を考えると私はもう少し現実的な方向性を提案したいと考えています。別の方法も一緒に検討しませんか?」などがあげられます。

アサーティブに反対意見を伝える時は下記の3点を意識しましょう。

- ① 相手の立場や意図を尊重する

- ② 自分の立場や気持ちも率直に伝える

- ③ 可能であれば共通点や代替案を示す

コミュニケーションスキルを伸ばす

その他のコミュニケーションスキルを伸ばすこともアサーティブなコミュニケーションに繋がります。

例えば、「発信力」で着目した非言語的コミュニケーションが挙げられます。落ち着いたトーン、アイコンタクト、穏やかな表情によりアサーティブな印象を強めることができます。

また、他人の話をよく聴く「傾聴力」もアサーティブの上で重要な要素です。アサーティブには自分の意見を伝えるだけでなく、相手の立場や感情を理解しようとする姿勢の両方が重要です。

その他、アサーティブに関する書籍やセミナーで体系的に学ぶのも効果的です。

心理的安全性

心理的安全性とは対人関係でリスクのある行動(発言・提案や失敗の報告、リスクの指摘、反対意見等)をとっても、チームが安全な場所であるという思いがメンバーの中で共有された状態を指します。

働く環境での心理的安全性の有無はメンバーのストレス反応に大きく影響します。また、心理的安全性がある環境ではメンバーが積極的かつ主体的に行動できるので、仕事の質や速度が向上するという側面でも働きやすさを向上させます。

心理的安全性については下記書籍や動画も参考になります。書籍のポイントをピックアップした過去記事がございますのでこちらも是非ご参照ください!

心理的安全性を判断する4因子

自身の活動する組織やチームに心理的安全性があるかは下記4因子で判断できます。是非診断してみてください!

- 話しやすさ因子:リアルタイムの報連相・下の立場からの意見/アイデアを話しやすいか

- 助け合い因子:リーダー・メンバーが支援し合えるか

- 挑戦因子:新しいことを試しやすいか、新しいアイディアは歓迎されるか?

- 新奇歓迎因子:お互いの違いを認めあっているか、多様性・個々の尊重

もし不足している因子があれば強化を目指してみてください!心理的安全性の向上はメンバーのストレス反応の軽減とパフォーマンス向上という両側面でチームのポテンシャルを最大化します。

心理的安全性を上げる8つのアプローチ

チームの心理的安全性を向上したい場合は下記のアプローチが候補になります。

このアプローチは自身がリーダーでもそうでなくても実施できます。一人一人の習慣が雰囲気を作るからです。

中々チームに浸透しない場合はコンセプトを理解してくれるフォロワーを探しましょう。

ある程度協力者が得られれば上記のアプローチを盛り込んだルールをチームルールとして設定することもできます。目標の共有ができれば達成確率があがります。

働きやすくパフォーマンスの発揮しやすいチームを作るためにも上記が参考になれば幸いです。

おわりに

以上、「ストレスコントロール力」について、今回は主にストレスとは何かとその予防と付き合い方について整理しました。

今回整理した内容を活用することで、過度なストレス反応を回避でき、ストレス要因にも前向きに取り組む姿勢を身につけることができます。

持続的な成長や挑戦のためには、ストレスとうまく付き合うことが鍵となりますし、チームでポテンシャルを発揮する上でもストレスコントロール力が重要となります。

今回の内容が皆様の悩みを解消したり挑戦への一歩を後押しする一助となっていれば幸いです。

次回はストレス状態に気づくこと、そして対処としてストレス反応に対するより実践的なアプローチを紹介します。今回の内容と組み合わせることで、様々な状況に柔軟に対処しやすくなる予定ですのでお楽しみに。

それではまた次の記事で!