どうもです!

「もっと新しいアイデアを出せたらいいのに……。」「クリエイティブな発想が必要だとわかっていても、なかなか思いつかない。」――そんな悩みを抱えたことはありませんか?

創造力は、あなたの仕事や日常に大きな変化をもたらすきっかけを生みます。あなたの中に眠る創造力の引き出し方を一緒に考えてみましょう!

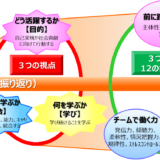

このブログでは経済産業省が提唱する社会人基礎力に着目し、それぞれの能力要素が具体的にどんなスキルを指し、どうやって鍛えればいいのかをわかりやすく解説していきます。

社会人基礎力とは特定の職種や業界に依存せず、あらゆる社会人が共通して求められる基本的な力を指しています。これらの能力を磨くことで、生涯どんな場面でも役立つ柔軟な土台形成が期待できます。

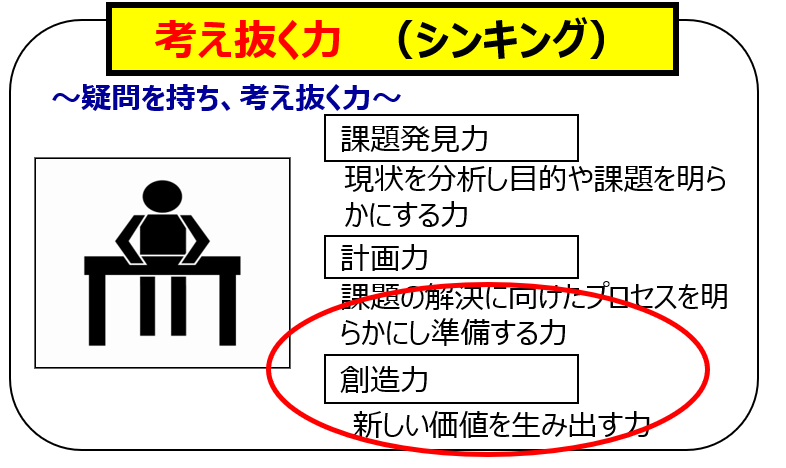

社会人に必要な12個のスキルとは?

社会人に必要な12個のスキルとは? 今回は「考え抜く力」に分類されている「創造力」がテーマで、創造力が具体的にどのようなスキルを指し、どのような場面で求められるのかを整理した上で、その鍛え方を解説します!

創造力とは?

創造力とはシンプルに新しい価値を生み出す力として定義されます。新しいアイデアを生み出す力、既存の物事を新たな視点で捉える力、そしてそれを形にする力のことを指します。

具体的には以下のような要素が含まれます

- 発想力:枠にとらわれない自由なアイデアを生み出す力

- 応用力:既存の情報や技術を組み合わせ、新たな価値を創造する力

- 実現力:新しいアイデアを形にする、新たな価値を表現して届ける力

創造力と聞くと、アーティストなどの一部の人に必要な力と感じるかもしれません。しかし、ビジネスパーソンや、学生など、あらゆる人が活用でき、鍛える意味のあるスキルです。

また、創造力を鍛えるヒントとして日常での行動リストを整理してみました!新しいアイデアを考え形にする力をより鍛えたいなと感じた方は是非こちらの記事もご参照ください!

創造力が持つ力

創造力があることのメリット

新しいアイデアや価値の源泉となる

最大の強みは新しいアイデアや価値を生み出せる点です。既存の枠にとらわれない発想で、新しい商品やサービスを生み出しやすくなります。この力は自身や所属する組織の差別化を可能とし、競争優位性の獲得にも繋がります。

また、柔軟な発想力は問題解決能力の向上にも繋がる点も強いメリットです。解決すべき問題を特定する「課題発見力」との組み合わせでその価値はより高まります。

また、新しい考えを取り入れる柔軟性や応用力も身に付くため、変化への適応力が向上します。変化の激しい現代ではより強く求められるスキルといえるでしょう。

哲学者や心理学者も注目する創造力の力

そして、創造力の発揮はそれ自体で充実感を生むと哲学者、心理学者から着目されています。

例えば、欲求階層説で有名なマスロー氏も人生を充実する要素として創造性の重要性に着目しています。

具体的には、彼が「最高の成熟、個性化、充実の瞬間、一言でいえば最も健康な瞬間」として提唱する「至高経験」をもたらす要素の一つとして独創性が挙げられていますし、さらに、人々の可能性を最大化し理想の姿を実現するための、援助の哲学を考える「完全なる人間-魂のめざすもの」では創造性の記述にⅣ部を割き、自己実現の創造性を提唱します。

マスロー「完全なる人間」を図を交えて整理してみる_12

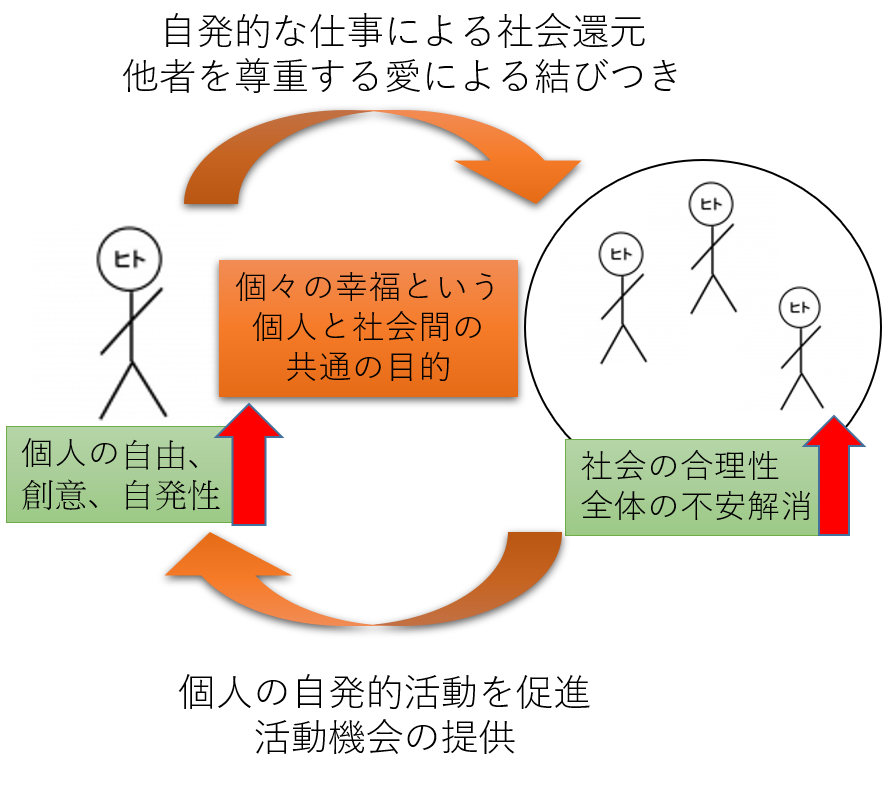

マスロー「完全なる人間」を図を交えて整理してみる_12 また、「自由からの逃走」の著者のフロム氏も、真のパーソナリティを確立するために必要な自発的活動(自我による自由な活動)の1要素として創造性に着目しています。

「自由からの逃走」を図を交えて整理してみる-読書日記_12

「自由からの逃走」を図を交えて整理してみる-読書日記_12 創造力は過程で生まれる充実感と結果的にもたらす成果や成長、貢献の実感という多角的な視点で人生を充実させる重要な要素といえるでしょう。

創造力が無いことによるデメリット

逆に創造力が無いと日常及び活動においても問題解決ができず、課題を抱えたままの状況が停滞し、継続が困難な状況に陥る危険性もあります。

また、創造的な発想が生まれないと、日々の仕事は単調となり新しい刺激や成長の機会も失われてしまいます。その結果面白みを感じずらく、仕事や活動がただただ辛くやりがいがないものになってしまうでしょう。

創造力は一部の人にのみ必要な能力という決めつけは、自分の可能性を狭め人生の充実度も低下させてしまします。

最初はうまくいかない時もあるでしょう。しかし小さな成功や試行錯誤を繰り返して創造力を鍛える機会を増やすことが、人生を充実させる上で重要となります。

創造力が求められる場面

求められる場面が非常に幅広い創造力ですが、以下のような状況で特に発揮されると効果的です。

- 新製品やサービスの開発

顧客のニーズを満たす新しい製品やサービスを考案するためには、独自のアイデアと発想力が求められます。また、顧客のニーズの特定の段階にも創造力は役立ちます。 - プロジェクトや業務改善

既存のプロセスや業務フローに課題がある場合、その問題を解決するための新しい仕組みや方法を提案するための創造力が必要です。 - マーケティングやブランディング

市場で目立つためには、斬新でクリエイティブな広告キャンペーンやブランド戦略を生み出すことが重要です。生み出したものにどのように付加価値をつけそれを届けるかという視点でも創造力が役に立ちます。 - 日常の問題解決

家庭やプライベートでの課題にも、創造的なアプローチが役立ちます。最近では動画サイトやSNSなどの発信の方法が多様になり、思いもがけない発想で身近な問題解決をした実例(さらにはそこから商品開発まで発展した例)を目にする機会も増えてきました。

創造力は「特定の人だけが持つ特別な才能」ではありません。

日常の中で工夫を凝らす力や、ちょっとしたアイデアを形にする力も一種の創造力です。諦めずにレベルアップに挑戦していきましょう!

創造力を鍛える方法、実践するために

それでは創造力を鍛えるにはどのようなアプローチがあるのでしょうか?

ひらめきやアイデアには偶然の要素も絡み、既定の方法に捉われない柔軟性も求められるので、確実にアイデアを生み出せる再現性のある方法を考えるのは難しい側面があります。しかし、新たなアイデアを生みやすくなるように日々の過ごし方や思考の習慣を変えることはできます。

発想力、応用力、実現力という3つの要素に分けて鍛え方を考えていきましょう!

発想力

まず発想力とは、枠にとらわれない自由なアイデアを生み出す力を指します。まだ慣れない最初の内はまず量に着目することを推奨します。量をこなすことで、発想の幅が広がりアイデアの自由度も上がるので質の向上も期待できます。

アイデアを考える時間を作る

原始的かもしれませんが、アイデアの量を増やすには普段からアイデアを考える習慣付けが第一歩となります。ストレスが少ない慣れ親しんだ物やルーティンに執着していると、新しいことに触れる機会や問題に取り組む時間が減り、創造力を鍛える時間が持てなくなります。

例えば、日常で触れる情報を自分の活動にどう生かせるかを考える時間を隙間時間に設けてアイデアの種をまいたり、新しいことを考えるためのまとまった時間を一週間の中で設けて種が芽生えるための時間を作ることがあげられます。

アイデアは偶然が絡みますが、分母を増やすことで成功の数を増やせますし、数をこなすことでアイデアの断片を引き出しに蓄積でき発想の幅が広がるので、発想力の質の成長も期待できます。

逆に自分には無理だと諦めていてはいつまでたっても発想力は成長しません。打席に立たなければヒットを打てる可能性はゼロです。

失敗は成功の母というエジソンの言葉にもある通り、メガヒットを飛ばした人も表に出ない多くの失敗を経験した中で成功を掴んでいます。

柔軟な思考

そして、量を増やすと同時に、固定概念から脱却するための柔軟な思考力が重要となります。

固定概念から脱却するには、課題発見力の回でも紹介した仮想条件の設定が有用です。

もし予算が無限にあったら、何でもできるツールがあったら、自分がステークホルダーの立場であったら、など仮想の条件を設定してどんなことをしたいか、出来るかを考えることで、思考の枠が外れ発想の幅が広がり思考の柔軟性を上げることができます。

仮の条件で生まれた最初は実現が難しいと感じたアイデアも、どうすればそれを実現できるか、実現するための障壁は何か、代替手段で目的を達成できないかなど、視点を変える問いかけにより具体的に深く考えることで、実現できる方法が見つかることがあります。

発想量を増やし柔軟性を鍛える具体的な方法としてブレインストーミングがあります。

ブレインストーミング

シンプルかつ強力なアプローチ

ブレインストーミングとは、良し悪しを考えず、アイデアをとにかく書き出すアプローチです。

シンプルで有名なアプローチですが、長く支持されているその分だけ効果は強力で、発想の数と柔軟性の両方の成長に寄与できます。

一方でブレストは有名なアプローチではありますが、組織に重要性が浸透していなかったり、忙しさの中で時間を取れなかったり、準備不足による形骸化などの理由で、その効果を実際に活用するのは結構ハードルが高いと感じています。

手順書でブレインストーミングが設定されている会社や組織は少ないのではないでしょうか?

実際の業務で活用するには、必要な場面を見極めて開催の提案をしたり、ルールやポイントを抑えて準備をする必要があります。

チームで取り組むべきか、個人で取り組んだ方がよいかという効果的なアプローチは段階によって変わるので、今回はどの方法で実施するべきか、どのポイントを重視して準備するべきかを臨機応変に考える必要があります。

よりブレインストーミングを効率よく活用するため、実施する上でのルールとポイントを下記の通り整理します。

ブレインストーミングを実施する上でのルール

| ブレインストーミングを実施する上でのルール | 詳細・具体例 |

|---|---|

| ① 批判・否定は禁止(心理的安全性の確保) 心理的安全性が気になる方は過去記事もご参照ください | どんなアイデアでも歓迎し、批判しない。「それは無理」「ありえない」はNG! |

| ② 質より量を重視 | アイデアの数をとにかく多く出す(質の高いアイデアは量から生まれる) |

| ③ 自由奔放な発想を歓迎 | 突飛なアイデアや一見非現実的なものも受け入れる |

| ④ アイデアを組み合わせて発展させる | 他人のアイデアを参考に、新しい視点を加えて発展させる |

| ⑤制限時間を設ける | 「10分で20個のアイデアを出す」など、時間を制限することで発想に集中できる |

ブレインストーミングを実施する上でのポイント

| ブレインストーミングを実施する上でのポイント | 詳細・具体例 |

|---|---|

| ① 目的を明確にする | 「新商品のアイデアを出す」「業務改善策を考える」など、テーマを明確に設定し参加者に共有する(自由と言っても脱線はしないように) |

| ②キーワードやフレームワークを活用する | オズボーンのチェックリスト(転用・変更・結合など)を活用して発想を広げる |

| ③ 付箋やホワイトボードを使う | 参加者が見える形でアイデアを並べることで、発想をつなげやすい。また記録もしやすくやりっぱなしになりづらい。 |

| ④ 少人数(4~6人)で実施する | 多すぎると意見が埋もれ、少なすぎるとアイデアが広がりにくい。適度な人数での実施が必要。 |

| ⑤ ファシリテーターを立てる | 議論が停滞しないように、進行役がテーマやルールを管理する。必要に応じて、偏見や制限を取っ払う問いかけなどで議論を活性化する。例:「もし予算が無限なら?」 |

| ⑥個人ワークの時間や事前ワークを活用する | いきなり集団ワークをすると声の大きい意見に流されやすかったり、他人の様子に気を取られ発想に集中できない場合がある。対策として個人で発想に専念する時間を設ける。 |

場面によってはルール(必須の条件)とポイント(取り入れることで改善を期待できる点)は変わります。

有効な場面

ブレインストーミングを実施するのに有効な場面は下記があげられます。

| ブレストが役に立つ場面 | 具体例 |

|---|---|

| ① 新しいアイデアを生み出したいとき | 付加価値:新商品・サービスの開発、新規事業の立案 業務効率:社内の効率化、コスト削減、働き方改革 |

| ②チームの意見を広く集めたいとき | 企画会議、マーケティング戦略の検討 |

| ③ 問題解決のヒントを得たいとき | トラブル対応策の検討、新しい戦略の策定 |

主体的にブレインストーミングを取り入れる

ブレインストーミングは新しい取り組みのみではなく、既存の方法の見直しにも有効です。既存の方法は現状維持バイアスにより固定概念に縛られやすく問題がそのまま包囲されがちなので、ブレストは新しい視点を取り入れる上で強力なアプローチとなります。

創造力は短期的な利益には繋がりにくいので、メンバーの成長や組織の構造改革、新しいサービス創造という長期的な視点を必須とする組織や重要視している上長がいないと、取り組む機会は少ないのかなと思います。

主体的にブレインストーミングを実施しようとする姿勢が発想力の強化に繋がります。

上述のように必要な場面でブレインストーミングをする時間を設けるのも有効です。また、視野を広げて直接関係しないテーマも含めて余暇にブレインストーミングをするのも一手です。必要な時間は15-30分/回ほどなので、ふとした空き時間で取り組むことができます。

実際にやってみると新しいやりたいことがどんどん出てきたり、思考を出し切ることで頭が整理されるので、わくわくやすっきりといったを得られます。充実した余暇の過ごし方としてもオススメします!(個人の感想ですが)

応用力

応用力とは、 既存の知識や経験を活かして、新しいアイデアを発展させる力です。

既にお気づきの方も多いと思いますが、創造とは0から新しいことを生み出すことのみを指しません。

既存の技術やアイデアの組み合わせでも、新しい付加価値が生み出せるのであれば、それは立派な創造力となります。

既存の知識や経験を生かす応用力を鍛える上で有用なアプローチを2つ紹介します。

オズボーンのチェックリスト

オズボーンのチェックリストとは

発想を広げて応用力を鍛えるためのフレームワークがオズボーンのチェックリストです。提唱者はなんとブレインストーミングの生みの親である アレックス・F・オズボーンです。

具体的には下記の9つの視点で発想を広げるための問いかけをするリストとなっています。

| 視点 | 質問例 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| 1. 転用(Put to other uses) | 他の用途に使えないか? | 既存のものを新しい用途に応用する |

| 2. 適応(Adapt) | 似たものからヒントを得られないか? | 他の業界や技術を参考にする |

| 3. 修正(Modify) | 色・形・機能を変えたらどうか? | 部分的に変更して新しい価値を生む |

| 4. 拡大(Magnify) | 大きくしたら? 量や時間を増やしたら? | スケールを大きくすることで新たな価値を生む |

| 5. 縮小(Minify) | 小さくしたら? シンプルにしたら? | コスト削減や携帯性向上につながる |

| 6. 代用(Substitute) | 他の素材・技術・方法に置き換えられないか? | 代替材料や新技術の活用を考える |

| 7. 再配置(Rearrange) | 順番・レイアウト・仕組みを変えたら? | 効率化やユーザー体験の向上を図る |

| 8. 逆転(Reverse) | 逆にしたらどうなるか? 役割を入れ替えたら? | 立場を変えて考えることで新しい視点を得る |

| 9. 結合(Combine) | 他のものと組み合わせたら? | 異なる要素を掛け合わせて新しい価値を生む |

オズボーンのチェックリストを活用するポイント

オズボーンのチェックリストの活用のポイントとしては、まず、ゼロから考えず、既存のものをベースにすることに視点を切り替えることです。

「巨人の肩の上に乗る」という言葉にある通り、どんな発想の天才でも完全なゼロから新しいものを生み出すことは不可能です。何か新しいものを生み出さなければとプレッシャーを掛けてしまうと思考の幅が狭くなり、新たな発想から遠ざかってしまいます。

既存のものを別の視点で考え、いじったり、使い方や使う場所を変えたり、組み合わせるという発想を持つことで応用力を鍛えられます。

取り組む上で9つも視点があると実施するのは大変そうですが、すべての視点を使う必要はありません。順番に試し、使えそうな視点だけを採用することで問題ありません。

また、1つの視点に固執せず、1視点あたり1-2分でアイデアを出すことで、思考の切り替えにより柔軟性の活性化ができ創造力の発揮に繋がります。

アレックス・F. オスボーン氏は「創造力を生かす:アイデアを得る38の方法」を執筆しており、こちらでオズボーンのチェックリストについてより詳細が紹介されていますので、気になる方は是非ご覧ください。

アナロジー思考

アナロジー思考とは

思考の幅を広げて応用力を身につける上ではアナロジー思考も有用です。アナロジー思考とは、一見異なる事柄の共通点を見出して、課題解決に役立てる思考法です。

例えば、車の生産ラインを参考にしたファーストフード店は「注文→調理→包装→提供」 と工程ごとに細分化してお店を最適化することで素早い商品提供を可能にしています。

ここで面白いのは参考の対象に自然界も含まれる点です。新幹線の騒音問題の解決には空気抵抗が少ない形状としてカワセミのくちばしの形状を応用していたり、カテーテルを細い血管でも意図通りに動かせるように改良する上では、なんとゴキブリの狭い隙間でも自由に動ける特徴から着想を得ています。

他分野のアイデアの自分の領域への応用を検討することで思考の幅が広がります。固定概念を取り払いやすくなるので新しい発見も生まれやすくなります。

同業界の競合他社のアイデアをそのまま使用するのは盗用となるかもしれません。しかし、他の分野で成功しているアイデアを応用することは問題ありません。

もちろん、特許とかの知的財産保護に抵触しない範囲での話ですが。

アナロジー思考を活用するポイント:本質的な共通点を見つける

この時にアイデアをそのまま適用してうまくいくパターンもあります。しかし、そのままではうまくいかない、例えうまくいっても直ぐに周囲に真似されてしまい優位性に繋がらない可能性も少なくありません。

自分の業界に活かし、他に真似されにくい優位性に繋げるためのポイントとしては本質的な共通点、つまり表面的な類似でなく、その成果や結果をもたらす要因となる構造や仕組みの共通点を見つけることがあげられます。

本質的な共通点を見つけるは自身の抱える問題を本質的に分析できているかという視点と、身の回りの物事を論理的に分析出来ているかという視点の両方が必要になります。

根本的な原因まで深掘る

前者については、周囲の問題を表面的な問題としてその場しのぎで処理するのではなく、その根本的な原因となる体制やシステムレベルでの課題まで深掘りして考える姿勢が重要になります。更に付加価値を生み出す要因とその障壁となる存在の特定まで落とし込めると応用力向上に繋がります。

成功要因を探る

また、身の回りの物事の分析では、その成功要因を特定することが必要です。そのためには対象の優位性や付加価値は何かを考え、更にその要因を構造や仕組みに分解して深堀する必要があります。

中々共通点を探す対象が見つからない場合は、無作為に異なる業界や分野の知識を選び、共通点となる構造やシステムを探したり、組み合わせることで新しい価値が生まれないかを考えてみるのも一手です。

無理やりでも組み合わせを考えてみることで、既存の枠を超えた発想が生まれます。

また、アナロジー思考を駆使するには、日頃の過ごし方を意識的に変えてインプットの多様性や質を変えることも大事なポイントとなります。好奇心をもって観察する、視点を変える、知らないものに触れるなどの行動を取り入れてみましょう!

ルーティンの繰り返しになっていないかに注意です。新しい情報や視点を取り入れられないか検討してみましょう!

実現力

アイデアをいくら考えても実現できなければ価値は生まれません。アイデアを実際に形にする実現力も創造力として大事な要素になります。

実現力は基本的に「実行力」で紹介したポイントが同じく重要となります。ここでは、創造力に関係性が強い要素に絞って鍛え方やアプローチを考えてみます。

まずは小さく始める

アイデアを実現する上で阻害要因となるのが完璧主義です。最初から完璧を目指していると、いつまでたってもリリースが出来ません。いずれ環境変化に追いつけなくなり、それまでの時間と労力が無駄になってしまいます。

最初から完璧を目指すのではなく、その後の改善を前提とする姿勢が現実的です。試行によりその後の判断材料も増えるので量だけでなく質の向上も期待できます。

しかし、なんでもかんでも試すのは金銭的にも時間的にも限界があります。さらに、闇雲に条件を変えると要素が複雑化し正しい効果の検証も難しくなります。

その上で大事な視点が小さく始めることです。例えば一部の店舗や社員で試してみて効果を検証する、試作品を作り検証と並行して改良を重ねることがあげられます。

小さく始めることで、受け入れられるリスクの範囲で上手くいくかを確かめられます。

検証できる形式で試す

試作品から実用品/試験から本格運用への移行や規模を拡大する上では、意思決定者を納得させることが必要です。また、個人で完結する活動でも本当にその方向性であっているかを確認することが重要です。

そのためには、検証できる形式で試すことが非常に重要となります。

実験を繰り返すことは成功確率を上げる上で重要です。しかし、検証するという視点が無い無計画な施行は行き当たりばったりなやりっぱなしになりやすいです。その結果、いつまでも質が改善されず、いずれ成長に限界が訪れます。

仮説の設定

物事を検証する上で重要となるのが、仮説の設定です。ビジネスにおける仮説とは、「ある事象について、データや経験則をもとに立てた検証可能な仮の結論」を指します。不確実性が高い状況において、効果的な意思決定を行うために用いられます。

闇雲に始めるのではなく、「こうすればうまくいくはずだ」という勝算をまず立てます。その後、実際に調査や試験販売を通じて検証します。そして、検証の結果に応じてその戦略を進めるか、修正するかを検討し、必要に応じて新しい仮説を立てるというサイクルを回します。

ただ、仮説設定には慣れが必要です。下記に仮説設定をする上ので注意点を整理します。

仮説設定における注意点① 明確で検証可能な仮説を立てる

仮説はあいまいではなく、具体的なデータや指標で検証できる形にする必要があります。

✅ 悪い例:「この商品は売れるはず。」

✅ 良い例:「この商品は、Instagram広告を活用することで20代女性の購入率が15%向上する。」

検証できる仮説設定のためには、振り返れるような目標・KPIや振り返り時期のスケジュール、フィードバックを得る機会を計画段階で設定する「計画力」も大事な要素となります。

振り返りやすいような目標設定、数値化にお悩みの方は「計画力」の回でアプローチ方法を紹介していますので是非ご参照ください!

仮説設定における注意点② データや論理に基づいて仮説を構築する

思い込みで仮説設定しないように注意しましょう。思い込みで仮説設定をすると不要な対象が増えすぎてキリがありません。実態が無いので重要度による絞り込みも困難です。

過去のデータや市場の動向、顧客のインサイトなど客観的なデータに基づくことが重要です。このステップを挟むことで検証が必要な仮説を絞ることができます。

仮説設定における注意点③ 反証可能性を意識する

「その仮説が間違っているとしたら、どのような証拠が出るか?」を考えながら設定しましょう。

例えば、「この戦略で売上が伸びる」という仮説を立てた場合、「売上が下がったら何が原因か?」という視点も持つことが大切です。

この意識が無いと、折角出した検証結果を次に生かせないという損失が発生します。

仮説設定における注意点④小さく素早く検証できる仮説を立てる

前述のようにリスクを抑えながら仮説検証するには小さく始めることが重要です。大規模な実験を行う前に、小さなテストで仮説を検証できないか検討しましょう。徐々にスケールアップをすることで仮説検証のサイクルを効率化できます。

最終的な仮説に対し、施行段階用の仮説をマイルストーンとして設定するイメージです。

仮説設定における注意点⑤仮説の更新を前提にする

一度立てた仮説が正しいとは限りません。更にビジネス環境の変化に応じて正しい仮説も変化します。

検証結果を踏まえて、新しい仮説を立て直す柔軟性が求められます。最初の仮説に固執せずPDCAサイクルを回しましょう。常に最適な仮説を探し続けることが重要です。

仮説設定について、「学生時代にこの重要性を理解してしっかり取り組んでおけば・・・」という後悔があります;個人的な経験では、検証するにはどのようなデータを採用できるかという視点や、反証可能性の視点が漏れやすいかなと感じます。開始前から失敗をする可能性に目を向けるには訓練が必要と感じます。

検証の際の注意点

また、仮説がうまく立てられても、自分に都合のよく解釈してしまったり、短期間で結論を出してしまい可能性のある施策を修正を試さず棄却してしまう危険もあり、検証の際に注意が必要です。

そして、折角検証しても次のアクションに繋げるのが難しいケースがあり、下記のような対策が必要となります。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 検証結果を放置してしまう (データはあるが活用されない) | 検証結果をもとに、次の仮説を立てるプロセスを組み込む。(PDCAにおいて、次につなげること(APD)を前提に検証・振り返り(C)を実施する) チームに対しリーダーシップを発揮しデータ活用を主導する |

| 経営陣や関係者を納得させるのが難しい (データの説得力が足りない) | ステークホルダーに対して、データを活用した説明を行う(視覚的な資料を活用) 意思決定者の説得を前提に検証を計画する |

| 「成功・失敗」の二元論で判断してしまい、 改善の余地があるかもしれない施策が棄却されてしまう | 小さな成功・失敗を次のアクションにつなげる文化を作る |

また、一人の力で実現できるものには限界があります。周囲を巻き込み協力を仰ぐ「働きかけ力」や今後紹介するチームで働く力もこの実現力に寄与し、上記のような課題を乗り越える原動力となります。

実践する上での注意

創造力を鍛える際の注意点は下記となります。

- 失敗を恐れない

創造力の発揮には、失敗を前提としてチャレンジする勇気が必要です。失敗を恐れていては新しいことには挑戦できません。「完璧でなければならない」という考えを手放しましょう。また、失敗しても問題ない範囲で試行できる環境・計画を作ると、挑戦がしやすくなります。 - アイデアをすぐに否定しない

「こんなアイデア、現実的じゃない。」と否定するのは注意が必要です。できない理由を探す環境・習慣は新しい発想が生まれにくくなります。「どうすれば実現できるか」と一旦受け止めてその可能性を検討してみる姿勢が重要です。また実際に実現しずらい意見も保留しておくことが重要です。例えば要素を分解すれば、実現可能な方法へのアイデアの転用が可能であるかもしれません。また、特に変化の激しい現代では直ぐに実現できないアイデアも、後で活用できる可能性があります。未来へのネタとしてOneNoteなどにストックして置くことで、定期的に振り返ることで実現可能なひらめきへの種蒔きとなります。 - 思考の柔軟性を失わない

固定観念や過去の成功体験にとらわれると、新しい発想が生まれにくくなります。常に「違う見方」を意識しましょう。環境は変化するので、その適応のためには変化し/学び続けることが必要であるということを強く意識し、新しい知識やコミュニティと触れる機会を意識的に作り、固定観念にとらわれないような工夫が必要となります。

参考となる書式

「アイデアのつくり方」:ジェームス・J・ヤング氏

本書は「広告の殿堂」にも登録されるジェームス・J・ヤング氏による著書です。

広告業界は商品をいかに消費者に魅力的に伝えるかという観点で、アイデアが最も求められるビジネスの一つです。そんな高校苦業界で筆者が築き上げた体系的な手段を紹介する本書は長期的なロングセラーとして他の業界からも重宝されてます。

筆者はアイデアとは既存のアイデアの組み合わせであることを主張します。そして、新しいアイデアを体系的に生み出すための5つのステップを紹介します。

- 資料集め:当面の課題のための資料と一般的知識の貯蔵をたえず豊富にすることから生まれる資料

- 集めた資料の咀嚼、情報に手を加え深堀や別角度から考察し、組み合わせを考える

- 孵化段階、無意識な脳の作業により組み合わせができるのを待つ

- アイデアの実際上の誕生の段階

- 現実の有用性に合致させるために最終的にアイデアを具体化し、展開させる段階

上記の5つのステップの詳細は過去記事でも紹介しています。気になる方はご一読ください!。

また、本書は約50pほどで非常にシンプルにまとまっています。そのため、活字が苦手な方にもお勧めできる一冊です。

おわりに

「創造力」は特別な才能ではなく、誰もが鍛えることのできるスキルです。

日常生活の中で意識的に練習することで、あなたの仕事や人生に新しい視点と可能性をもたらしてくれます。

まずは小さな一歩から、「今日何か新しいことに挑戦してみる」という行動を始めてみませんか?創造力を磨く旅は、あなた自身を成長させる大きなチャンスになるはずです!

それではまた次の記事で!