エーリッヒ・フロム の「自由からの逃走」(東京創元社)についての読書日記、今回は第六章「ナチズムの心理」についての後半です。

前回はなぜナチ政権が民衆からの支持を集めたのかについて、当時の人々の性格構造という観点から整理しました。

今回はナチズムのイデオロギーがどのようなものであったかという観点で整理をしていきましょう。

過去記事はこちら: 背景情報の整理、第一章: 自由-心理学的問題か? 、 第二章:個人の解放と自由の多様性

第三章 宗教改革時代の自由 : 前半 ・後半、第四章:近代人における自由の二面性、第五章 逃避のメカニズム:前編、中編(権威主義)、後編(破壊性、機械的画一性)

ナチズムの主なイデオロギー

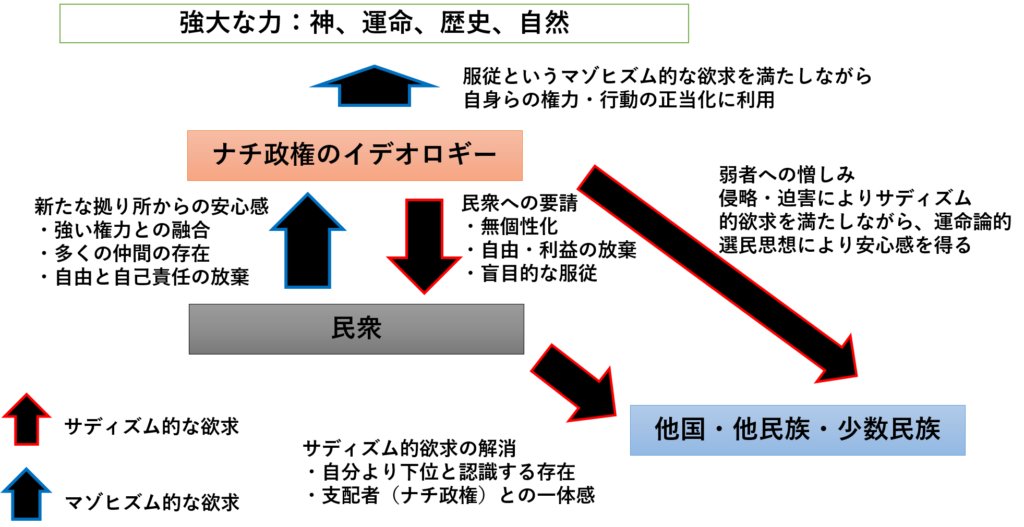

ナチズムは主に下記のイデオロギーで構成されます。

- 少数者(弱者)に対する憎悪の精神、征服と支配への渇望:サディズム的側面

- 指導者に対する盲目的な服従:マゾヒズム的側面

このイデオロギーはヒットラー自身のパーソナリティが反映されたものであると同時に、下層中産階級を中心とした当時のドイツ国民の欲求を満たすものでした。

ヒットラーはこのイデオロギーを組み立てる中で、民衆の性格構造を理解し利用することを意図していたことが自叙伝から読み取れることを筆者は指摘します。

ヒットラーは、演説者の優れた力によって聴衆の意志を破壊することが、プロパガンダの本質的要素であると述べている。かれは平気で、聴衆の肉体的疲労が暗示にかかるもっとも歓迎するべき条件であると認めている。(中略)ヒットラー自身、服従への切望を生みだす条件をよく認識しており、大衆集会における個人の状況を見事に叙述している。

自由からの逃走 p244-245

この点は自分の感情が利用されることと集団の暴走を阻止する上で、社会はどのような性格構造を持つ民衆で組織されているかに注意を払うべきか気を付けるべきと感じました。

少数者(弱者)に対する憎悪の精神、征服と支配への渇望:サディズム的側面

権威主義的イデオロギー

ヒットラーは弱者を嫌悪していた点を、筆者はヒットラーの発言や著書をもとに指摘します。

この点は力を絶対視する権威主義的な性格と合致しています。

権威主義的思想では権威が権利に直結するため、弱さは何かを成し遂げられない葛藤、苛立ちや不安につながります。

そのため弱者であることが自身の不幸の原因であるというように認識がすり替えられ、弱いこと=悪いことという自己暗示がかかります。そのため弱者という存在自体への憎しみが芽生えます。

そのような弱者の存在を征服・支配することが、力を証明するもっともわかりやすい方法として選択されるため、ユダヤ人の迫害や他国の侵略という形でサディスティックな側面が表現されます。

イデオロギーと民衆の性格構造との関係性

第一次世界大戦の敗戦をきっかけに多くの拠り所を失っていた国民にとって、このイデオロギーは自分たちに権威の力を取り戻してくれる救世主のように感じました。

また第一次世界大戦の敗北やハイパーインフレを引き起こした国家・政権への失望や不信感による怒りという感情が、それらを一掃する可能性を持つ新たな権威としてナチ政権への支持に追い風を吹かせます。

特に安定感を与えていた帝国が解体し、ハイパーインフレにより経済的基盤まで失った下層中産階級にとっては、新たな心の拠り所となる権威を渇望していました。

ナチのイデオロギーは自分らより下の存在を明確化し、それらの弱者を支配します。

民衆はこの支配者と融合することで、自分たちも力がある存在という錯覚を生みサディズム的な欲求を満たすことができました。

虎の威を借りる狐という状況でしょうか。

もちろんこれは第五章で整理したマゾヒズム的な逃避行動となり、本来の自分の力によるものではないという自己矛盾を抱えているため、表面的な欲求の解消にとどまり根本的な解決にならないどころか、不安を蓄積していく結果につながります。

そのため逃避衝動は解消されず、強大な権威への依存状態に陥ります。

このナチ政権はヒットラーと官僚という支配者側のみでなく、民衆という被支配者にもサディズム的な欲求を満たす存在であったことを筆者は下記の通り指摘します。

ヒットラーとかれの官僚は、ドイツの大衆を支配する力を享受するが、これらの大衆は他の国民を支配する力を享受するように、また世界制覇の野望にかりたてられるように教えられます。

自由からの逃走 p247

指導者に対する盲目的な服従

民衆への服従の要請

ナチズムのイデオロギーには民衆のマゾヒズム的な欲求を満たす要素も強く反映されています。

例えば、個人はとるにたらない存在であり、自己をより強い存在への奉仕者として服従させる必要があり、より大きな存在の繁栄や栄光に参加することを名誉と思わなくてはいけないと主張します。

個性をはく奪し、個人の利益や幸福、利益の廃棄を求めるこの主張は、まさに民衆へ服従を求めるものとなります。

信じるものも希望も失い安定感を求めていた民衆にとって、この要請はマゾヒズム的な欲求を満たす魅力的なものと映ります。

このイデオロギーが当時の民衆を利用するために有効であったとヒットラーが認識していた点を筆者は指摘します。

ヒットラーはかれの自己否定と犠牲の哲学が、どのような幸福もゆるされないような経済状態にあるひとたちにとって、お誂えむきにできていることを理解している。かれはあらゆる個人に、個人的幸福を可能にするような社会的秩序を実現することを欲していない。かれは大衆に彼の自己滅却の福音を信じさせるために、大衆の窮乏を利用しようとしている。

自由からの逃走 p256

ヒットラーが抱えるマゾヒズム的性格の影響

筆者はこのようなマゾヒズム的な欲求はヒットラーにも確認されることを下記の通り主張します。

しかしこのマゾヒズム的憧憬はヒットラー自身にもみいだされる。かれにとっては、服従すべき優越した力は神、運命、必然、歴史、自然である。じっさいにはこれらの言葉はかれにとってすべてほぼ同じような意味、すなわち圧倒的に強い力の象徴という意味をもっている。

自由からの逃走 p256

民衆の性格構造を利用しようという意図の有無という差はあるかもしれませんが、第三章より宗教革命の主導者のパーソナリティとその主張の間に同様の関連性があることが読み取れます。

服従したいというマゾヒズム的衝動を持つからこそ、同様の性格構造を持つ民衆に刺さるイデオロギーの構築が可能であったとも考えられますね。

権威主義的解決の行く末

サディズムとマゾヒズムという両面からナチ政権のイデオロギーを整理してきましたが、権威主義的な解決は根本的な解決とならないのは前述の通りです。

特に根本的な解決のための自発的な社会との繋がりの形成に必要な要素となる「自由」を民衆は放棄してしまっているため、表面的な対症療法のみで根本の不安はいつまでも解決できません。そのためこの不安を解決するためナチズムへの傾倒はさらに強まっていきます。

ヒットラーによる権力欲の合理化

上記のようなイデオロギーは、当時の民衆の性格構造と合致しシナジーを持つことで、多くの支持を得てその権威を増していきます。

さらに、ヒットラー及びナチ政権による権力の巧みな合理化は民衆を安心させ更に盲目的な服従へといざないます。

主な合理化の3つの例を整理していきます。

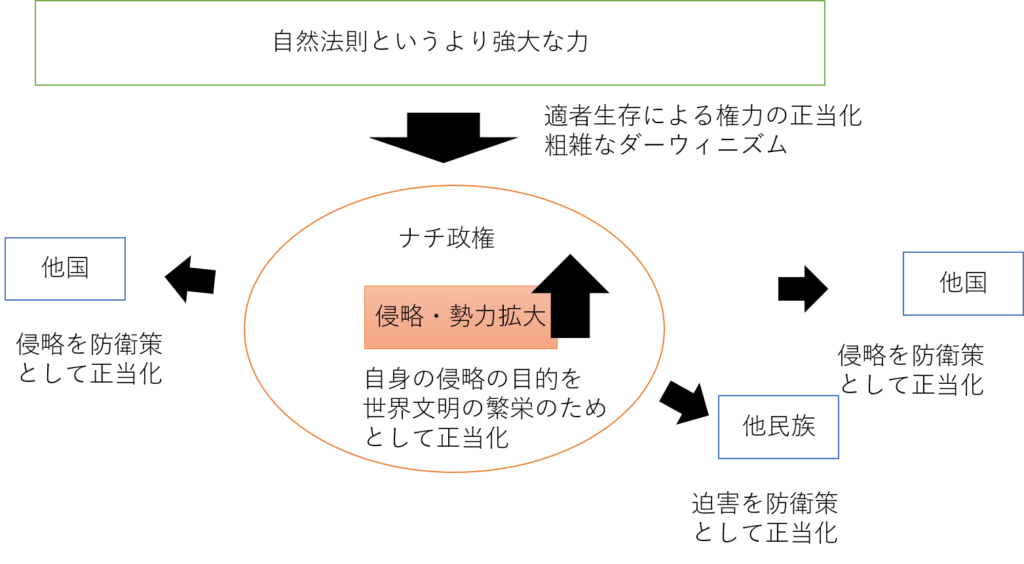

世界文明反映のためという自己中心的な大義名分

ヒットラーは他国への侵略はドイツの繁栄のみでなく、世界文明の繁栄に貢献することを主張します。

自分たちを侵略者ではなく、世界のために戦う奉仕者ととらえることで他国への侵略を正当化します。

こうなると他国の侵略は相手のための行動となるため、自制力が無くなり暴走する集団となってしまいます。

またこの思想は選民思想にもつながり、は生まれた民族により運命が決まるという運面論的側面を持ちます。

運命という人間より強大な力から認められているという思想は、絶対的な安心感を民衆に与えると同時に、他民族へのサディスティックかつ破壊的な活動への衝動を高めてしまいます。

自然の保存法則による正当化

第二の合理化はヒットラー自身の外部の力への服従という欲求から生み出されます。

逃避におけるマゾヒズムは強い力への服従を望み、この衝動はナチ政権に対するドイツ国民のみでなく、その主導者のヒットラーにも共通してみられる衝動でした。

外部の力とは自然界の「種族保存の法則」を指し、人間は弱肉強食の世界で適者生存により強者が生き残ってきた点をヒットラーは強調します。

この思想は力を求める権力欲が自然法則に沿った必要な衝動であると主張すると同時に、力による他者の支配というサディズムまで正当化します。

弱肉強食の中での適者生存を、生物が逆らえない自然界の絶対的な法則と設定することで、マゾヒズムとサディズムという逃避的な衝動を両方とも合理化することを狙ったのです。

筆者はこの合理化をダーウィニズムの粗雑な通俗化と表現します。

ダーウィンの理論そのものは、サド・マゾヒズム的性格の感情の表現ではなかった。反対に、多くの支持者にとっては、それは人類がより高い文化の段階へ進化するという希望に訴えたのである。しかしヒットラーにとっては、それはかれ自身のサディズムの表現であり、同時に正当化であった。

自由からの逃走 p249-250

防衛行為としての他者の攻撃の正当化

最後の合理化は他者への攻撃はあくまで防衛手段であるという正当化によるものです。

国民は常に罪なき者であり、周囲の国が侵略者であると非難します。

この非難はサディズムや破壊性を正当防衛として処理することを狙ったものとなります。

筆者はこの合理化は上二つの合理化と比較して不完全なものであった一方、一部の民衆にはそれでも効果があった点を指摘します。

ナチの抑圧行為は一つとして、他者の圧迫にたいする防衛であると説明されないものはなかった。これらの非難はただのごまかしにすぎず、(中略)偏執狂的「真摯さ」さえももっていなかったと考えられるであろう。しかもなおそれらは一定の宣伝効果をもち、民衆の一部、とくにその性格構造によって、これらの偏執狂的非難を受け入れやすい下層中産階級は、それらの非難を信じていた。

自由からの逃走 p251-252

民衆の性格構造により盲目的な支持が起こる危険性が読み取れる箇所となります。

終わりに

以上が第六章の整理でした。

民衆の性格構造と社会構造の関係性、そしてその中で逃避の衝動がどのような影響を持ったかという実例が示されています。

集団の暴走を回避するためには、様々な階層でどのような性格構造が形成されているかに注意を向ける必要があるでしょう。SNSの発達で民衆の性格構造は昔よりも色濃く表現されるようになっていると推測します。

また自身の性格構造を利用されないために、自分が魅力を感じる主張の本当の狙いは何か、自分の本当の欲求を満たすものであるのかという注意が必要となります。

いずれも実践が難しい点なので、具体的にどうすればいいのかという点は継続的な考察が必要となります。それでも答えが出るかどうか。

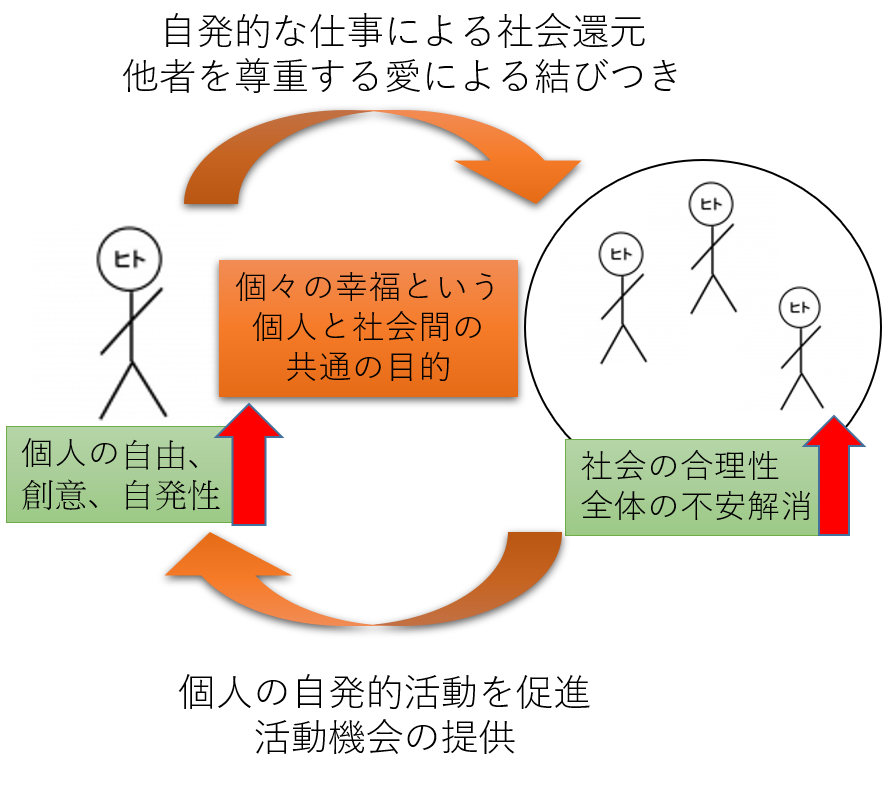

次章は現代での自由を考え、積極的な実現をどのように達成するかという点を整理していく予定です。

1941年に発行された本書ですが、現代でも参考となるポイントはあるのかを見ていきましょう!

それではまた次の記事で!