エーリッヒ・フロム の「自由からの逃走」(東京創元社)についての読書日記、今回は第三章の後半に入ります!

宗教改革の具体的な内容として、ルターとカルヴァンの二人の主導者を中心に見ていきます。

この時に着目する問題は下記2点となります。詳細は前回記事:第三章 宗教改革時代の自由(前半)もご参照ください!

- 新しい教義を想像した個人の性格構造から独特な思想がどのような背景から生まれたか

- 教義を受け取る社会集団の心理的動機

過去記事はこちら:背景情報の整理、第一章: 自由-心理学的問題か? 、 第二章:個人の解放と自由の多様性

第三章 宗教改革時代の自由 後半

中世ヨーロッパが16世紀に入る頃、神の代理人としてのローマ教皇を頂点とした教会が権力を持つ状況でした。

しかしその反面、封建主義の崩壊やルネサンスによる自由への信仰の強まり、資本主義化という背景の元、中世教会は人間の尊厳、人間の意志の自由や、人間の努力に意味があることを強調する一面もありました。

どらだけ善行を積んだり努力をしたかによって救われるかどうかが決まるという考え方ですね。

この救われるための努力の一つの方法として教会が発行したのが免罪符でした。

この免罪符の蔓延をきっかけとして、信者の中で疑問が高まり、宗教改革につながります。

その中心人物として、1517年に「95か条の論題」によってこの問題提起を拡大したルター(参考:世界史の窓)が挙げられます。

この動きはこれまでの教会を中心としたカトリックとは異なり、聖書を中心とした福音主義の新たな宗派、プロテスタントを生みます。

ルターの背景とその教義

ルターの背景

ルターの背景を見ることで、、本人にとっても無意識なものを含めて教義に反映された要素を検討することが可能となります。

ルターの教義に影響を与えたポイントとして、厳格な父による愛と安心感の無い教育環境を筆者はあげています。

この教育環境はルターに権威への反抗と憧れを生んだと主張します。

かれは権威を憎み、それに反抗したが、いっぽう同時に、権威にあこがれ、それに服従しようとした。かれの全生涯を通じて、かれが反抗した権威と、かれが賞賛した権威とがつねに存在している。

自由からの逃走 p75

権威への反抗とは、支配者の父親自体や自分の無力さに対する怒りを指します。

また、権威への憧れについては、今度は自分が支配者になることを望むことを指すように感じますが異なります。

支配された自分の立場を正当化するために、権威には強さと正義があるためしょうがないという理由付けが無意識に起こっています。

そのため、自分の認めた権威を破壊することは出来ず、その権威への追従を維持したいという衝動につながります。

自分を支配する権威の破壊は、それに支配されている自分自身の否定にもつながるためです。

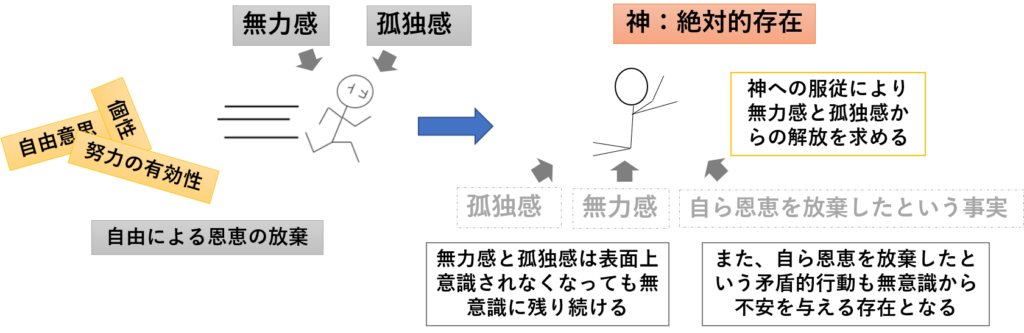

そして、彼は服従する権威として神を選択し、神への完全な服従により孤独や無力感といった問題の解決を求めました。

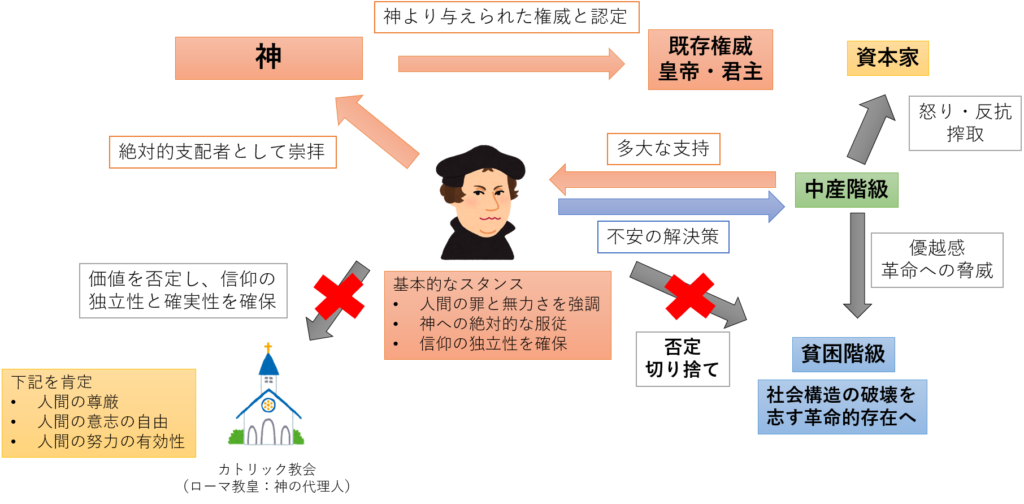

ルターの基本的なスタンス

人間の根本的な悪と無力を強調

ルターの基本的なスタンスとして、人間を無力で罪深い存在としてとらえており、努力の意味を否定します。

ただ自身の無力と罪を認め、自由意思を手放すことによる神への絶対的な服従こそを、神の恩寵を受けるための本質的な条件として掲示します。

ここは、人間の尊厳や、人間の意志の自由、また人間の努力の有効性を認めていた教会のスタンスと異なるポイントです。

神への絶対的な服従による恩寵

神への支配下となることにより得られる帰属感と恩寵により、孤独から解放されることが期待されます。

また、自由意思を手放すことは現世界の自分らしさの追求を手放す代わりに、不確実性を排除するというかりそめの報酬を追従者に与えます。

努力やその努力による成果という評価基準には、自由な可能性がある反面、本当に報われるかどうかは分からないという不確実性がつきまといます。

資本形成に成功した富裕層から搾取される民衆にとって、生まれてからの努力や資産形成による評価基準は、成功者との比較に無意識的に用いられ、自分の無力感を自覚させる原因となります。

自由意思や努力の意味を否定し、この後天的な価値を無視することで、無力感を引き起こす原因から目をそらすことが可能となります。

一時期話題になった、手をつないで全員一位でゴールするという徒競走という発想にも、個性や不確実性の排除と似たような背景を感じます。

人々の信仰に独立性、教会からの解放を与える

この確実性への追求は、信仰を主観として経験できれば救済が確定するという教義に発展されます。

これはそれぞれが自分の信仰を信じ実感していれば救済の条件を満たすこととなり、不確定要素を可能な限り排除します。

それまでは、教会が信仰の形式を指定しており、教会の解釈と教会が指定した形式に沿うことが求められましたが、自分が信じる形で認識することができれば良いとなれば、他者の介在という不確定要素を排除することができます。

この点は、人々の信仰に独立性を与えており、教会ではなく聖書を重要視するというプロテスタントの姿勢につながります。

非合理的な懐疑と非合理的な解決

ただ、これらはいずれも根本的な解決とはなりません。

ここで解決しようとしている問題は、外界に対する敵意や恐怖を持つ人間の、孤独と無力感から生まれる自分はどうすれば救われるのかという懐疑です。

この懐疑を筆者は「非合理的な懐疑」と呼んでいます。

この解決方法は愛と生産的な仕事による社会との新しい自発的なつながりを形成することであると以前の章で筆者は示しています。

一方、神への絶対的な服従による個性と自由の放棄は上記のような根本的な解決にはつながりません。

いわゆるその場しのぎの非合理的な解決となります。

一次的絆から解放された個性化後の時代では、再び中世時代の一時的な絆に戻ろうとしても、折角手に入れた個性と自由を自ら捨てるという矛盾的な行動の自覚から逃れることはできません。

孤独や無力感から一時的に目をそらすことは出来るかもしれませんが、無意識の中で存在する自由から逃走しているという自覚から生まれる不安感に苛まれ続けることとなります。

既存権力の肯定

また、ルターの基本的なスタンスとして、教会の権威には反抗し新しい宗派を生み出すきっかけを作ったのに対し、皇帝という世俗的権威を熱烈に支持していました。

ルッターのパーソナリティはかれの教義と同じように権威にたいし二つの矛盾した面をもっていた。一方では世俗的な権威と専制的な神の権威に威圧され、他方では教会の権威に反抗した。

自由からの逃走 p91

この世俗的な権威と力は神から与えられたものであり、この支配者を否定することは神をも否定することを意味すると説きます。

実際にルターに忠誠を誓っていた農民を含む貧困階級が、教会だけでなく社会構造自体へも脅威を与える革命的存在となった時に、この民衆を見限るのみでなく、否定し侮蔑までします。

この世俗的な権威の賞賛と自分より下の階級とみなした者に対する憎悪は、権威主義的性格の典型的な特徴を示していると筆者は主張します。

権威に反抗しながら、一方の権威を支持するというスタンスは矛盾を感じます。

このスタンスは権威からの圧迫という教育環境により生まれた、権威への反抗と憧れに起因したものとなります。

権威への反抗と怒りを覚えながら、権威に服従するしかなかった自分を守るために、支配者を否定することができないという葛藤がこのような複雑なスタンスにつながったと考えられます。

ルター、プロテスタンティズムの民衆への影響

中産階級の特徴

宗教改革の主役は前回記事で記載した通り中産階級でした。

彼らは封建主義の崩壊により、自由な存在へと解き放たれましたが、資本主義という新しい社会構造に適応できませんでした。

その結果、これまでの生まれながらの生きる意味や社会とのつながりを失い、個人で外界の脅威との対峙を強要され、資本家に搾取されるため日々の努力や労働も報われないため、孤独と無力感を募らせることとなります。

彼らの置かれた立ち位置は複雑で、資本家という新たな支配者への怒りがある一方、社会構造が破壊されるのは困るという事情があります。

社会構造の破壊は自分の逆転の可能性もありますが、自分より下と捉えていた下級層から逆転される可能性も生まれます。

彼らの中には現在持っているこの優越性は維持したいという願望が存在します。

そのため、社会構造を維持したまま、孤独や無意味、無力感をうまく処理する方法を求めます。

この願望に対し、ルターが説く教義によりもたらされるかりそめの救いが強くマッチしました。

そのため、中産階級にルターの教義が強く広く受け入れられ、支持の拡大につながります。

ルターの教義による民衆への初期効果

ルターは人間の努力の意味を否定し、神への絶対的な服従が唯一神から恩恵を受けるための本質的な条件と主張します。

この条件は、人間の無意味や無力感を当たり前の存在と肯定し、彼らの努力や能力が不足しているかもしれないという不安から目をそらすことを可能とします。

さらにルターの教義は、教会を否定して信仰を個人の主観的な経験として独立化させることで、神という絶対的な外部からの愛を、他者を介さない各自の信仰により得られる確実な救済として約束します。

教義を支持する集団の性格構造への影響

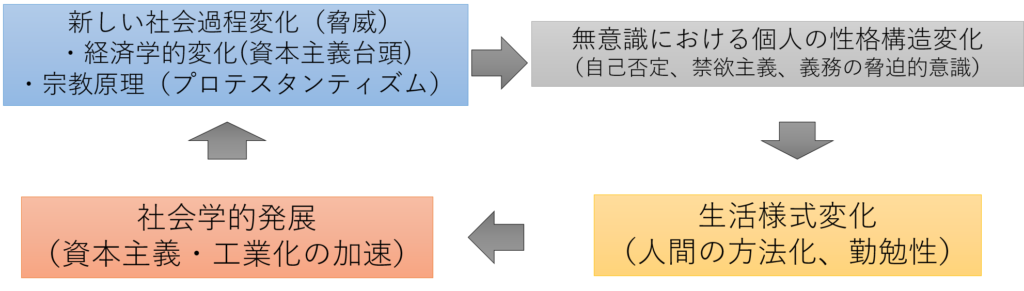

ルターの教義に対する支持は、その集団にかりそめの解決策を与えたのみでなく、その性格構造にも影響をもたらします。

かれらは自由意思と個性の放棄により、人間の誇りと尊厳を失います。

その結果、社会への自発的なつながりという本質的な解決に必要な、人生の目的の追求を失うこととなります。

この傾向は、世俗的な権威への服従のみでなく、資本主義という経済システムへの従属につながり、自分の目的のための人生ではなく、資本主義発展のための手段や道具としての人生へと変化させ、人間の手段化を加速させます。

自分のために生きるのではなく、社会の歯車として生きる人生というイメージでしょうか。

つまり、自分のための人生から、本来手段であった仕事のための人生へという手段と目的の逆転が生まれます。

この逆転は中産階級を更に労働へ向かわせる勤勉性の強化につながり、資本主義と工業化の流れを更に発展させます。

仕事のために生きる人間が増えるのですから、当時の単純作業中心の労働では効率が大きく高まります。

その結果、新しい社会構造の変化が更に加速するとともに、その脅威も大きくなり、より多くの人が救いを求めて「自由からの逃走」を選択することとなり、ルターの教義への支持も拡大します。

つまり、社会と個人間の影響が、社会から個人への一方的なものではなく循環することを意味するのです。

カルヴァン(カルヴァニズム)の教義とは

また、宗教改革の原動力となったもう一人としてカルヴァン(参考:世界史の窓さん)と、その教義についても本書では触れられています。

彼の教義の中心テーマは自我の否定と人間的プライドの破壊により得られる(偽の)安定性となります。

ここはルターの教義とほぼ共通する点ですね。

この安定性には二種類あり、今は報われていなくても被救済側にいるのでいつか救われるという満足感・優越感、そして生まれながら運命は決まっているので救済される運命は変わらないという安心感があげられます。

後者の安心感はカルヴァンの教義の特徴である予定説により生まれます。

カルヴァンの教義ではひとが救われるかどうかは、この世で善行をつんだか、悪行を犯したかは関係なく、生まれながらに神により決められているとされます。

ゆえに、一度被救済者として選ばれているのれば、救われるという結末は変わらないという安心感を得られます。

この考えは人間の根本的な不平等を許容しており、他者への軽蔑・攻撃性の増加の原因となるという問題点を抱えています。

また、この予定説は、神から選ばれた被救済者は道徳的で勤勉な振る舞いをするはずだという考えも生みます。

この考えにより、自分が救済されるかどうかの判断基準は、道徳的努力と道徳的生活ができているかに委ねられるという思考に発展します。

自由意思や個性を捨ててまで不安から解放されようとした結果、支持者は自身が救済者であることを証明するために、道徳的かつ勤勉な振る舞いをしなくてはいけないという強迫観念に苛まれることとなります。

予定説では、救済の対象から外れているとすると、そこから再び被救済者に戻ることはありません。

そのため、支持者は自分が被救済者ではないのではないかという不安を打ち消すために死に物狂いとなります。

ここに努力や労働という方法が自身の救済を証明するための目的と化す逆転現象が生まれ、不安を打ち消そうという内面からの強制力により、本来方法であった対象のための存在として自分を手段化します。

この衝動は、その目的が現実世界から目をそらした空虚なものであるため、元々の孤独と無力感の根本的な解決となりません。

そして、根本的な解決をもたらさないまま、手段化と勤勉性が高まることで、資本主義やプロテスタント支持者の拡大という社会基盤を変化させる原動力となり、カルヴァンの教義からも民衆の性格構造から社会構造への影響が生まれます。

終わりに

ここまでが第三章までの主な内容となります。

一番のポイントは社会構造と個人の性格構造間に生まれる影響であり、これは本書でも重要なコンセプトとなります。

そのため、背景情報を丁寧に整理しようとしたら長くなりすぎてしまったのが反省点です。

主張が世の中で影響力を持つための条件として、民衆が潜在的に保持している不安を代弁するもの、もしくは仮にでもその不安に解決策を与えるものというのは現代でも非常に役に立つ考えでしょう。

自分が主張を生み出す側でないとしても、現在の流行から現代社会で蓄積されている不安を推測することが可能となり、その解決方法を考えることで新たな価値が生まれる可能性があります。

例えば本屋を見ていても、売れている本から現代社会で多くの人が何を悩んでいるかというヒントをつかむことは可能です。

最近は人生100年時代から、資産形成や社会人としてどう勉強を独学するかという点、そしてコロナ禍ではメンタルケアをどうするかという視点が注目されていると感じます。

本当に最新の動向を掴むのであればSNSの活用が有効でしょう。

次回は「近代人における自由の二面性」という章に入ります。

獲得した自由が近代人にどのような影響を与えたか、そして自由を謳歌するためにどのような障壁があるかについて触れていきます。

それではまた次の記事で!