寒い日々が続いていますが皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は花粉に怯えながらも暖かい春の訪れを心待ちにしております。

さて、今回のテーマは「フロー体験」です。「フロー」という言葉に聞きなじみが無くても「ゾーンに入る」という表現を耳にしたことがある方は多いのではと思います。

樺沢 紫苑氏の「精神科医が見つけた3つの幸福-最新科学から最高の人間をつくる方法」やエーリッヒ・フロム氏の「自由からの逃走」で幸福や人生の充実について考えることが多い中、日々の行動をどのように意識すれば人生の充実度を増すことができるのかを考えたいと思っていました。

前者では能動的娯楽の重要性を、後者では自発的な活動※というプロセスがパーソナリティ確立に繋がることを学びました。

※自発的な活動:自身の内的な動機に基づく活動で、外部から課せられたものではない

日々の生活を作るのは我々の行動であり、その行動と結果の積み重ねが人生となります。

行動そのものという過程に焦点を当てて、日々の活動をより充実させることで人生の幸福を最大化するためのヒントを得ることを目的としています!

まずは今回取り上げる本を紹介し、「フロー体験とは何なのか?」、「どのように定義されるのか?」について学んでいきましょう。

次回以降の記事でフロー体験と生活との関係、そしてフロー体験の知識を生活にどのように取り入れるかを考えていきたいと思います。

今回の本

今回はM・チクセントミハイ氏の「フロー体験入門-楽しみと創造の心理学」(訳:大森弘氏、世界思想社)を取り上げます。

筆者

M・チクセントミハイ氏は「幸福」、「創造性」、「楽しみ」を研究された、ハンガリー出身のアメリカの心理学者です。

筆者は第二次世界大戦の経験から、何が人生を価値あるものにするのかについて興味を持ちます。

社会学、文化人類学、哲学等広い守備範囲を持ち、アメリカでもっとも注目される心理学者でしたが、2021年に87歳でご逝去されました。

そして今回のテーマである「フロー」の概念の提唱者でもあります。

著書は世界中でロングセラーとなっており、1990年に発行され世界でベストセラーになった「フロー体験 喜びの現象学」を元に、読者がフローについての知識を生活に取り入れられるように執筆されたものが本書となります。

TED Talkにフローに関する筆者の講演もあるので興味がある方はこちらも是非ご覧ください。

概要

筆者はフロー体験は、集中した精神的、情緒的、身体的活動を通じてもたらされ、世界との完全な一体化の状態を生み出すと説明します。

自身のスキルの最大活用と高い集中力によって楽しみと創造性を生み、日々をより充実させます。

本書「フロー体験入門-楽しみと創造の心理学」の原題は「Finding Flow: The Psychology Of Engagement With Everyday Life」であり、副題部分は日常生活の充実した状態に関する心理学となるので、日々の活動の充実という本記事の目的達成のためのヒントが得られそうですね。

そして前述の通り、フローの知識を日々の生活に取り入れて、生活と人生に実際の変化をもたらすことが本書の執筆目的となります。

本書は「自己啓発」をうたうほかの多くの本とは異なっている。本書には、どうすれば自分を変えられるかということよりも、自分の生活を変えるために何ができるかについて書かれている。

フロー体験入門-楽しみと創造の心理学 日本語版への序文 pⅷ

私は何も考えず与えられたものをこなすという成長過程を経てきたため、理想を創造して問題点を見つけるために必要な考える力を身に付けるために哲学や心理学に強い関心があります。

その一方インプットや考えるだけでは何も現実は変わらないというのも事実です。

筆者は人生をよりよいものと感じれるようにするために、思考という脳内や意識のアプローチではなく、行動による実際の変化の表現によって自己を苦もなく自然に変化させるアプローチを推奨します。

フローを生み出す行動はその中で生まれる挑戦と集中により自身の理解を深めながら自己を成長させることが期待されます。

心理学の知識を行動に結びつけるという意味でも、自分の人生を充実させるための具体的な行動に取り組むという意味でも、本書は重要なヒントを与える一冊となります。

本章の構成

本章の構成は下記の通りとなります。

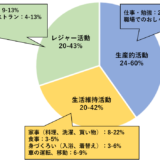

フローの知識を生活にどう活かすのかというテーマ通り、生活という切り口でフロー体験を取り扱う章が多くなります。

- 第1章:日々の生活を構成しているもの

- 第2章:体験の内容

- 第3章:さまざまな体験をどう感じているか

- 第4章:仕事についての矛盾

- 第5章:レジャーの危険と機会

- 第6章:人間生活と生活の質

- 第7章:生活のパターンを変えよう

- 第8章:自己目的的パーソナリティー

- 第9章:運命愛

第1から6章までは主に生活の中のフロー体験と日々の充実に対するフロー体験の影響を紹介し、それ以降の章では生活でフロー体験による恩恵をどのようにすれば多く享受できるかというアイディアを紹介します。

第7章はタイトルの通り、生活のパターンを変えることを提唱します。

第8章ではそれを体験すること自体が目的となる自己目的的活動に取り組むために、行動に優先順位をつけて時間と心的エネルギーを調整することを提案します。

第9章は認識という観点から、フロー体験が多い人々が世界をどのようにとらえ物事に取り組むかに触れて、将来に繋がる日々の活動に注力するためのポイントを紹介します。

フロー体験とは

本書をの内容に入る前に、まずはフロー体験とは何を指すのか整理してみましょう。

フロー体験の定義

フロー体験という言葉は筆者により提唱されました。筆者はフロー体験をそれ自体をすることが目的となり、その楽しみのために人々が自発的に時間を費やす体験と定義します。

活動により達成される結果ではなく、活動の過程で得られる楽しみや創造性の発揮が目的となる体験を指し、筆者は大人の趣味に関する研究の中でこの現象を発見します。

例としては活動により得られる富や名声ではなく、創作活動自体に意義を見出す作家やアーティスト、好奇心により自発的に未知の問題に取り組む研究者が挙げられます。

筆者はこのフロー現象について自身を再発見者と定義し、主にアジアの古典においてフロー現象が描写されていたと紹介します。そして日本にも武道、茶道、建築、俳句といった活動を通してフロー現象を起こす文化があることを説明します。

歴史的にフロー現象を体験できる日本人は一部の身分か特に秀でた人間に限られたと推測しますが、現代は当時よりも豊かで便利となり多くの人が多様な趣味/活動に取り組みやすい環境となったといえます。

日本に根付いた文化と現代の利便性を活かしてより多くの人がフロー体験に出会いやすい環境を作ることが、人々の生活を充実させながらより大きな活動エネルギーを生み出すことに繋がり、日本を元気にさせる原動力となるのではと考えています。

ブログとSNSにおける趣味活動の公開も、目にした方が趣味を始めるきっかけとなることを目的の一つとしています。そのためにも、活動がより魅力的に感じられるような作品/成果物を目指して技術や表現を磨いていきたいと思います!

フロー体験の条件

それではフロー体験とはどのような時に起こるのでしょうか。もちろん趣味をしていれば必ず出会えるものではないですし、日々の家事や仕事の中に見出すことも可能です。

筆者は下記をフロー体験の条件として掲示します。

- 明確な目標

- 迅速なフィードバック

- 活動の機会

- バランスの取れたスキル

明確な目標

フロー体験には行動への高度な集中を必要とします。その集中を引き出すには、何をするべきかが明確である必要があります。目指すべきゴールが明確となることで必要な行動が分かり、その行動自体に集中できます。

この現象は特別な創作活動に限らず日常生活で実体験できます。日常で必要となる家事や仕事、勉強について、期限や目的があるときの方がその活動に集中できたという経験が皆様にもあるのではないでしょうか。

例えば目標が無い勉強は今の方法や内容で問題ないのかという不安が生まれで集中が妨害されがちですし、一方後回しにしがちな家事があっても次の予定のために期限が明確であるときは時間通りに終わらせようと集中力が増します。

読書をしていても、このブログで読書日記を書くという明確な目標があった方が、アンテナが広がり読書の深さも大きく異なると実感しています。

何をしなければいけないかが明確であればあるほど余計な考えは排除されるため、その活動に集中しフロー体験を呼び起こしやすくなります。

またその目標のレベルが高ければ高いほどより高度な集中力が必要となるため、目標の難易度も重要な要素となりますし、その目標が自発的であるかも集中に影響を与える重要な要素ととなります。

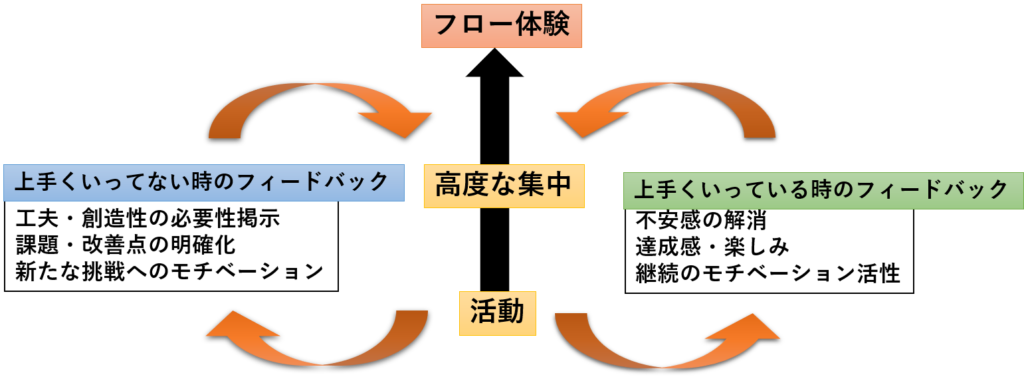

迅速なフィードバック

次に必要となる要素は迅速なフィードバックです。自分の行動が適切であったかがすぐにわかることが重要となります。

自分の取り組みに対し結果が分からない状況が長く続くと、このまま続けていていいのかという不安が生まれます。

結果がすぐにわかることで次にどうすればいいのかが明確になり、活動により集中できるようになります。

例えば上手くっているというフィードバックがあれば、活動を続ける上での不安は解消されます。そして、上手く出来ているという脳への報酬が活動への集中力をより高め、よりフロー体験を呼び起こしやすい条件が整います。

もし仮に、上手くいっていないというフィードバックでも、どう修正すればいいのかという課題が明確になり、新たな工夫への挑戦という明確な目標とモチベーションを生み出すきっかけとなります。

油絵も2年半続く趣味となっていますが、最初一人で描いている時はここまで続く趣味になるとは思っていませんでした。社内SNSやTwitterへの公開による周囲の方のリアクションが喜びや反省点の気づきとなり、製作へのモチベーション上昇につながっています。

このフィードバックを得るという観点でも、その基準となる適切で明確な目標設定が重要となります。

活動の機会

そもそも活動の機会が無ければフロー体験を呼び起こせません。フロー体験は活動の中の集中状態によって引きこされる現象であるためです。

フロー体験を呼び起こす新しい活動に挑戦する、日々の活動をフロー体験に繋がるようにアレンジするといった工夫が必要になります。

また機会の回数のみでなく、時間の量も重要な要素となるでしょう。フロー体験には十分な集中力が必要となりますので、数分程度の短時間の活動で集中力を呼び起こすのは至難の業です。

また後述する通り十分なスキルもフロー体験を呼び起こす要素となりますので、そのスキルを養なう時間を設けることも大事な取り組みになります。

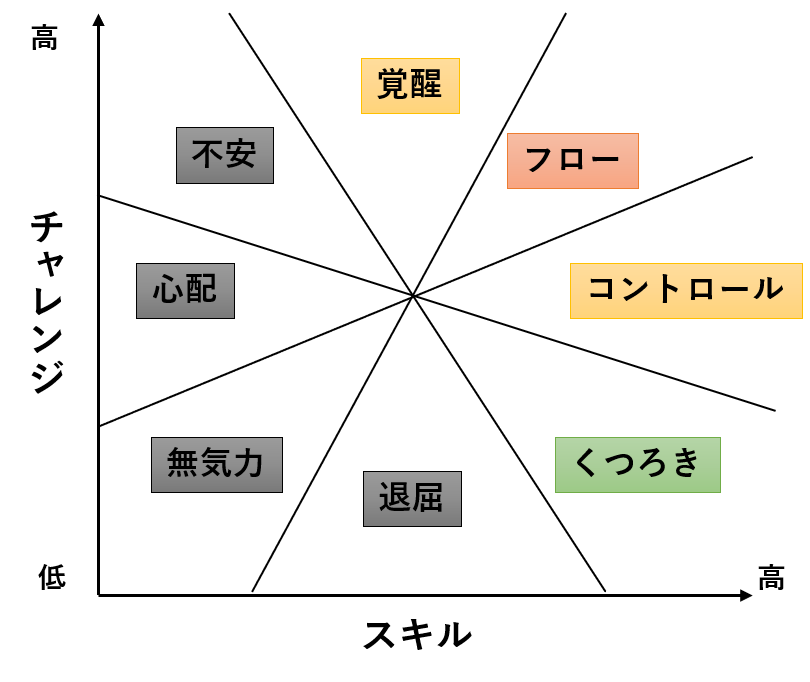

チャレンジとスキルの適切なバランス

高い集中力を生み出すには、目標に対する十分なスキルも必要となります。ここは適切な目標設定という要素と表裏一体な側面がありますね。

フロー体験を生むために無理やり高度な目標を設定しても、必要なスキルが無ければ無力感を生むだけとなりモチベーションも続かずフロー体験は生まれません。

一方スキルに対して簡単な目標を設定しても、達成は容易かもしれませんが集中力をそれほど必要としないため、こちらもフロー体験を生みません。

重要となるのはチャレンジの難易度とスキルのバランスであり、筆者はこのチャレンジとスキルの関係を下記の通り表現します。

このチャレンジとスキルの適切なバランスはやりがいのある快適な挑戦を可能とし、人々に挑戦へのモチベーションと成長の機会を与えてくれます。

以上、今回取り上げる本の概要と、フロー体験の定義について整理してきました。

次回は生活の中でのフロー体験を見ていきます。それによりフロー体験をより具体的にイメージし、フロー体験を意図的に起こすためのヒントが得られると期待しています。

それではまた次の記事で!